的天文现象与历史文化传承

中国传统文化中有着深厚的天文与历史传承,它们不仅在古代影响了社会生活,也在现代依然传承着。无论是农耕生产的节令,还是与天文现象相关的节日习俗,都深刻地反映了古人对天地变化的理解和尊重。通过这些习俗与文化,我们可以窥见古人如何将天文现象融入到日常生活中,形成了一种独特的历史文化传承。

农耕与天文的密切关系

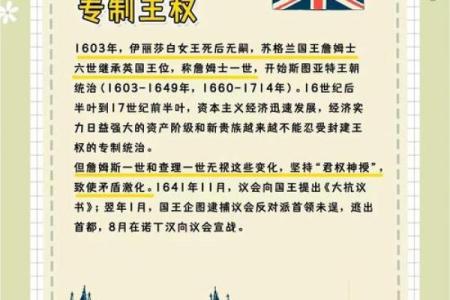

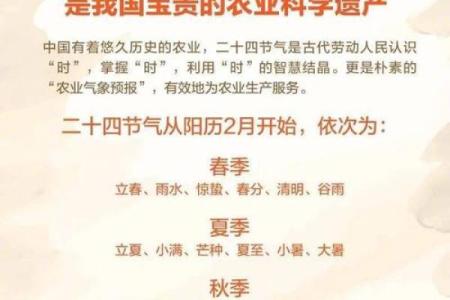

在中国古代,天文现象与农业生产有着密切的关系,尤其是在二十四节气的制定上。二十四节气不仅是农业活动的重要指南,也是天文学与农耕文化结合的产物。古人通过对天象的观察,准确地确定了每一年的气候变化,帮助农民合理安排播种和收获的时机。例如,春分、秋分时节,白昼与黑夜的长度相等,标志着气候变化的一个重要节点,农民们会在这些时节进行土地的耕种与播种。而夏至、冬至这两个节气,则意味着一年中白昼最长与最短的时刻,影响着农作物的生长周期。

在《农书》中,贾思勰通过对天文现象的研究,系统地总结了与农业生产相关的时令节令,强调了天文对农业的指导作用。可以看出,古人通过天文观察,传承了他们对自然界变化的敏锐感知,并将这些知识通过农耕的方式代代相传,影响了整个社会的生产与生活节奏。

历史案例:春节与冬至的联系

春节作为中国最重要的传统节日,其日期的确定与天文现象密切相关。春节通常是在冬至后的第二个新月之后,即农历正月初一。这一时刻标志着太阳由冬至开始逐渐向北回升,象征着新一年的开始。冬至是二十四节气中的一个重要节气,是一年中白昼最短、黑夜最长的一天。从这一天开始,太阳逐渐恢复其生命力,冬天的寒冷也开始减轻,春天的气息逐渐升腾。

历史上,春节的庆祝活动多与冬至的庆祝活动相连接。古人认为,冬至是一年一度的“阳气回升”之时,象征着光明和希望的重生。因此,在冬至时节,家家户户都会举行祭祖仪式,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。春节作为新的开始,也继承了这一传统,伴随着丰盛的年夜饭、拜年活动以及各类庆祝仪式,形成了如今热闹非凡的节日氛围。

天文与民俗的结合

在现代社会,天文现象与传统文化的传承并没有因科技的进步而消失,反而呈现出新的面貌。一个鲜明的例子是中秋节,它不仅是一个团圆的节日,还与月亮的天文现象紧密相关。中秋节的日期通常是在农历八月十五,这一时刻正是秋季月亮最圆最亮的时候。自古以来,中秋节便成为了人们祭月和赏月的时刻,也寄托了人们对团圆、幸福的向往。

现代社会虽然科技发达,但人们依然保持着赏月、吃月饼的习俗,尤其是在城市中,这一传统习俗被越来越多的人所传承和弘扬。与此同时,许多文化活动也融入了天文元素,例如在一些城市的天文馆或公园里,都会组织中秋赏月活动,甚至举办天文讲座,让公众了解月亮的相关知识,享受与天文现象相结合的传统文化。

通过这些天文现象与文化习俗的结合,我们可以看到历史与现代之间的传承与创新。古人通过对自然界的细致观察,将天文现象与社会生活紧密联系,形成了丰富的文化传统。而现代社会在传承这些传统的同时,也通过科技与教育的方式让更多的人了解并参与其中。这种文化的延续,展示了中华民族对自然的敬畏与尊重,同时也让我们在现代生活中感受到传统的温度。

起名大全

最近更新

- 陈姓温柔敦厚的女宝宝名字,这些组合超有诗意

- 2026年01月28日(农历腊月初十)搬家能算好日子吗 今日乔迁新居算不算好日子?

- 姓成活泼开朗的女孩名字,如何取才显独特?

- 2026年02月01日领证避凶了没? 登记领证算不算好日子?

- 2026年01月30日结婚行不行 办喜事行不行?

- 揭秘董明珠八字命理,暗藏玄机的成功秘诀

- 2026年02月20日(农历正月初四)订婚是否是黄道吉日 这日子订婚结婚好吗

- 涵字女孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 晴字女孩取名寓意:从音律到寓意的全方位解析

- 2026年02月08日这日子乔迁是否黄道吉日? 乔迁入住有没有问题?

- 2026年01月31日(农历腊月十三)领证是上上吉时吗? 今天领证合不合适?

- 五行格局颠覆性解读:反而能让你更懂自己

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气