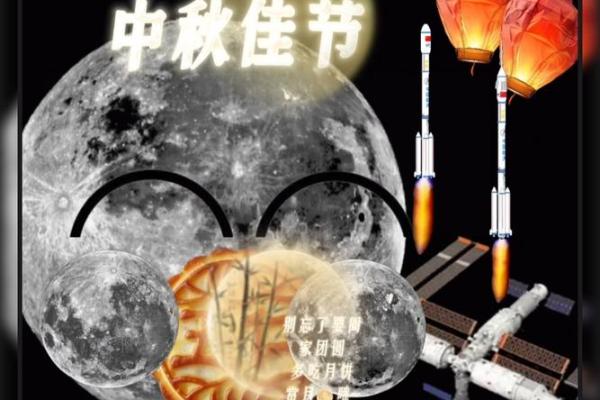

中秋节的月亮传说与家庭团聚

在中国文化中,月亮一直占据着极其重要的地位。它不仅与自然的循环和季节变迁密切相关,还深深植根于人们的情感世界和文化传承中。尤其在每年的中秋节,月亮成为了团聚、传说与美好愿景的象征,承载了古老的文化遗产。

月亮的起源与农耕文化

中秋节的起源可以追溯到远古的农耕时代。农耕社会的兴起使得人们对季节变化有了深刻的认识,尤其是在秋季,月亮作为丰收的象征,成为了人们寄托祝愿的媒介。秋天是丰收的季节,人们常常在这时举行祭月仪式,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。月亮的圆满象征着完美的收成,也寓意着家庭的团圆与和谐。

在古代,月亮不仅是农耕社会的自然象征,也与天文学有着密切的联系。古人通过对月亮的观察,掌握了天文周期,这种知识不仅帮助农业生产,也成为了文化和节令的重要组成部分。每年农历八月十五日,正是秋收之后,月亮最为圆满的时候,恰逢农民在丰收的喜悦中庆祝节日,月亮与团圆、幸福紧密相连。

月亮传说的渊源与文化内涵

随着时间的流逝,月亮的象征意义逐渐融入了中国的神话与传说中。其中最为流传广泛的便是嫦娥奔月的故事。根据《山海经》及《淮南子》中的记载,嫦娥因为盗取了不死药,最终飞向月宫,成为了孤寂的月亮女神。这一传说深刻地反映了人们对美好生活的向往,同时也揭示了人类对月亮的神秘与敬仰。

嫦娥的故事与中秋节紧密相关,每到这个时节,家庭成员便会团聚在一起,共同赏月,讲述这一经典的传说,表达对亲人团圆的渴望。而月亮的圆缺,仿佛是人类情感的折射,圆时象征着团圆与美满,缺时则是对远离亲人或失去亲人的无奈与悲伤。

传统习俗与家庭团聚

在中秋节的庆祝活动中,传统习俗占据了重要地位。最具代表性的活动莫过于赏月、吃月饼和舞龙舞狮等。在这一夜,无论身处何地,亲朋好友都会尽力回家,享受这一时刻的团圆。月饼作为中秋节的传统食品,象征着团圆与和谐。它的圆形与月亮的圆满相呼应,每一口都是对家人祝福的传递。

在古代,中秋节的庆祝活动多种多样。例如,唐代的中秋节上,皇帝会亲自举行祭月仪式,百官皆会参与,民众则在家中进行祭祀与欢庆。宋代时期,赏月和吃月饼逐渐成为了家庭聚会的重要内容。民间也会进行放孔明灯、点燃烟花等活动,象征着驱散邪祟、祈求平安。

现代传承与文化延续

随着时代的变迁,中秋节的传统习俗虽然发生了变化,但月亮所代表的意义并未改变。现代社会的中秋节,尤其是在城市化进程中,人们通过旅游、网络视频和社交媒体等方式,依然保持着赏月与团聚的传统。无论是家庭聚餐,还是在广场上举行的文艺演出,人们通过这些活动,感受着月亮所带来的情感联结。

如今,月饼的种类与制作方式也变得更加多样化,除了传统的豆沙、莲蓉口味外,还有许多创意月饼,体现了现代社会对传统文化的创新与传承。同时,越来越多的企业和品牌也在中秋节推出相关产品和活动,使得这一传统节日融入了更多现代元素,成为了全球华人共同庆祝的重要时刻。

中秋节不仅是一个节日,它承载了千百年来的文化积淀,成为了中华民族情感与传统的象征。在这一天,无论身处何方,大家都会抬头仰望那一轮明月,心中都在默默祝愿家人安康、团圆幸福。

起名大全

最近更新

- 娇字女孩取名:从地域文化看字义的独特解读

- 2026年04月05日订婚是黄道吉日吗? 订婚行不行?

- 2026年03月29日(农历二月十一)结婚行吗? 今日办喜事算不算好日子?

- 2026年03月19日动土日子合黄道没? 今日动土算不算好日子?

- 2026年03月31日(农历二月十三)安门行不行 安装入户门算不算好日子?

- 晓字五行格局误区大揭秘:你真的了解自己吗?

- 你不知道的命运密码,如何避免误区走向命运巅峰?

- 2026年03月28日是否属于结婚吉日? 今日办婚礼有没有问题?

- 姓宗叫什么风度翩翩的名字好?女孩名字精选

- 2026年03月27日结婚是否大吉? 这日子办婚礼好吗

- 女孩取带颖字的名字:前后字搭配的吉祥度解析

- 姓赵取独特韵的名字,男孩名字怎样取更有气质?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气