探秘的天文现象与民俗节日的深层联系

每年的农历八月十五,是中国传统的中秋节,家家户户团圆共享月饼。看似简单的节日庆典,却背后蕴藏着丰富的天文现象与民俗习惯之间的深厚联系。其实,许多传统节日的由来,都与天文现象息息相关,深刻反映了人类对自然现象的观察和对生活的智慧传承。

农耕文明与天文现象的紧密联系

中国的农耕文化有着几千年的历史,而天文现象对古人农业生产的影响也极为重要。许多节日的起源,都与天文现象密切相关。以“春节”为例,它与冬至的天文现象有着深厚的渊源。冬至是太阳直射南回归线的一天,是白昼最短、夜晚最长的一天。此时,古人便认为阴气达到极致,阳气开始回升,意味着新的一年开始。在这一重要的天文时刻,农民要举行祭祀,祈求来年五谷丰登,春节因此成为了新一年的开始。

古人通过对天象的观察,确定了节令和季节变化。除了春节,像清明节与春分、端午节与夏至等节日的安排,都与特定的天文现象紧密相关,体现了农耕社会对自然周期的尊重与利用。

传统习俗与天文现象的结合

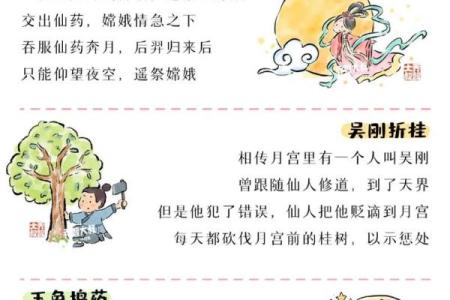

随着天文现象与农耕社会的结合,节日中的许多传统习俗也反映了这一点。中秋节之所以与月亮有着如此紧密的关系,与月亮的变化周期和农业生产密不可分。在中国古代,农民们依赖月亮的盈亏周期来判断农作物的生长周期,月亮的圆缺象征着人们的生活与希望。

在传统的中秋节中,人们会聚集在一起赏月、吃月饼。月饼中的圆形象征着月亮的圆满和团圆,寓意着家人的团聚与生活的和谐美满。根据《礼记》中的记载,月亮的圆缺与季节变化的关系被古人深刻理解并融入节日习俗中,月圆之时正是农田丰收的象征,意味着人们的辛勤劳作得到了回报。

此外,端午节的习俗也与天文现象息息相关。端午节的日期在夏至前后,而夏至的到来意味着白昼最长、夜晚最短,象征着阳光和生命力的极致。在这一天,人们通过赛龙舟、挂艾草、吃粽子等方式来驱邪避灾,祈求健康与平安。端午节的传统活动,不仅是祭祀活动的延续,也是对天文现象的敬畏和感恩。

天文与民俗的结合

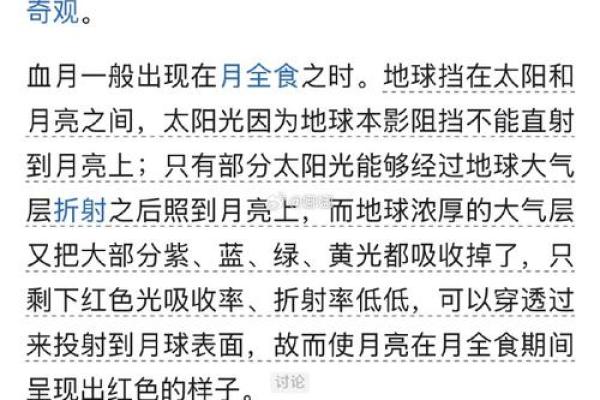

进入现代社会,虽然科技的发展改变了人们的生产方式,但天文现象与传统节日的结合仍然深深影响着我们的生活。例如,在现代社会,许多人依然会在中秋节时通过天文望远镜观察月亮,尽管我们已经不再依赖月亮来判断农事,但这一传统的天文习俗却依然传承着。

与此同时,现代社会也开始通过更多的方式来将天文与民俗节日相结合。例如,随着太空技术的发展,越来越多的人们开始关注月亮的科学研究。每年中秋节,天文爱好者们会组织集体赏月活动,并结合月亮的科学知识,向大众普及天文知识。这不仅让更多人了解月亮的天文学意义,还让传统的节日增添了新的文化内涵。

现代城市中,月亮与传统节日的联系不仅仅体现在传统习俗的传承上,还通过文化创意产业得以拓展。许多艺术家和设计师利用月亮的形象,创作出了大量与节日相关的艺术品和文创产品,进一步增强了节日的文化氛围。这种结合不仅让传统节日焕发了新的生命力,也让天文现象成为了当代文化的重要元素之一。

从农耕社会的天文观察,到现代社会的文化传承,天文现象与民俗节日的深层联系展现了人类在自然与文化之间的紧密互动。无论是过去还是现在,这种联系始终贯穿着人类社会的发展,深深影响着我们的日常生活和文化习惯。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气