气候变化:如何应对立秋后的气温波动

立秋后,气温波动的现象常常让人感到不适应,尤其在这个过渡季节中。随着全球气候变化的加剧,气温的波动越来越显著,人们如何应对这种变化成为了一个值得关注的话题。从古至今,气候变化对人类生活的影响深远,尤其在农业社会中,这种波动与季节的变换密切相关。

气温波动的起源:农耕与天文背景

气温波动不仅与地球的天文位置有关,也与农耕文明的演进息息相关。在中国古代,农耕文化深刻影响了人们对季节变化的认知。立秋作为二十四节气中的一个重要节点,标志着秋季的开始。古人认为,立秋之后,白昼逐渐缩短,夜晚逐渐加长,天气开始转凉,但因季节交替,气温变化时而剧烈,形成了明显的波动。

在农耕社会,气温波动的影响直接关系到农作物的生长和收成。比如,秋季初期的高温和后期的寒冷天气交替出现,容易对农作物的成熟产生不利影响。因此,古人常通过观察天文现象和气候变化,合理安排农事活动,避免天气变化带来的损失。

传统习俗:饮食与活动的应对

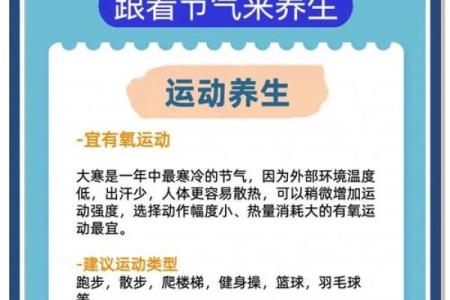

应对气温波动,古人通过一系列饮食和生活习惯调整来保持身体的平衡。立秋过后,暑气未退,秋风乍起,容易导致体内阴阳失调。为此,传统饮食中往往有“秋补”的说法。秋季应适量增加高蛋白、易消化的食物,像是炖汤、蒸菜等,能帮助人们补充体力,抵御气候变化带来的不适。

同时,传统习俗中也有很多与季节变化相关的活动,如“贴秋膘”。这种活动通常发生在立秋时,意味着通过食补来增强体力,帮助身体适应即将到来的气温变化。此外,秋季是收获的季节,祭祀和感恩活动也在各地的农村中举行,传递着人们对自然的敬畏和感恩。

历史案例:唐代与明代的气候适应

在唐代,气候变化对农田和百姓生活的影响同样深远。史书记载,唐代农民非常重视节气的变化,尤其是在立秋之后,他们会根据气候变化调整农作物的种植方式。例如,在长安一带,秋天的干旱气候常常带来水源的不足,因此当地人会提前储备水源,采用节水灌溉的方法,以确保作物能够在气温波动期间生长良好。

进入明代后,气候变化对社会生产和人民生活的影响依然显著。明代的《农政全书》中详细记载了如何应对秋季的气候变化,尤其是如何应对气温的波动。书中提出,秋季初期温暖,易诱发病虫害,而后期寒冷则会导致作物的霜冻。在这个过程中,农民们通常通过调整播种时间和农作物品种来适应气候的变化。

结合气候变化的应对措施

在现代,随着气候变化的加剧,气温波动的问题更加显著。尤其在立秋之后,天气的突然转凉或回暖,常常让人措手不及。现代社会虽然有更多的科技手段来应对这种气候波动,但古人传统的智慧依然具有现实意义。

例如,立秋后现代社会倡导的“秋补”理念,仍然强调合理的饮食调节,增加富含维生素的食物以增强免疫力。此外,适当的户外活动也是应对气温波动的一种有效方式。现代人通过穿戴适合的衣物、选择适时的锻炼方式,来保持身体的健康和舒适,减缓气候变化带来的不适感。

可以看到,尽管气候变化的速度和程度远超古代,但传统的智慧仍然为现代人应对气温波动提供了宝贵的经验。在面对复杂多变的气候环境时,古老的饮食习惯和生活方式仍然能在一定程度上帮助人们调节身体,以应对温度的急剧变化。

起名大全

最近更新

- 2025年12月16日领证是上上吉时吗? 今日登记结婚能算好日子吗

- 五行格局误区大揭秘:原来这样才是真正的自我提升之道

- 拉祜族传统节日与健康养生:探讨自然与身体的和谐

- 2025年12月28日动土是良辰吉时吗? 今天建筑房屋是好日子吗?

- 2025年12月15日是否为乔迁黄道吉日 今日乔迁新居好吗

- 哈字五行格局如何改变?实用技巧助你重塑人生格局

- 萍字女孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 子字女孩取名:属性属火/水等的能量调和技巧

- 2025年11月16日(农历九月廿七)开业合适吗 今天开门做生意行不行

- 八字背后的暗藏玄机:如何改变自己的命运,从了解命理开始

- 想给颜姓宝宝起个豁达从容的名字,男孩名字怎么取好?

- 命运密码揭秘:命理独食对你命运的深远影响

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气