天地合一:蒙古族节日中的天文信仰与农耕关联

蒙古族的节日文化深深根植于其独特的天文信仰与农耕实践中,这种融合使得他们的节日既富有自然的神秘感,又具备实用性。天文信仰与农耕文化的结合,不仅体现了蒙古族人对天地、自然的敬畏,也展示了他们与自然和谐共生的智慧。通过节日的仪式与活动,蒙古族在漫长的历史中传承了这一文化。

天文信仰的起源与农耕的联系

蒙古族的天文信仰与其农耕生活紧密相连。天文信仰的核心是对天体、星象和宇宙规律的崇拜与依赖。蒙古族的传统农耕文化很大程度上受到了天文现象的影响,尤其是季节变化和气候的规律性。农耕与天文的结合,首先体现在节令的安排上,节令的变更直接决定了农业活动的开展。

蒙古族人特别重视太阳、月亮和星星的运动。在古代,蒙古族通过观察星象来确定播种和收获的最佳时机。例如,冬至是蒙古族的一个重要节日,这一时刻象征着日照最短的时刻,也是农耕活动即将开始前的重要时间节点。此时的节令活动往往包括祈求丰收的仪式,目的是借助宇宙的力量确保农作物的成长。

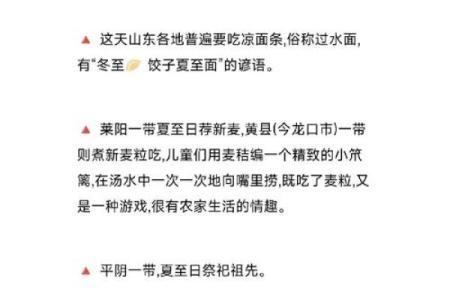

传统习俗:饮食与活动中的天文影响

蒙古族节日中的饮食与活动密切与天文信仰相结合。例如,在传统的“那达慕”节庆中,蒙古族会举行大规模的祭祀仪式,其中不仅包括对天地的祈求,还涉及到与农耕密切相关的食物准备。那达慕节上,传统的蒙古饮食如羊肉、奶制品和马奶酒等,象征着丰饶与吉祥,而这些食物的准备和消费时间也往往与天文现象相互呼应。

蒙古族的节日活动还包括大量的天文观测活动,尤其是祭天的仪式。在这些活动中,人们通过与自然的亲密接触,表达对天地合一的信仰。在“白月节”中,蒙古族人民会在满月的夜晚举行祭月活动,祈求月亮保佑他们的农业生产。祭月不仅仅是宗教活动,更是一种农耕文化的体现,寓意着新的一轮农业周期的开始。

历史案例:蒙古族节日中的天文信仰与农耕传承

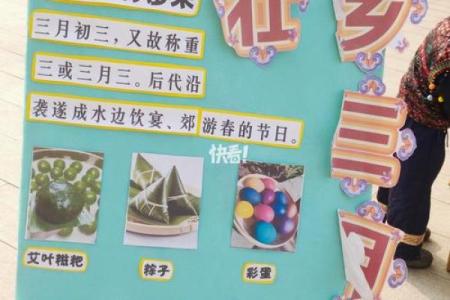

蒙古族的节日活动有着深厚的历史根基,其中最具代表性的是“白月节”和“冬至祭”。“白月节”是一个以月亮为核心的节日,每年农历的十五日举行。这一节日的传统与月亮的周期性变化直接相关。蒙古族通过观察月亮的圆缺变化,来预测农作物的生长情况,选择合适的播种和收获时间。

在历史上,蒙古族还曾根据天文现象设定了农耕的具体活动时间。例如,在冬至过后,蒙古族会举行盛大的祭天活动,感谢天地的赐福,并祈求来年农作物的丰收。这个传统至今在蒙古的部分地区依然保持着。

天文信仰与农耕文化的延续

随着社会的变迁,传统的天文信仰与农耕活动逐渐发生了变化,但其文化精髓依然存在。在现代,蒙古族的节日活动仍然保留了很多天文信仰的元素,特别是在农业生产上,很多农民依然遵循着传统的天文知识进行播种和收获。

例如,现代的蒙古农民仍然重视“冬至祭”这一节日,通过祭祀活动来祈求农业的丰收。同时,现代的蒙古族社区也开始将传统的节日活动与现代化的农耕技术相结合,利用天文信仰来选择最佳的农耕时机,提升农业生产的效率。虽然科技的进步改变了传统的农耕方式,但天文信仰依然在蒙古族的文化中占据着重要地位,成为了一种连接过去与未来的纽带。

通过这些传统习俗和活动,蒙古族不仅保持了与自然的和谐关系,也为后代传递了尊重天文和自然的智慧。

起名大全

最近更新

- 小寒大寒,冬季养生与保健的最佳时机

- 2025年12月08日提车算不算好日子? 提新车有没有问题?

- 姓任叫什么内涵丰富的名字好?女孩名字灵感推荐

- 2025年12月23日(农历冬月初四)动土是否合时宜? 今日建筑房屋有没有问题?

- 女孩名字用巧字:属性属金的科技感与未来感寓意

- 如何改变?八字命理解锁同性恋的命运密码

- 2025年12月23日装修算不算好日子? 装潢房子能行吗

- 2025年12月07日提车合不合适? 今日买新车好吗

- 李兰迪婚姻命运密码:她的八字中藏着哪些无法忽视的玄机?

- 2025年11月14日(农历九月廿五)开业是上上吉时吗? 今日开业能算好日子吗

- 雷字取名男孩:结合五行的高分吉祥名字方案

- 2025年12月13日乔迁是好日子吗? 今日乔迁入宅是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气