壮族节日如何体现生命与自然的和谐

在中国壮族文化中,节日不仅是人们的传统庆典,更是一种体现生命与自然和谐的方式。壮族人通过节日活动与大自然的力量保持着紧密的联系,既是对自然环境的尊重,也是对生命的礼赞。通过分析壮族节日的起源和传统习俗,可以看到这一文化现象中人与自然的深厚关系。

壮族节日的起源与农耕文化的关系

壮族的传统节日,很多都与农耕文化紧密相关。壮族的生活与大自然息息相关,节日作为重要的文化表现形式,往往与农业生产周期紧密相连。一个典型的例子是“壮族年”,也就是农历的春节。春节是壮族人庆祝农耕丰收和新一年的开始,具有非常重要的意义。它不仅仅是一个家庭团聚的时刻,更是壮族人表达对自然神灵、祖先的感恩和祈福的时刻。

在这一节日中,壮族人通过祭祀、舞龙舞狮等活动来祈求新的一年五谷丰登、风调雨顺。舞龙舞狮不仅是对祖先的敬仰,也是与自然和谐相处的象征。通过这一活动,壮族人民表达了对土地、对山川的尊重与感恩,这体现了人与自然和谐共生的精神。

天文与节气的融合:壮族的传统节日

除了农耕,天文的变化也在壮族的节日中起着重要的作用。例如,壮族的“歌节”与太阳的运转和月亮的变化密切相关。歌节通常在农历的四月举行,这时候是春夏交替的季节,万物生长旺盛。节日期间,壮族人民通过唱歌、跳舞、互赠礼物等方式,表达对大自然的敬仰,并祈求来年的丰收。

这一节日的起源与天文有着密切的联系,因为四月的歌节往往伴随着春天的气息,象征着新的生命和希望的到来。此时的节气转折象征着自然界的更新与复生,壮族人民通过歌舞来与自然节气对话,体现了他们与大自然的和谐共生。

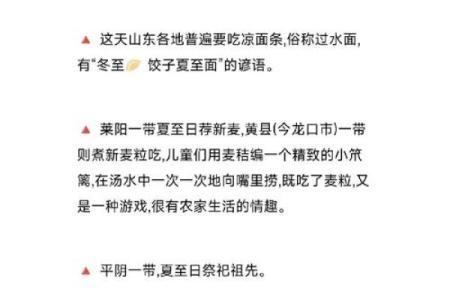

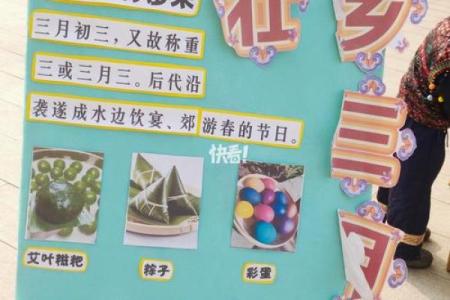

传统习俗中的自然意象

壮族的饮食文化与自然也有着深刻的联系。传统节日中的食物常常反映出人与自然的紧密关系。比如,在春节时,壮族人常常食用“粽子”和“年糕”,这两种食品代表着五谷丰登、家庭团圆的美好愿望。而在其他节日中,许多食物也与大自然的四季变化有关。例如,清明节期间,壮族人会食用“清明粑”,这是一种以青草为主要原料的食品,寓意着春天的生命力和自然的更新。

在这些节日习俗中,饮食不仅仅是满足口腹之欲,更是通过食物的选择与制作,传递了对自然、对生命的尊重与感恩。每一道传统美食,都是与大自然力量的沟通,它们带着自然的味道与生命的气息,传承着壮族人与自然和谐相处的智慧。

现代传承中的生命与自然和谐

进入现代,壮族节日的传统习俗并未随时间而消逝,反而在一些地方得到了更好的传承与发展。许多现代壮族人仍然坚持在节日里进行传统的祭祀活动,特别是一些特定节气时节,壮族社区会举行大型的庆祝活动,展示传统歌舞,传承对自然和生命的尊重。

例如,在广西的部分地区,歌节依然是壮族人庆祝自然更替和祈求丰收的重要活动之一。人们通过集体歌唱和舞蹈,表达对自然的敬畏与感恩。现代壮族人通过这种方式,不仅保持了与自然的联系,还在现代社会中创造了与大自然和谐共生的文化认同。

通过分析这些传统习俗和节日活动,可以看到,壮族节日无论是在古代还是现代,都始终秉持着对自然和生命的尊重,展现出人与自然和谐共生的深刻智慧。这种文化传承,不仅是对壮族文化的保护,也是对人与自然关系的一种深刻反思。

起名大全

最近更新

- 王吉海命理:你是否误解了命运密码?一探究竟

- 想给荣姓宝宝起风度翩翩的名字,男孩名字求推荐

- 2025年11月28日搬家趋吉避凶了吗? 今天乔迁搬新房合不合适?

- 贝姓取活泼开朗的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 蓝姓灵动俏皮的男宝宝名字,好听又有气质的推荐

- 性格解析新视角:彬字五行格局如何影响人生

- 左宗棠的命运密码:如何破解其中的暗藏玄机,改变命运轨迹

- 五行相生相克误区大揭秘:反而助你提升运势的性格解析之道

- 2025年11月12日开业合不合适? 今日营业是好日子吗?

- 2025年12月06日提车吉利吗? 今日提车有没有问题?

- 明字五行属什么?解析男孩名字中该字的能量特质

- 破解日柱五行格局:性格塑造与如何改变命运的秘密

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气