中秋节与天文:赏月背后的天文现象与文化传承

在中国传统文化中,中秋节不仅是一个赏月的节日,也与天文现象紧密相连。这一天,月亮最圆最明,象征着团圆和丰收。人们在这个节日里,常常通过各种活动来表达对自然、对家庭的热爱与感恩。中秋节的起源和其丰富的传统习俗都深深地植根于农耕文化和天文知识的背景之中。

中秋节的天文背景

中秋节的时间通常定在农历八月十五,这一天恰好接近秋分,月亮最圆最亮,距离地球最近。因此,中秋节的赏月活动与天文学息息相关。自古以来,古人就通过观察天体的变化来指导农业生产,月亮的盈亏周期成为农耕文化中重要的时间参考。而农历八月十五,也恰好是秋收时节,象征着丰收与富足。

在古代,天文学的研究为节令的安排提供了科学依据。通过对月亮周期的精准计算,人们能预知月亮的盈亏变化,这种对天文现象的了解不仅帮助农民合理安排农事活动,还与民间的信仰和节令习俗紧密相连。

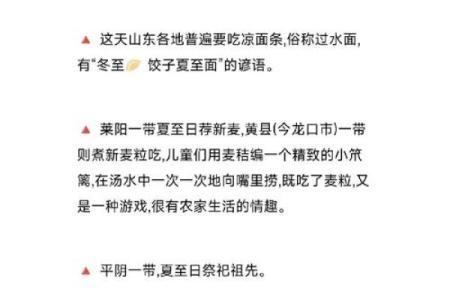

传统习俗与饮食活动

中秋节的传统习俗丰富多彩,最具代表性的当属赏月和吃月饼。月饼作为中秋节的标志性食品,其历史可以追溯到唐代。古代人们通过将月饼与月亮的形状相对照,寓意着圆满与团圆,象征着对家庭成员和亲友的思念与祝福。

除了月饼,赏月也是中秋节不可缺少的活动。古人常在这一天,携家人和亲友一起登高望远,借月亮的圆满之象,寄托对家人团聚、事业顺利的美好愿望。唐代诗人杜甫在《月夜忆舍弟》中写道:“戍鼓断人行,边秋一雁声。”这其中,月亮的形象,承载了远方亲人的思念,也体现了节日的文化深意。

嫦娥奔月

嫦娥奔月的故事是中秋节文化的重要组成部分,这个传说与天文现象紧密相连。根据传说,嫦娥为了避免天帝派来的后羿贼臣偷取仙丹,毅然吞下了不死药,飞向了月亮,永远与后羿分离。这个传说将月亮和人类的情感世界结合在一起,月亮成为了团圆与离别的象征,也进一步强化了月亮在人们心中的特殊地位。

在这一传说的背景下,月亮不仅仅是天文学现象中的一个天体,更是人们寄托情感的载体,象征着美好与遗憾。中秋节的赏月活动,实际上也暗含了人们对嫦娥和后羿的纪念,通过这一天的圆月,寓意着对亲人的深深思念。

唐代的月亮崇拜

唐代时期,月亮崇拜达到了顶峰。当时的皇帝和贵族们极为重视中秋节的庆祝活动,举办了各种盛大的宴会和祭月活动。唐代诗人李白在《静夜思》中写到:“床前明月光,疑是地上霜。”这句话不仅传达了诗人对故乡的思念,也表现了唐代社会对月亮的崇拜和情感寄托。

在唐代,中秋的赏月活动成为了文人墨客聚会的重要时刻,人们借此机会表达自己的情感和诗意,推动了月亮文化的进一步发展。

科技与传统相结合

随着科技的发展,现代的中秋节虽然依旧保留了传统的赏月习俗,但人们对月亮的理解已不再仅仅停留在传统的文化层面。如今,月亮的观测不仅限于肉眼,现代天文技术使得人们能够更加准确地观察到月亮的每一次变化。许多天文爱好者和科研人员通过天文望远镜、航天器等设备对月亮进行更深入的研究和探索。

同时,现代的中秋节也在继承传统的基础上,融入了更多新的元素,比如月亮主题的科技展览、月亮摄影比赛等活动。科技让人们更加了解月亮的天文现象,也使得中秋节的文化传承在现代社会中焕发了新的活力。

起名大全

最近更新

- 游字男孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 皮姓洋气足的男宝宝名字,怎么取才够响亮大气?

- 2025年12月22日是否为动土好日子? 今天建筑房屋怎么样?

- 2025年12月10日(农历十月廿一)乔迁是否大吉? 乔迁入住合不合适?

- 布朗族天文节:探索星空与季节的神秘联系

- 2025年12月21日(农历冬月初二)动土是否合时宜? 动土黄道吉日查询

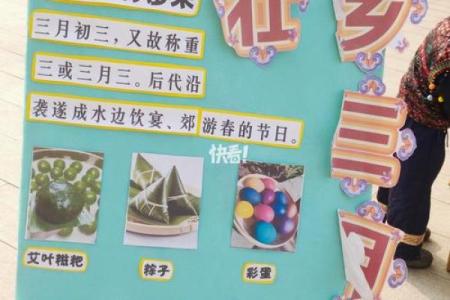

- 壮族节日如何体现生命与自然的和谐

- 姓孙叫什么飘逸出尘的名字好?女孩名字合集

- 姓名命理揭秘:如何避免走入命运的误区

- 2025年11月11日(农历九月廿二)是否适宜开业? 今日开门做生意有问题吗?

- 封字男孩取名:属性属木的生长寓意与自然联结

- 改变命运的钥匙:段建业的八字命理让你破解命运密码

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气