三月三号的节日与天文变化有何联系?

在古代,中国的节日往往与天文变化密切相关,三月三号的节日也不例外。这个节日源自于农耕社会,通常在春天的早期举行,象征着春暖花开、万物复苏。而天文现象,如日月的变化和星座的演替,也为这个节日增添了神秘的色彩。三月三号的节日结合了农耕、天文和传统习俗,体现了人们对自然变化的尊重与敬畏。

节日的起源与天文联系

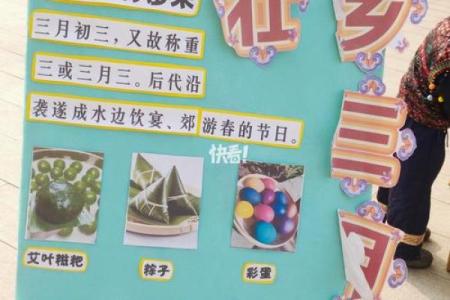

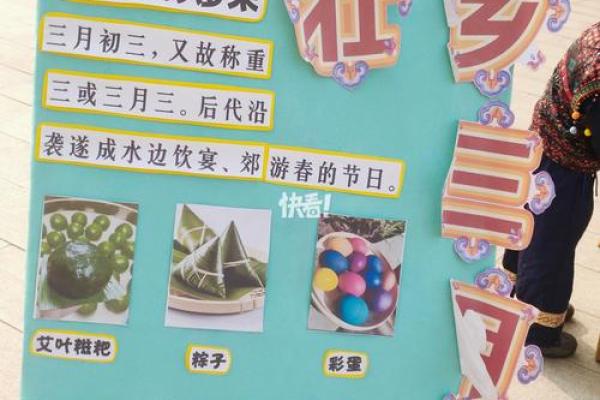

三月三号,又叫“上巳节”,源自中国古代对天文现象的观察。上巳节最早可追溯到周代,是祭祀活动的一部分。根据《礼记》记载,周代的上巳节主要用于祭祀祖先,祈求丰收。农耕社会对季节变化非常敏感,三月正是春暖花开之时,象征着一年的农耕即将开始。三月三号的选择,实际上与天文变化有着紧密的联系。这一时间段正好对应着太阳经过黄道带中的某一位置,标志着春分之后,气温开始回升,万物开始复苏。

强烈的天文信号影响了农民的耕作与生产节奏。此时,天上的星座和月亮的运行轨迹也有着指引作用,农民会依据这些天文变化来调整农事活动。这种与天文变化的结合,使得三月三号的节日成为了一个与自然周期紧密相连的传统节日。

传统习俗的传承与演变

在三月三号的节日中,传统习俗与天文变化有着紧密的联系。根据古代的记载,这一天人们会举行一系列的活动,以庆祝春天的到来。例如,民间会举行踏青、郊游等活动,这不仅是对春天的庆祝,也与天文学中的“春分”时期相呼应。春分时,昼夜平分,天地间的气场也达到了和谐平衡,因此人们通过这些活动来感受自然的力量和变化。

在饮食方面,三月三号的节日也有一些独特的传统。人们通常会食用特定的食物,如“艾糕”或“桃花饼”,这些食物不仅是节日的象征,也具有驱邪祈安的寓意。传统上,这些食物的食用与节气变化密切相关,帮助人们保持身体健康,适应季节的转换。

汉代的上巳节

汉代时期,上巳节作为祭祀活动的重要节日之一,融入了许多天文与农耕的元素。在《汉书》中有记载,汉代的上巳节主要用于祭祀河川神祇和自然神祇,祈求农作物丰收。此时,春耕即将开始,汉代的人们会通过祭祀来求得一年的好运。祭祀活动通常会选择在春分之后的某个特定日子进行,这与天文上的太阳运行及节气变化密切相关。

唐代的踏青习俗

唐代时期,三月三号的节日被赋予了更多的文化内涵,踏青成为了最具代表性的习俗之一。唐代的文人墨客常常在这个节日里游览山水,写下许多与春天、自然和天文变化相关的诗篇。例如,杜甫的《春望》便以春天的景象为背景,表达了人们对大自然的热爱。踏青活动不仅是庆祝春天的方式,也是对天文变化和自然循环的敬畏。

现代传承与发展

进入现代,三月三号的节日虽然不再像古代那样作为祭祀活动的主场合,但其传统习俗仍然得到了传承。例如,在一些地方,现代人们会在这一天进行春游、踏青等活动,尤其是在南方地区,许多家庭会选择利用这个节日去郊外游玩,感受大自然的魅力。尽管现代的庆祝方式不再完全依赖于天文现象,但三月三号作为一个春天的象征,仍然承载着对自然与生命的敬畏。

此外,三月三号的节日也与现代社会的文化活动结合,如书画展览、民间艺术表演等。这些活动不仅是对传统文化的弘扬,也让现代人重新审视自然与天文变化对生活的影响。

起名大全

最近更新

- 2025年12月20日(农历冬月初一)是否为装修黄道吉日 适合装修动工吗?

- 中秋节与天文:赏月背后的天文现象与文化传承

- 男孩名字带顺字:搭配偏旁部首的吉祥寓意指南

- 玉字五行属性及女孩取名的音律与寓意结合

- 2025年11月10日是否属于开业吉日? 开市做生意能行吗

- 如何改变命运轨迹?命理书院揭示你忽视的关键

- 耀字五行属什么?男孩名字中该字的属性平衡技巧

- 五行格局如何影响你?学会调整,让人生更顺遂

- 2025年12月20日(农历冬月初一)动土能算好日子吗? 今日建筑房屋好吗

- 白晓燕命理中的暗藏玄机,如何利用这些线索改变命运?

- 2025年12月12日(农历十月廿三)领证能算好日子吗 登记结婚吉日宜忌查询

- 2025年11月26日(农历十月初七)这日子结婚算黄道吉日不? 办喜事合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气