六月农耕节:古老节令与现代生活的完美结合

六月农耕节,这一古老的节令,深刻体现了中国传统农耕文化与天文知识的交融。作为二十四节气之一,农耕节不仅指引着农民的生产节奏,也承载着丰收与希望的象征。随着现代社会的快速发展,这一传统节日逐渐融入当代生活,成为人们回归自然、尊重传统的一种方式。

节令的起源:农耕与天文的结合

六月农耕节的起源与中国古代农耕文化密切相关。在古代,中国的农耕社会以天象为依据,利用天文观测指导农业生产。农耕节恰好位于夏至前后,夏至是昼最长的一天,太阳直射北回归线,气温高,降水量大,正是农作物生长的关键时刻。这一时节的农事活动尤为重要,农民根据这一节令的变化,合理安排播种、耕作和收获。

在天文学上,六月农耕节与“太阳黄经90度”的天文现象相关,这一天太阳的直射点最远,标志着夏季正式到来。中国古代的农民,通过天文知识判断气候变化,合理安排农事,确保农作物的生长周期与自然规律相符。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

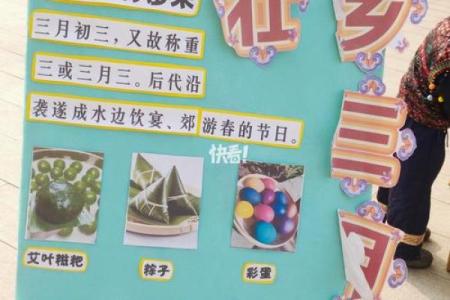

六月农耕节的传统习俗丰富多彩,饮食和活动是其中不可忽视的一部分。传统的饮食中,节令食品通常与季节的变化密切相关。例如,六月节气期间,人们常食用以时令蔬菜和新鲜水果为主的食物,保持身体的清凉与舒适。此外,粽子、艾草等传统食物也会出现在节日餐桌上,这些食品在古代常常与农耕相关,象征着丰收与健康。

同时,六月农耕节的传统活动包括祭天、祈雨和劳作庆典等。祭天仪式在古代尤为重要,它不仅是对自然神灵的敬畏,也寄托了人们对丰收的期望。在一些地方,人们会举行农耕仪式,抒发对自然的感恩和对未来的祝福。这些活动的目的,是希望通过祭祀和祈祷,得到天神的庇护,确保农田丰收,风调雨顺。

历史案例:古人如何理解农耕节

在古代,农耕节的意义不仅仅局限于农业生产,它更与中国古代的天文知识密切相关。比如,西汉时期的《汉书》中就有关于二十四节气的记载,指出不同节气对应的农事活动,并结合天象进行预测。这一时期,天文学与农业生产已经紧密联系,农民们通过观察天象变化,决定何时播种、何时收割。

另一个例子是在唐代《元和郊祀录》中的记载,提到唐朝帝王会在此时举行祭祀活动,祈求五谷丰登、国运昌盛。农耕节作为农业社会的重要组成部分,不仅仅是普通百姓的节日,也是国家祈求丰收的仪式。

农耕节的当代意义

进入现代社会,虽然农业生产方式发生了巨大变化,但六月农耕节的文化传承依然被许多人所珍视。在当代,随着人们对传统节日的重视,农耕节逐渐成为城市中回归自然、感悟农耕智慧的重要时刻。一些地方会举办农耕体验活动,让人们亲身参与到播种、耕作的过程,感受农民的辛勤与大自然的恩赐。

此外,随着人们对健康和环保的关注,农耕节期间的饮食文化也被重新挖掘。许多城市家庭会在这一天制作以季节性食材为主的佳肴,既传承了传统饮食文化,也呼应了现代健康理念。通过这一节令的庆祝,人们不仅加深了对农耕文化的理解,也增强了与自然的联系。

无论是古代的农耕仪式,还是现代的庆祝活动,六月农耕节都在不同的历史背景下展现出其独特的价值和意义。它不仅仅是农业的象征,更是人与自然和谐共生的体现。

起名大全

最近更新

- 2025年12月20日(农历冬月初一)是否为装修黄道吉日 适合装修动工吗?

- 中秋节与天文:赏月背后的天文现象与文化传承

- 男孩名字带顺字:搭配偏旁部首的吉祥寓意指南

- 玉字五行属性及女孩取名的音律与寓意结合

- 2025年11月10日是否属于开业吉日? 开市做生意能行吗

- 如何改变命运轨迹?命理书院揭示你忽视的关键

- 耀字五行属什么?男孩名字中该字的属性平衡技巧

- 五行格局如何影响你?学会调整,让人生更顺遂

- 2025年12月20日(农历冬月初一)动土能算好日子吗? 今日建筑房屋好吗

- 白晓燕命理中的暗藏玄机,如何利用这些线索改变命运?

- 2025年12月12日(农历十月廿三)领证能算好日子吗 登记结婚吉日宜忌查询

- 2025年11月26日(农历十月初七)这日子结婚算黄道吉日不? 办喜事合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气