七月农耕节令:感受丰收的气息与农田的节奏

在中国的农耕文明中,七月是一个充满丰收和希望的季节。这个时节,田野间稻谷飘香、果实累累,农民辛勤劳作的成果逐渐显现出来。无论是在古代还是现代,七月农耕节令始终与丰收紧密相连,反映了人类对大自然节律的顺应和对农业生产的依赖。让我们通过历史和现代的眼光来看看这个节令的起源、传统习俗及其传承。

农耕与天文的起源

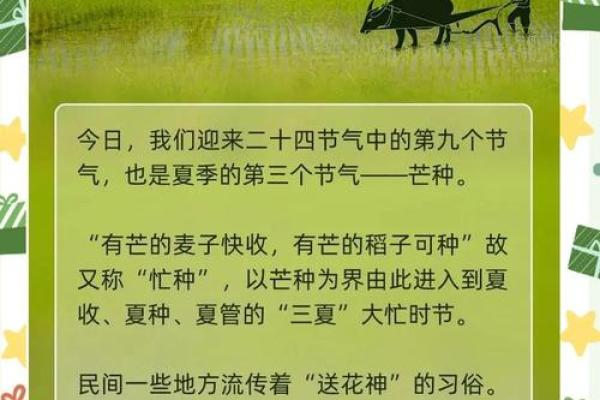

七月农耕节令的形成与中国传统的二十四节气息息相关。在古代,农民依赖天文现象来确定播种和收获的最佳时机,而七月的节令恰恰是一个关键的季节,代表着农田的忙碌与丰收。天文学上的“芒种”与“夏至”之后的“立秋”前夕,七月正是五谷成熟的时刻。根据《周礼·夏官》记载,农事活动紧密与天象变化挂钩,七月是农田最繁忙的时期,农业生产迎来一个重要的丰收节点。

通过这些天文和气候的指引,古人通过“立秋”时节的阳气收敛,知道该进行秋收和保存粮食的准备。无论是在稻田还是菜地,七月时节是庄稼丰盈的象征,农人和自然之间达成了一种和谐的循环。

历史案例之一:东汉时期的农耕文化

东汉时期,农耕文化达到了高度发展。东汉末年的《三国志》记载了当时的农耕生产活动。由于七月是农忙季节,古代中国各地都会举办一些祭祀活动来祈求丰收。如《后汉书·光武帝纪》中提到,为了庆祝农业的丰收,民间会举行祭地神的仪式,尤其是在七月这段时间。通过祭祀,古人既表达了对自然的敬畏,又通过节令活动来协调和调整与土地的关系,以便确保来年更好的收成。

历史案例之二:唐代的农耕节令

唐代时期,农业经济继续保持繁荣,七月节令在这个时期得到了更多的文化传承。《元和郡县志》描述了当时的农业活动,七月的农田景象同样丰富多彩。唐朝时期,人民不仅在农业上取得了丰硕的成果,节令文化的普及也使得农民生活与天文节令紧密结合。例如,唐代的“农田乐”与节令活动如月圆庆丰收的习俗深入人心。尤其是七月这一时节,正是大米、玉米等作物的成熟期,民间会以歌舞和舞龙活动来庆祝丰收,同时也借此表达对未来的希望。

乡村振兴中的七月农耕节令

随着时代的发展,七月农耕节令的传统习俗并没有被遗忘。现代社会中,许多地方仍然保留着这种丰收庆典,尤其是在乡村振兴的背景下,农耕节令的文化得到了新的诠释。以浙江和江西的农田为例,当地政府和农民结合现代农业技术,依然注重农田的管理与保养。而在七月,很多地方会举行农田开放日活动,邀请市民参与稻田体验,感受农田的节奏与丰收的气息。通过这种方式,传统的农业节令得到了现代化的传承,也让更多人了解和尊重农业的劳动。

这种节令不仅仅是农业的象征,更是乡村文化复兴的一个重要部分。现代社会虽然已经高度城市化,但对于农田和农业的热爱依然深入人心。通过这一节令,人们不仅体验了丰收的气息,也与土地、与自然重新建立了连接。这种现代的传承不仅保留了传统的农耕文化,也为今天的农业注入了新的活力。

总的来说,七月农耕节令作为中国传统文化的一部分,历经千年,始终与大地、天文、民俗紧密相连。通过历史的回顾和现代的创新,这一节令依旧在我们的生活中焕发出勃勃生机,成为农民与自然之间永恒的约定。

起名大全

最近更新

- 张静初的八字命理:如何改变命运中的困局?

- 洋字女孩取名:属性平衡与寓意美好的黄金法则

- 2026年01月02日订婚合不合适? 今日订婚能算好日子吗

- 俄罗斯夏至节:天文现象与古老传统的交织

- 三月三号的节日与天文变化有何联系?

- 2026年01月01日(农历冬月十三)这日子订婚是否黄道吉日? 适合定下亲事吗?

- 六月农耕节:古老节令与现代生活的完美结合

- 2025年12月09日(农历十月二十)乔迁能算好日子吗? 今日乔迁新居有问题吗?

- 2025年12月19日动土是否合时宜? 今日动土建房合适吗?

- 想给于姓宝宝起大方娴雅的名字,女孩名字求推荐

- 左姓女孩灵动聪慧的名字,温润谦和的怎么选?

- 2025年11月25日这日子结婚旺不旺? 办喜事适合吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气