七月二十,传统习俗与天文现象的完美融合

每年的七月二十日,传统文化与天文现象交织在一起,形成了一种独特的民俗节庆。这一天,古人通过天文现象观察自然变化,并结合农业生产的节令,逐渐形成了特定的习俗和活动。这些习俗不仅反映了农耕文化的智慧,也体现了古人对宇宙天象的敬畏与认知。

农耕与天文的密切关系

七月二十日的日期通常与农历的“七月半”相对应,这一时节正值农田中的稻谷、玉米等作物进入生长的关键时期。古代农民通过天象来判断农事,以确保丰收。天文现象中的“黄道”与“二十八宿”是古代天文学中重要的内容,古人通过观测这些天象的变化,判断季节的交替与农作物的生长。

《周礼》与《易经》中有明确提到利用天象来安排农业活动的智慧。例如,《周礼》中就提到:“岁时之序,星宿之命”,意思是要根据星宿的变化来安排播种与收割。这种天文与农耕的结合,表明了古人对自然规律的深刻理解,也体现了天文对传统节庆和民俗的影响。

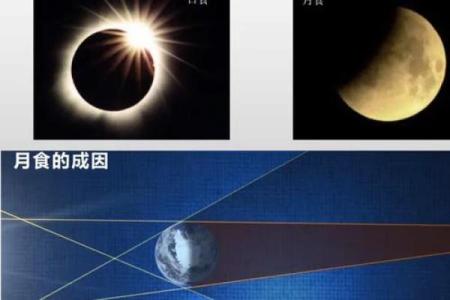

东汉时期的天文祭祀

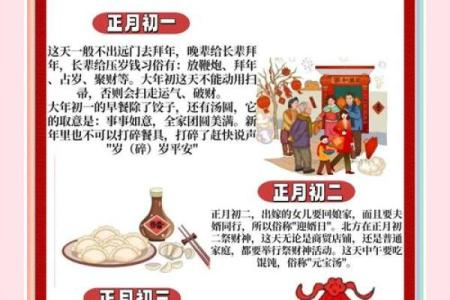

东汉时期,七月二十日作为天文现象的重要节点,常与祭祀活动联系在一起。古人认为天象的变化预示着天地的运转,决定了农业的收成。历史记载中,东汉时期的天文祭祀活动尤其重要,在七月时节,人们会通过祭祀天神与先祖,祈求丰收和平安。这一祭祀活动,不仅是对天文现象的回应,也是对传统农业生产的期许。

《汉书》记载,在当时的“七月十五”前后,农民会举行盛大的祭天活动。这一节令被称为“祭谷神”,寓意祈求粮食的丰盈。祭祀活动中,还包含了歌舞与各类仪式,展现了古人对自然与宇宙的敬畏以及人类与自然和谐共生的理念。

唐代的“七月半”节令

唐代的七月半节,民间盛行着“拜月”与“盂兰盆”祭祀活动。据《大元大一统志》记载,在七月中旬,唐代百姓会通过祭月、祭祖等活动,向先人祈求保佑与丰收。与天文现象相结合,唐代的节令常常根据月亮的盈亏变化进行安排。特别是在七月十五日之前的这段时间,正是农田管理和收成的重要阶段,因此节令活动不仅限于祭月,还包括了对农田的祈愿仪式。

唐代的七月半节,不仅是为了庆祝丰收,也是为了通过天象的变化来调节农业生产的步伐。这些节令活动展示了天文与民俗的完美融合,成为了农业文明中不可或缺的一部分。

节令与生态环保的结合

进入现代,七月二十日的传统习俗依然保留,并不断演变为现代社会的节庆活动。虽然农业生产方式发生了很大变化,但对天文现象的尊重与对自然规律的崇敬依旧深入人心。例如,许多地方会在七月二十日举行环境保护的宣传活动,结合传统的天文文化与生态环保理念。通过这些活动,民众不仅了解传统节令,还能够认识到人与自然和谐相处的重要性。

现代的节令活动也越来越注重对青少年的教育,很多学校和社区会在七月二十日开展天文观测活动,让孩子们了解天文知识,并通过互动体验感知天地间的联系。这种将传统与现代相结合的方式,不仅保留了传统文化的根脉,还让年轻一代对天文现象与自然规律有了更加深刻的理解。

通过传统习俗与天文现象的完美融合,不仅展示了古人的智慧,也为现代社会提供了生态与文化的双重启示。在七月二十日这一天,我们不仅感受到了天文的奇妙,更看到了古人如何在日常生活中融入自然的节律,创造出富有意义的传统节庆活动。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气