七月初九,传统习俗中的家庭团圆日

在我国悠久的历史中,节令与家族团聚的习俗贯穿了千百年的文化传统。七月初九,作为传统的家庭团圆日,承载了深厚的文化内涵,不仅与农耕时代的生产活动紧密相关,还与天文现象的变化密切相连。这个特殊的日子,不仅是一个简单的节令,更是家族间情感凝聚的时刻。

起源:农耕与天文的结合

七月初九的家庭团圆日,最初的起源与农耕时代的生产周期紧密相连。中国古代农业社会对节气的重视,影响了各类民俗的产生。每年夏季,正是农田中的麦子和早稻已经收割,农忙的季节渐入尾声,田间地头的工作压力也逐渐减轻。这时正是家人之间相聚的良好时机。

在天文方面,七月初九这个日期接近于一年中最具象征意义的天文现象之一——中天星的出现。根据古代天文学的观察,七月初九左右,北斗七星的“勺子”形态明显,意味着农作物的丰收与家族的安康。这一时刻,不仅是对丰收的庆祝,也象征着天时的和谐与家族命运的同步。

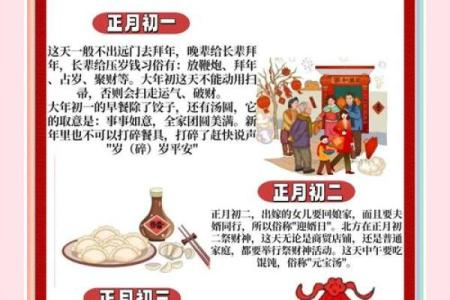

传统习俗:饮食与活动

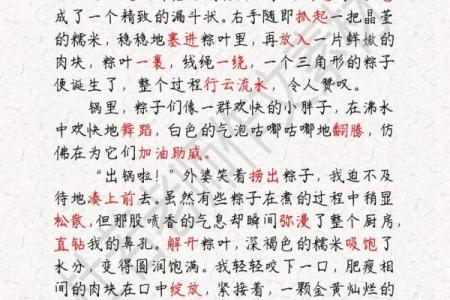

在七月初九,家庭团圆日的庆祝活动中,传统的饮食习俗成为这一日子的亮点。许多地方会准备特有的节令食品,如七月九日的“合家团圆宴”,以象征家族的和睦与兴旺。这些菜肴通常是家族成员共同准备的,象征着家族的团结与协作。例如,南方的家庭可能会烹制各类水产与时令蔬菜,而北方则常见着包子、饺子等象征着团圆的食品。

此外,家庭团圆日的活动除了聚餐外,还有一些地方性的习俗。例如,在一些地区,家族成员会在这个日子一起举行祭祖仪式,表达对先人的敬仰与对家族未来的祈愿。这一习俗不仅是对传统的传承,也表达了对家族历史与文化的尊重。孩子们也通常会收到长辈的祝福与赠送的礼物,象征着长辈的关爱与期望。

历史案例:唐代的家族团圆与宋代的演变

唐代时期,家庭团圆日已有了较为明确的庆祝形式。据《元和郡县志》记载,唐代人们会在这一天进行家庭聚会与宴饮,特别是在长安等大城市,商贸繁荣,大家族的团聚尤为盛大。尤其是贵族阶层,常常会举行盛大的宴会,并邀请亲朋好友一起庆祝这一节令日。唐代的家庭团圆不仅是一种习俗,更是一种社交活动,强调家族之间的联系与社会地位的象征。

到了宋代,七月初九的家庭团圆日习俗进一步演变,开始融入更多的文人气息。宋代的士大夫们更重视诗词歌赋的交流与家庭文雅活动的举行。如《宋史》中提到,许多士族家庭会在团圆日之际,邀请亲朋在庭院中共赏明月、赋诗作对。通过这种方式,家族的文化氛围愈加浓厚,也使得七月初九的家庭团圆日逐渐成为文人雅士交流情感与文化的节令。

家庭与社会的再结合

进入现代,七月初九的家庭团圆日依然保持着其传统的意义,但它的庆祝形式已经逐渐多样化。许多家庭不再局限于传统的餐桌和祭祖活动,而是将更多现代化的元素融入其中。例如,随着社会的进步和人们生活方式的变化,许多人会选择在这一天进行家庭旅行或共同参与户外活动,以增强家庭成员间的互动与情感联系。

此外,现代科技的发展使得远在异地的家人通过视频通话等方式,也能在七月初九这一天实现“团圆”。尽管形式有所变化,但家庭团圆日依然是传承家族文化与凝聚亲情的重要时刻,展现了传统习俗与现代生活的和谐结合。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气