一月节日传统:春节前夕的家庭团聚与习俗

春节前夕,作为中国最重要的传统节日之一,承载着丰富的历史与文化内涵。这一时刻,不仅是辞旧迎新的象征,也是家庭团聚、表达亲情和传统习俗的体现。从农耕社会的节令变化,到天文现象的影响,再到现代社会的传承,春节前夕的家庭团聚与习俗逐渐形成了如今的多元化面貌。

春节的起源:农耕与天文

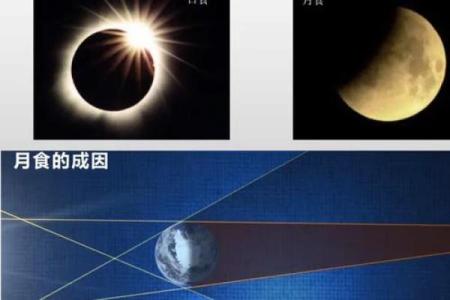

春节的庆祝活动与中国的农耕文化密切相关。农历新年的选择,正是根据天文现象的变化与农业生产周期来定的。古代农民根据天文历法来安排播种、收获及休养生息等活动,春节作为农历新年的开端,象征着一个农业生产周期的结束和新一轮开始。

春节的日期通常落在冬季的最后一个月,即农历腊月。此时,太阳的回归给大地带来了新的生机,农民开始准备春耕,因此春节的庆祝活动也具有祈求丰收、驱邪避灾的意味。依据《史记·天官书》中的记载,古人把“岁首”视为祭祀的关键时刻,尤其是在春节前夕,家庭成员会举行各种祭拜仪式,向祖先和神明祈求新一年的安康和富足。

传统习俗:饮食与活动

春节前夕的家庭团聚,不仅体现在亲人间的欢聚,更体现在一系列传统习俗中,尤以饮食与活动最为人们所重视。

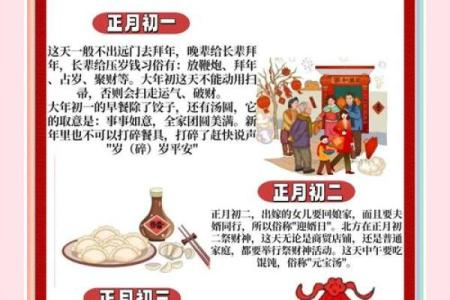

在饮食方面,饺子是春节前夕最具代表性的传统食品。其起源可追溯到东汉时期的“煮角”,传说中有一种形状如元宝的饺子,象征着财富与好运。按照《齐民要术》记载,古代北方人们会在腊月二十九这天晚上包饺子,吃饺子的同时,人们会放置一枚硬币,谁吃到它,象征着新的一年会特别幸运,财运亨通。随着时间的推移,饺子成为了春节家庭聚会的重要食物。

春节前夕的活动也富有浓厚的传统色彩。例如,除夕夜的“守岁”便是一项非常重要的活动。按照《大元大一统志》记载,古人认为除夕之夜不睡觉,能够防止邪祟进入家庭,守岁也是对子孙后代的美好祝愿。这一习俗如今虽然有所简化,但依然保留着全家团聚、一起迎接新年的意义。

历史案例:两则经典传承

第一个历史案例源自明清时期的春节祭祀。那时的春节祭祀尤为隆重,除了祭祖外,还包括祭天祭地,目的是祈求来年的丰收与平安。《明清大典》记载,春节期间,人们会举行盛大的祭祀仪式,家庭成员都要参与其中,献上供品,焚香祈愿。这一传统不仅是对自然和祖先的尊重,也加强了家庭成员的联系和团结。

另一个案例发生在民国时期,当时的春节传承逐渐出现了家庭成员“走亲访友”的习惯。这一时期,虽然社会动荡,但春节的传统并未受到影响,反而出现了更多的民间活动,如春节庙会、舞龙舞狮等。这些活动的传承,不仅弘扬了中华文化,也展现了民族的凝聚力和文化自信。

家庭团聚与新习俗

进入现代社会,春节前夕的家庭团聚依然是人们最重视的传统之一。尽管现代生活节奏加快,许多人为了工作不能回家过年,但春节的精神依然在家族中流传。在这个特殊时刻,大家通过电话、视频等方式与亲人沟通,虽然没有面对面的团圆,但彼此之间的祝福与思念依旧浓烈。

同时,现代社会还融入了一些新的习俗。比如,春节期间的旅游成为了许多年轻人的选择,他们选择外出度假或短途旅行,享受与家人一起度过的时光。尽管形式有所变化,但春节的核心价值——团圆与和谐,依然未曾改变。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气