农历七月七日:七夕节与爱情的天文传说

七夕节,又称中国的“情人节”,是一个融汇了浓厚爱情色彩的传统节日。这个节日的起源既与中国农耕文化息息相关,也与天文现象密不可分。每年农历七月七日,传说中的牛郎织女通过银河相会,赋予了这个日子独特的浪漫与神秘色彩。

起源:农耕文化与天文现象的结合

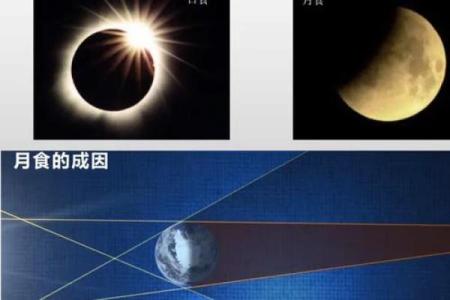

七夕节的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。古人观察星空,发觉在每年七月的夜空中,牛郎星和织女星的相对位置仿佛是一对遥远的恋人,这种现象成为了节日的天文象征。据说,牛郎和织女原本是天上的神仙,但因命运的安排,他们被银河分隔开来,只有在每年七月七日通过鹊桥相会一次。这个传说通过口耳相传,逐渐成为了表达爱情和忠贞的象征。

在农耕社会,七夕节也与季节变换息息相关。七月是农田灌溉的重要时期,这时候人们会举行各种仪式,祈求风调雨顺、五谷丰登。作为农业文明的一个重要节令,七夕不仅有浪漫的爱情故事,还蕴含着农民的生存智慧和对于自然的敬畏。

传统习俗:饮食与活动

七夕节的传统习俗,既包含了对爱情的庆祝,也与农耕文化息息相关。在节日期间,情侣们会共同度过这一天,彼此交换礼物,互送情书,表达彼此的爱意。而在过去的岁月里,民间习惯在七夕这一天举行“乞巧”活动,尤其是年轻女子会在这一天展示自己的针线技巧,用以祈求聪慧和良好的婚姻运。

七夕节的传统饮食也具有独特的意义。传统上,许多地方会制作“巧果”或“巧馍”,象征着心灵手巧,也寓意着爱情中的巧妙与心思。在某些地区,七夕当天还会举行“拜织女”仪式,祭祀天上的织女,祈求一段美满的姻缘。这些习俗深刻反映了古人对爱情与生活的追求与期盼。

历史案例:牛郎织女与王昭君的故事

在中国历史上,有两个与爱情传说相关的经典故事。第一个便是牛郎织女的传说。牛郎织女的爱情故事自古流传,它不仅表达了古代人对天文现象的解释,也象征着爱情的坚贞不渝。这个故事深深打动了世人,无论是古代还是现代,牛郎织女的形象都已成为中华文化中最具代表性的爱情象征之一。

另一个相关的历史案例是王昭君的故事。王昭君不仅是中国历史上有名的美女,也是典籍《史记》中提到的历史人物。她为了国家的和平,不得不远嫁匈奴,但她在离别时,依然怀抱着自己对爱情和故国的深情。在某种程度上,王昭君的故事与七夕节的爱情主题产生了共鸣——这份跨越千里、超越生死的情感,尽管不能常相伴,但依然能跨越千山万水,在心中永存。

七夕节的当代变革

随着时代的变迁,七夕节逐渐融入现代社会,成为一种全球范围内的浪漫节日。在现代,七夕节的庆祝活动已经不再仅仅限于传统的祈福和祭祀。许多年轻情侣在这一天选择通过各种现代方式表达爱意,如通过短信、社交媒体、定制礼物等形式,庆祝这一特别的日子。

现代的七夕节还被广泛赋予了商业化色彩。商家们会利用这个节日推出各种浪漫产品,如情侣首饰、定制巧克力等,这使得七夕不仅成为了一个文化节日,也逐渐发展成了经济活动的一个重要节点。尽管如此,七夕节仍然保持着其最初的核心精神——珍视爱情与真挚的情感联系。

从古至今,七夕节不仅是一个体现爱情与浪漫的日子,也是人们与自然、社会互动的桥梁。在现代社会,七夕节依旧带着浓厚的文化色彩,承载着无数人的期盼与梦想。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气