秋季养生与生活智慧的完美结合

秋高气爽,凉风习习,秋天的到来使人感受到大自然的深刻变化。在中国传统文化中,秋季不仅是农耕的收获季节,更是养生保健的重要时机。人们通过适应自然环境变化,调整生活方式,以保持身体的健康和心灵的平衡。这个季节既有着深厚的文化底蕴,也蕴含着智慧的生活哲学。

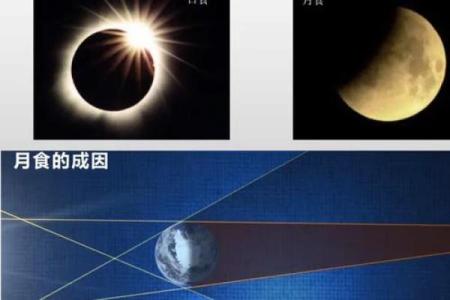

农耕起源与天文影响

秋季在中国历史上是农耕社会的重要时期。根据古代的天文历法,秋天是“丰收”的时节,农田的庄稼即将收获,这个季节充满了对丰收的期待和庆祝。而“秋分”作为二十四节气中的一个关键节点,标志着昼夜平衡、气温适中、万物逐渐收敛的时刻。

在这一节气的背景下,人们的生活节奏发生了变化。古代农耕社会强调根据天文现象调整作息,利用秋天的气候条件进行收获和储存,为冬季的到来做准备。正是这种基于天文与农耕智慧的调整,使得秋季成为养生的重要时机。人们不仅关注农作物的收成,还意识到在这个季节,人体的阳气逐渐收敛,阴气渐生,必须通过适当的调养来保持健康。

传统饮食与活动习俗

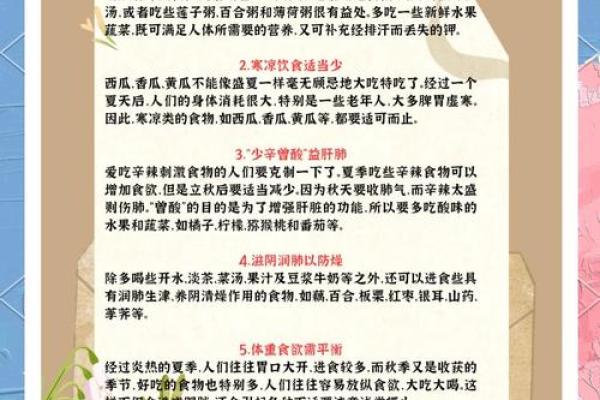

秋季的饮食习惯深受天文和农耕影响。中国古代文献如《黄帝内经》曾提到,秋季应该注重滋阴润肺、预防燥气对人体的影响。秋风起,空气干燥,人体容易受到外界环境变化的影响,导致呼吸系统出现问题。因此,秋季养生饮食中最常见的食物是梨、枸杞、白萝卜等具有滋润功能的食材。

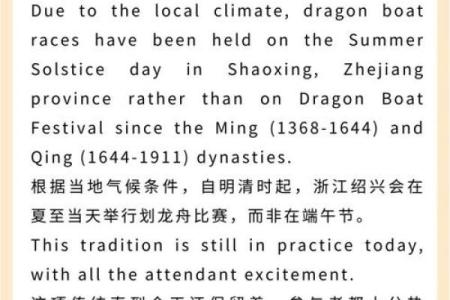

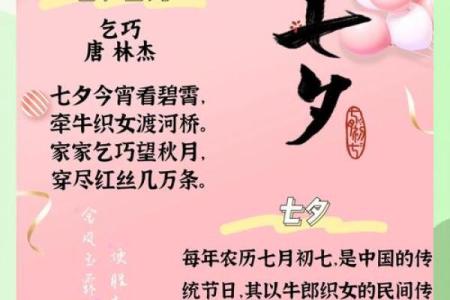

在传统节令活动中,赏月和登高成为秋季最具代表性的习俗。每到中秋节,家家户户都会团圆共赏明月,象征着团聚与丰收。在这一天,人们常常吃月饼、饮桂花酒,以此庆祝丰收和祈愿来年顺利。而在重阳节,登高望远是另一项传统活动,寓意着长寿与健康。秋天的活动不仅是对季节的庆祝,也是人们通过行动来保持身体与心灵的和谐。

历史案例:唐代养生智慧

唐代是中国历史上文化和科技最为繁荣的时期之一。当时,唐朝皇帝及其宫廷养生观念深刻地影响了社会各阶层。在唐代,尤其在秋季,饮食和活动的养生智慧得到了广泛的推崇。唐代养生家李时珍在其《本草纲目》中,详细记录了秋季养生的食疗法,其中尤为强调了秋季润肺的食物,如杏仁、枸杞、蜂蜜等,这些食物帮助人们在干燥的秋天中保持呼吸道的通畅。

同时,唐代也非常重视秋季适度的运动,尤其是“晨跑”或在庭院中进行轻柔的气功练习,帮助增强体力,调节阴阳平衡。这种养生理念不仅在唐代宫廷中广泛传播,也逐渐渗透到普通百姓的生活中,成为了代代相传的健康生活方式。

秋季养生在今天

进入现代,秋季养生的传统智慧依然在当代社会中得到传承和发扬。尤其是在现代都市生活节奏加快的背景下,人们越来越重视秋季的养生。秋冬交替之际,由于气候的剧烈变化,很多人容易出现身体不适。因此,现代人通过合理的饮食调节、运动和心态调整,来适应季节的变化,避免疾病的侵袭。

如今,许多健康专家和养生书籍推荐秋季通过饮食补充丰富的维生素和矿物质,以增强免疫力。同时,秋季正是进行心理调适的好时机,放慢生活节奏,增加户外活动,去大自然中散步、跑步、登山等,不仅能增强体质,还能提升精神愉悦感。秋季养生的传统智慧与现代生活方式的结合,不仅有助于提高生活质量,也促进了健康理念的普及。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气