传承千年的节气与农耕文化

中国的农耕文化与自然节气密切相关,节气作为农业生产的指南,影响着人们的生活方式、饮食习惯和传统习俗。每一个节气背后都有着深厚的历史背景和丰富的文化内涵,尤其是在农耕社会中,节气不仅是气候变化的标志,也指引着农业活动的开展。

农耕与天文的结合

节气起源于中国古代的农耕文化与天文学。根据《周易》和《史记》记载,古人通过观察天体的变化与季节的交替,逐渐形成了二十四节气的体系。节气的制定,源自对自然界运行规律的总结,尤其是太阳的运动轨迹。在《淮南子》中,天文学家和农学家提到过,二十四节气是依据太阳在黄道上的位置变化来划分的,每个节气约为15天,与农事息息相关。比如“立春”标志着春天的开始,是农民播种的时机,而“秋分”则是秋季丰收的季节。

农耕社会的日常生活紧密依赖这些节气,正如《礼记》所说:“春夏秋冬,四时之气,适宜农作”。这些节气的出现,不仅是天文现象的体现,更是农耕社会的自然指南,指引着农民的种植周期。

历史案例之一:三国时期的节气与农事

三国时期,农业是国家经济的基础。著名的军事家诸葛亮便在《隆中对》中提到过农耕的重要性。在他执政期间,为了保障粮食的供应,诸葛亮积极推动农田水利建设,并且根据节气进行农业生产安排。根据史料,诸葛亮十分注重节气变化的影响,尤其是在春秋季节,他会根据节气的指示来调整农耕计划,确保粮食的充足供应。

这一时期,农耕文化与节气的结合尤为重要。通过准确把握节气的变化,诸葛亮能够安排合适的时节进行耕种和收割,保证了稳定的农业生产,也为国家经济提供了强有力的保障。

历史案例之二:宋代的节气与饮食习俗

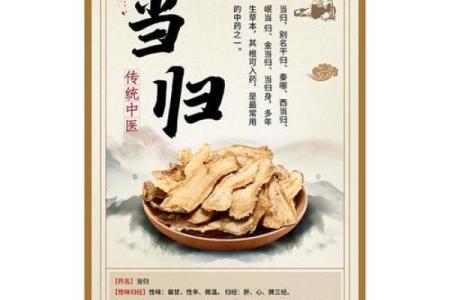

宋代是中国历史上文化最为繁荣的时期之一,节气与饮食习俗之间也有着密切的联系。《食疗本草》一书中详细记载了节气变化对人们饮食的影响。宋代的饮食文化注重季节性,节气变化直接影响了当时的食材选择与烹饪方式。

例如,冬至时节,气候寒冷,人们会食用温补类食物如羊肉、红枣和桂圆,以帮助身体抗寒。在这个时节,节气的变化也促使人们在食物选择上注重养生调理。《本草纲目》也提到,冬至养生应与节气变化相契合,选择适合的食材以增强身体抵抗力。

这一习惯至今仍影响着中国各地的饮食文化,许多地方保留着与节气相关的传统美食,体现了节气对民间饮食习惯的深远影响。

农耕文化的继承与发展

随着现代化的进程,虽然农业生产方式发生了巨大变化,但节气与农耕文化的传承并未消失。如今,许多地方仍然保留着与节气相关的习俗与活动。例如,在“立春”时,部分农村地区会举行“打春牛”的仪式,象征着春耕的开始。而在“冬至”时,不仅城市中有冬至宴,许多农村地区也保留着吃饺子的传统。

此外,随着农业科技的进步,现代农民依然依据节气进行种植周期的安排。许多农业专家通过先进的气候预报技术,结合传统的节气知识,为农民提供种植建议,确保作物能够在最适宜的时节生长。

节气与农耕文化的结合,不仅仅是历史遗产,更是在现代社会中的一种文化纽带。它提醒人们在快速发展的时代中,仍需尊重自然的节律,继承并发扬那些深刻影响着传统生活方式的智慧。

起名大全

最近更新

- 解锁命运密码:C命理如何揭开人生暗藏玄机

- 求推荐廉姓儒雅谦和的女孩名字,充满艺术气息的

- 2026年01月03日(农历冬月十五)是否是领证吉日 今日领证结婚适合吗?

- 柏姓取温文尔雅的男孩名字,这些名字超有韵味

- 2026年01月14日(农历冬月廿六)动土行吗? 建筑房屋是否是好日子?

- 天文与教育的交织:庆祝老师节日的星辰之光

- 旭字取名寓意男孩:从经典文献看字义渊源

- 传承千年的节气与农耕文化

- 默多克的命运密码:颠覆你对命理的固有认知

- 2025年12月26日(农历冬月初七)能否作为搬家黄道吉日? 乔迁搬新房吉日宜忌查询

- 童姓大方雅的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 姓荣有含义的男宝宝名字,如何取才够独特?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气