养生智慧与传统节日的完美融合

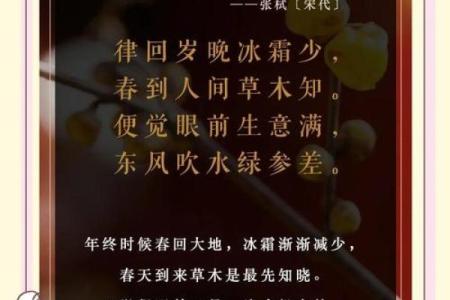

春秋季节的交替、冬夏的变化,不仅影响着大自然的生命节奏,也深刻影响着古人们的生活方式。通过农耕文化的积淀,节令变换和自然的规律对健康的认知也逐渐深入人心。中国的传统节日,是深深植根于自然与社会的互动中,融合了养生智慧,使得每一个节日不仅承载着文化的意义,更承载着对人类身心健康的关怀。

农耕起源:节气与养生智慧的结合

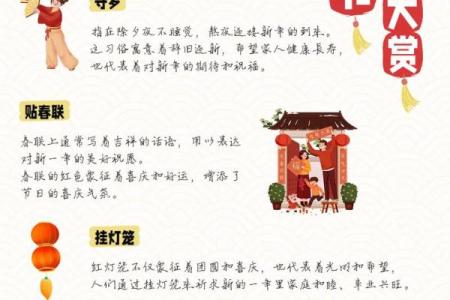

在古代农耕社会中,节令的变化直接影响着农民的生产生活,也形成了中国的传统节日体系。许多节日的设立,源于对自然规律的认识,人与自然的和谐共生,逐渐发展出许多有益于身心健康的生活方式。以春节为例,春节作为农历新年的开始,不仅是祭祀祖先的时刻,更是辞旧迎新的标志。传统习俗中,春节期间有吃饺子、团圆饭等活动,寓意着驱赶寒冷,迎接新的生命力,促进家人间的和谐与团结。

根据《黄帝内经》中的养生理论,春节前后的寒冷天气需要通过温补来增强身体的免疫力。传统习惯中,食物的选择具有深刻的养生意义,例如,春节常吃的食物如萝卜、饺子、年糕等,都有着温阳驱寒、补气养血的作用,符合“寒冬补阳”的养生理念。通过饮食调整,古人能够增强抗寒能力,预防冬季常见的疾病,从而保持健康。

天文规律:节日与气候变化的适应

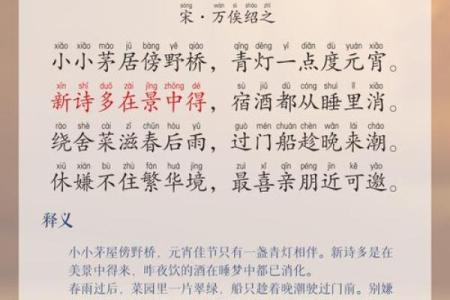

天文现象对中国古代文化的影响巨大。节令的变化与天文规律密切相关,尤其是在农耕文明盛行的时期,人们通过观察天象来安排生产生活。以中秋节为例,它的日期通常是在秋分之后的满月时节,此时正值秋季,气候宜人。中秋节作为传统节日,不仅是家人团圆的时刻,也蕴含着深厚的养生智慧。

《孟子》提到“秋水共长天一色,落霞与孤鹜齐飞”,描述了秋天的天高气爽,而秋季在五行中属金,气候干燥,人体容易出现肺燥、咳嗽等症状。中秋节的月饼、柚子等食品,不仅代表了团圆的象征,还有滋阴润肺的功效。柚子作为秋季的时令水果,有着丰富的维生素C,能帮助清肺解毒,缓解秋季干燥对身体的影响。

此外,中秋节的活动也与养生有着密切关系。赏月、品茶等活动,不仅能增强人与自然的亲近感,还能促进情绪的平衡与稳定,帮助人们在忙碌的生活中找到片刻的宁静,调节身心,提升健康水平。

节日习俗与当代养生的结合

进入现代社会,尽管人们的生活方式发生了巨大变化,但许多传统节日的习俗依然得以传承,并与现代养生理念相结合。如今的端午节,不仅仅是赛龙舟、吃粽子的节日,更成为了人们重视身体健康的一个契机。

根据现代营养学的研究,粽子作为端午节的传统食品,虽然是高热量、高碳水化合物的食物,但其主要成分糯米含有丰富的淀粉,能够提供充足的能量。而粽子中的肉类或豆类则为身体提供了必要的蛋白质。在忙碌的现代社会中,适量的粽子能够为人体提供长期的能量供应,尤其适合工作压力大、需要长时间体力和脑力活动的人群。

另外,端午节期间,佩戴艾草、菖蒲等传统习俗也有着现代健康管理的意义。艾草含有一定的药用成分,具有驱邪除病、保护健康的功效。现代人可以通过艾草的芳香疗法或艾灸治疗,达到调节体内气血、提高免疫力的效果。

通过这些传统习俗的现代化转化,传统节日不仅没有被时代淘汰,反而为当代养生提供了丰富的资源,使得节日不仅是文化的传承,也是健康理念的传播。

起名大全

最近更新

- 夏至将至,阴历六月六与农耕节气的深厚联系

- 缪姓取时尚前卫的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 2026年01月01日提车是否合时宜? 今日提新车适合吗?

- 2026年01月15日这日子装修旺不旺? 装修动工行不行?

- 姓夏取优美大方的名字,女孩名字怎样取更有深意?

- 2025年12月31日这日子提车旺不旺? 今日提车好吗

- 命运密码解密:你一直忽视的八字误区,或许正决定着你的人生走向

- 五行格局深度解析:如何改变命运,塑造完美性格?

- 五行格局揭秘:反而让你更懂自己,实用指南大公开

- 2026年01月14日(农历冬月廿六)装修日子合黄道没? 装潢房子合不合适?

- 付字取名寓意男孩:传统文化与现代寓意的结合

- 梅字女孩取名:属性属木的生长寓意与自然联结

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气