夏至将至,阴历六月六与农耕节气的深厚联系

夏至过后,温度逐渐升高,白昼变得最长。随着这一节气的到来,农耕社会的生产活动也进入了一个新的阶段。夏至是二十四节气中的一个重要节气,标志着阳气最旺盛的一刻。而在这一节气的周围,阴历六月六也有着特别的意义,它与农耕节气的关系尤为紧密,历史悠久,蕴含着深厚的文化底蕴。

农耕起源:天文与农业的紧密结合

农耕文化的形成与自然界的变化息息相关,尤其是节气的变化。夏至节气的出现,标志着一年中阳光最强烈的时候,气温逐步升高,白昼最为漫长。对于农民来说,这是一个非常重要的时刻,因为它直接关系到庄稼的生长和收成。

古代的农民通过观察太阳的轨迹,逐渐形成了对节气的理解。天文现象与农业生产的关系非常紧密,夏至时节正是农作物生长旺盛的时机。尤其是在我国的南方地区,夏至前后的阴历六月六,被认为是播种和养护庄稼的重要节点。此时的农耕活动,集中在水稻的管理上,浸泡水田、松土除草等工作繁忙进行。

传统习俗:饮食与活动的深远影响

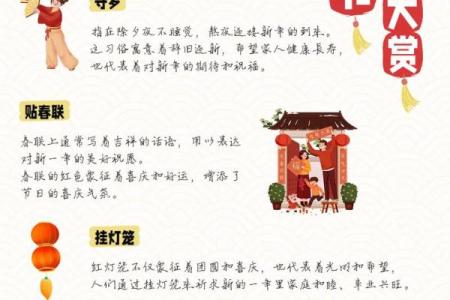

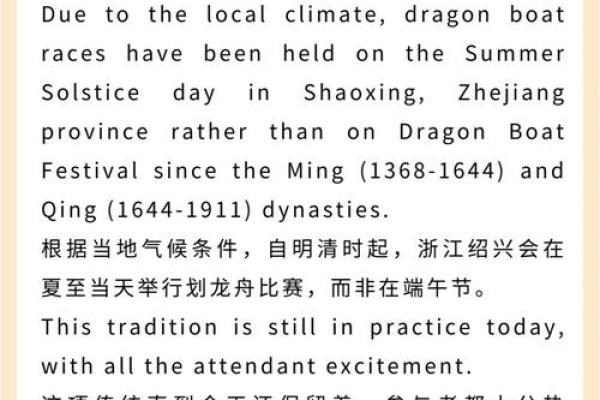

在夏至时节,古人根据天文气候的变化,制定了一系列的传统习俗,这些习俗与农耕生产和日常生活紧密相关。阴历六月六恰逢夏至前后,农民们借此时节祭祀先祖,祈求风调雨顺、五谷丰登。许多地方还会举行祭海仪式,特别是在沿海地区,渔民会祭拜海神,祈愿捕鱼顺利、生活安康。

在饮食方面,夏至时节,民间有食用凉面、绿豆汤、酸梅汤等消暑食品的习惯。食物的选择与季节性相契合,有助于驱除体内的热气,维持身体的平衡。而在阴历六月六这一天,某些地方会特意制作并食用“六月六粽”,这种传统食品不仅是对节气变化的纪念,也承载着农耕文化中的丰富寓意。

三国时期的夏至祭祀

三国时期的历史典籍中,曾记载过一项关于夏至祭祀的活动。在《三国志》中,记载了当时魏国朝廷在夏至时节举行大规模的祭天仪式,祭祀活动的主要目的是祈求丰收、安邦定国。这一活动不仅体现了天文与农耕之间的关系,也展示了古人对自然变化的深刻认识。夏至祭祀是当时农业社会的重要活动,它通过仪式与祭品的形式,承载了人们对天地自然的敬畏与感恩。

唐代的夏至“送凉”习俗

唐代时期,夏至的习俗尤为丰富。《唐书》记载了当时宫廷中举行的夏至送凉活动。这一活动包括皇帝亲自为民众分发消暑凉品,同时还举行“浴兰汤”之类的清凉活动。这种习俗的背后,不仅仅是为了消暑,更是一种民众对皇权庇佑的表达,也是对农耕文化的传承。通过这种习俗,古人强调了夏至时节对农田生长的重要意义。

文化习俗的延续与发展

到了现代,随着社会的发展,许多传统习俗虽有变化,但仍然得到了一定的传承。在农村,夏至时节的农田管理依然是重中之重,农民们利用这一时节精心照料庄稼。现代人虽然不再依赖传统的农耕活动为生,但在许多地方,阴历六月六的节庆依然保留着祭祀活动,尤其是在一些传统村落,祭祀祖先、祈求丰收的仪式依然存在。同时,随着节气文化的兴起,夏至期间的一些传统食物也成为了都市人们消暑的选择,展现了传统文化的生命力。

夏至与阴历六月六的结合,不仅是农耕活动的重要时刻,也是人们与自然、天地之间的联系的象征。通过这些节气活动,我们可以感受到千百年来农耕文化的深厚积淀以及其对现代生活的影响。

起名大全

最近更新

- 探索今天节日背后的天文奥秘与农耕智慧

- 2026年01月20日安门可不可以? 今天装大门是好日子吗?

- 2026年01月12日(农历冬月廿四)是否符合乔迁吉日? 今日乔迁新居好吗

- 求分享郭姓灵秀动人的男宝宝名字,豁达开朗的

- 乐姓飘逸出尘的男孩名字,有哪些时尚前卫的?

- 纳西族的火把节:探索古老习俗与天文信仰的完美结合

- 2026年01月02日能否作为提车黄道吉日? 提新车合不合适?

- 夏至将至,阴历六月六与农耕节气的深厚联系

- 缪姓取时尚前卫的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 2026年01月01日提车是否合时宜? 今日提新车适合吗?

- 2026年01月15日这日子装修旺不旺? 装修动工行不行?

- 姓夏取优美大方的名字,女孩名字怎样取更有深意?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气