纳西族的火把节:探索古老习俗与天文信仰的完美结合

纳西族的火把节是一个充满丰富历史文化的传统节日,它不仅是纳西族人民对祖先的敬仰与祭奠,也是与天文信仰紧密结合的民俗活动。从农耕文化到天文学的影响,火把节成为了一个展示纳西族生活、信仰与传统的场合。本文将深入探讨火把节的起源、传统习俗,以及其与天文信仰的关系。

火把节的起源:农耕与天文的双重影响

火把节的起源可以追溯到纳西族的古老农业文明。作为一个以农耕为主的民族,纳西族在长期的生活实践中,逐渐形成了以自然规律为基础的节庆活动。火把节通常发生在每年的七月十五日,这一日期正好位于农历的夏季时节,是农田丰收的季节,也象征着对天神的感谢与祈福。

除此之外,火把节与天文信仰的关系也不可忽视。纳西族自古以来便注重天体的变化,尤其是太阳与月亮的周期性运动。在古代,天象的变化被认为是大自然的神力显现,祭祀与火把节的庆祝正是为了与这些天象保持和谐联系。火把的燃烧象征着驱散黑暗与灾难,同时也代表着对光明和丰收的祈愿。

传统习俗:饮食与活动的丰富表现

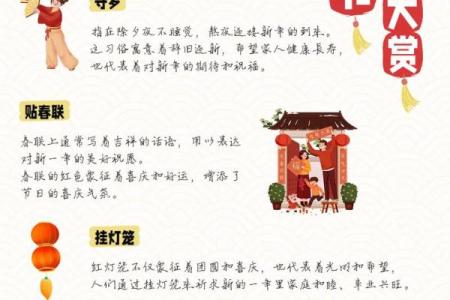

火把节期间,纳西族人民会举行一系列庆祝活动,最具特色的就是点燃火把。在祭祀活动中,村民们会点燃巨大的火把,举着火把绕村游行,象征着驱逐邪恶、祈求健康与平安。此外,纳西族人还会举办舞龙舞狮、歌舞表演等活动,这些都在火把的照耀下进行,显得尤为神圣和壮观。

在饮食方面,火把节也有其独特的传统。节日期间,纳西族人会准备丰盛的美食,尤其是以糌粑、酥油茶和地方特色的烤肉为主。糌粑象征着富足与健康,而酥油茶则是纳西族待客的重要饮品,具有祛寒、补充能量的功能。在节日的餐桌上,食物的搭配不仅体现了纳西族的风土人情,也蕴含着对未来丰收的美好期许。

火把节与唐代的文化交流

历史上,火把节与中国唐代的文化交流有着密切的关系。唐代时期,纳西族与中原的文化接触日益增多,火把节也逐渐融入了中原的节庆习俗。唐代的文化影响,不仅推动了纳西族艺术形式的发展,也让火把节在原有的农耕背景中增加了更多的神话色彩和历史象征。在这一时期,火把节的仪式和庆典活动开始加入一些新的元素,例如舞蹈和歌曲,这些元素至今仍是火把节的一部分。

元代时期的火把节祭天仪式

元代是纳西族历史上另一个重要的时期。那时,火把节的天文信仰得到了进一步强化。元代的统治者对纳西族的祭天仪式给予了高度重视,火把节期间,纳西族人民会举行盛大的祭天仪式,向天神祈求丰收与平安。这一传统直到今天仍被保留下来,祭天活动依然是火把节的核心内容之一,体现了纳西族对天地自然的尊敬与敬畏。

火把节的文化延续与创新

随着时代的变迁,火把节在现代社会中依然保持着旺盛的生命力。近年来,火把节已成为吸引游客的重要文化节庆活动。在保持传统习俗的同时,火把节也与现代旅游业结合,通过丰富多彩的活动和表演,吸引了大量游客前来参与。现代的火把节不仅仅是一个宗教和农业的庆典,它已逐渐发展成了一个展示纳西族传统文化与现代文明融合的文化盛宴。

火把节不仅是纳西族文化的代表,也是对自然、对历史、对天文的深刻理解与尊重。它通过独特的庆祝方式,将农耕、天文信仰以及传统习俗有机地结合在一起,形成了丰富多彩的文化遗产。

起名大全

最近更新

- 探索今天节日背后的天文奥秘与农耕智慧

- 2026年01月20日安门可不可以? 今天装大门是好日子吗?

- 2026年01月12日(农历冬月廿四)是否符合乔迁吉日? 今日乔迁新居好吗

- 求分享郭姓灵秀动人的男宝宝名字,豁达开朗的

- 乐姓飘逸出尘的男孩名字,有哪些时尚前卫的?

- 纳西族的火把节:探索古老习俗与天文信仰的完美结合

- 2026年01月02日能否作为提车黄道吉日? 提新车合不合适?

- 夏至将至,阴历六月六与农耕节气的深厚联系

- 缪姓取时尚前卫的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 2026年01月01日提车是否合时宜? 今日提新车适合吗?

- 2026年01月15日这日子装修旺不旺? 装修动工行不行?

- 姓夏取优美大方的名字,女孩名字怎样取更有深意?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气