中秋节月圆之夜的天文现象与家族团聚

中秋节是中华民族的传统节日之一,每年的农历八月十五,是家人团聚、共享天伦之乐的日子。这个节日的历史渊源深远,源自农耕时代的祭月活动与天文现象的巧妙结合,而它的传统习俗至今仍在民间广泛传承。

起源与天文现象

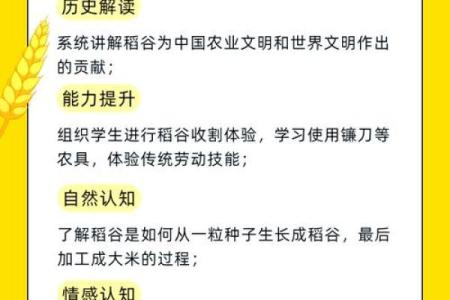

中秋节的起源可以追溯到中国古代的农耕文明。早在周朝时期,人们便开始在农历八月十五这一天进行祭月活动。这一天的月亮最圆最亮,象征着丰收与团圆。因此,祭月不仅是对月亮的敬仰,更是一种祈求丰收和家人团聚的愿望。

从天文学角度来看,农历八月十五是秋季的中点,此时地球、月亮与太阳的位置关系使得月亮呈现最圆的状态。这种天文现象在古代对农业社会的影响尤为深远,月亮的圆形象征着家人的团圆与大自然的和谐。这也是为何在中秋节,月亮成为人们心中最为重要的象征。

传统习俗与饮食

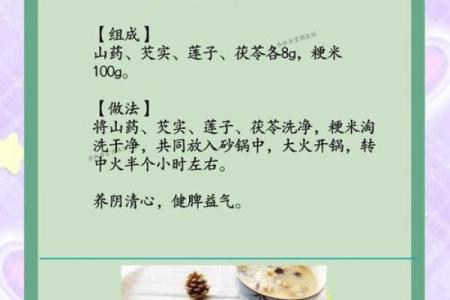

中秋节的传统习俗丰富多彩,最具代表性的就是吃月饼。月饼的形状象征着圆满与和谐,象征着人们对团圆的渴望。月饼的种类繁多,各地的特色口味更是让这个节日充满了不同的风味。在古代,月饼作为祭月的供品,渐渐演变成了家人间互赠的礼物,表达彼此的祝福与思念。

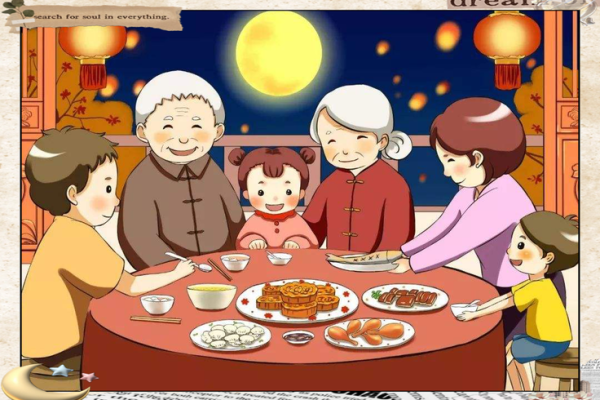

此外,赏月也是中秋节的重要活动之一。古人认为,月亮在这一天特别美丽,人们会在庭院中摆上桌椅,点燃灯笼,和家人一起赏月、饮酒、吟诗。这个习俗不仅延续至今,也成为了许多家庭在中秋节期间的重要活动。

唐朝的中秋节

唐代是中国历史上一个文化繁荣的时期,诗词文学在这一时期得到了空前的发展。唐朝的中秋节是以赏月和饮酒为主要活动的。在唐代,著名诗人王建有诗句写道:“海上生明月,天涯共此时。”这句诗表露了当时人们在月圆之夜表达思乡和团聚的情感。唐代的月亮不仅仅是一个天文现象,更是一种情感寄托,反映了人们对家国、亲情的珍视。

宋代的月亮与团圆

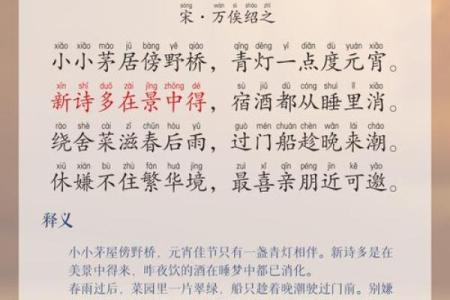

宋代的中秋节,则更加强调了家族团聚的意义。宋代文人讲究“天人合一”,在中秋这一天,赏月不仅仅是为了感受大自然的美,更是要体会到天人之间的和谐。宋代的许多文人都在中秋夜写下了许多关于月亮的诗篇,其中苏东坡的《水调歌头·明月几时有》尤为传世。这首词写出了他对兄弟的思念,以及对家人团聚的渴望,体现了中秋节对于人际关系和家庭团圆的深刻寓意。

现代传承与家族团聚

进入现代,中秋节虽然经历了时代变迁,但其内涵和传统习俗依旧延续并且得到了现代化的诠释。在许多家庭中,虽然因为工作、学习的原因无法与亲人团聚,但通过视频通话等现代通讯工具,人们仍然会在这一天与亲人“云团圆”。现代的月饼除了传统的口味外,也有了创新的口感和形式,满足了年轻一代的口味需求。

此外,各地的中秋晚会、文艺活动等成为了家庭与社会文化互动的一部分,虽然形式有所变化,但依然传递着团圆、丰收、和谐的节日主题。无论是家庭中的团聚,还是全社会的庆祝,月亮作为节日的象征,依然承载着人们对家族、对美好生活的向往。

在这个特殊的日子里,月亮依然是夜空中的主角。它如同一道明灯,照亮了千家万户,牵引着亲人之间的思念和祝福。而在这一刻,时间仿佛停滞,家人们在月光下共度温馨时光,继续着千百年来的传统与期许。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几时车辆制造最好 车辆制造吉时查询

- 2025年10月22日几点修补屋顶吉利 修补屋顶吉时查询

- 2025年10月22日几时装大门最好 装大门几点是吉时

- 2025年10月22日几时道路修建最好 道路修建几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点佛像开光吉利 佛像开光吉时查询

- 2025年10月22日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 2025年10月22日几点修建坟墓最好 修建坟墓吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点乔迁入住最合适 乔迁入住几点是吉时

- 2025年10月22日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时清扫屋子最好 清扫屋子几点是吉时

- 2025年10月22日几点修门最合适 修门吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时骨灰盒制作最好 骨灰盒制作几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气