立夏养生秘笈:清热解暑,保持体内平衡的饮食推荐

立夏是二十四节气中的第七个节气,标志着夏季的正式开始。根据古代天文学的定义,立夏是太阳到达黄经45°时的一刻,意味着气温逐渐升高,天气变得炎热。随着气候变化,人们的生活和饮食也开始出现不同的调整,以应对炎热天气对身体带来的影响。

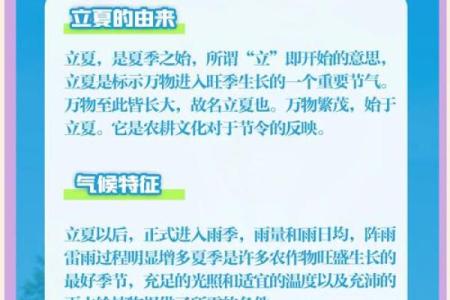

历史背景与起源

在农耕社会中,立夏是一个重要的节气,它代表着农田开始进入丰收的季节,同时也是一年之中最热的时候。古人认为,立夏时节,天气逐渐炎热,人们容易中暑,因此要特别注意身体的调养。根据《黄帝内经》中的养生原则,夏季应以清热解暑为主,保持体内的平衡,避免过多的湿气和热气积聚,影响身体健康。

立夏时节的气候特点主要表现为气温升高,湿气加重,人体的阳气开始旺盛,因此容易产生内热。为了应对这种情况,古人通常会通过饮食调节、作息调整等方式来保持身体的平衡,以防止暑湿病的发生。

传统习俗:饮食与活动的调节

在传统文化中,立夏的饮食习俗是非常讲究的。古人提倡“吃凉”,即通过一些清热解暑的食物来帮助身体降温。传统的食物如绿豆汤、菊花茶等,都是夏季养生的经典食物。绿豆有清热解毒的功效,是夏季必备的食材。而菊花则有清热解暑、消肝火的作用,常常被泡水饮用。

此外,立夏时节也是传统节令活动的高峰期,许多地方都有“立夏吃蛋”的习俗,寓意着健身强体,祈愿一年的身体健康。在江南一带,立夏时还会有“挂艾草”或“挂香包”的活动,艾草具有驱虫去湿的效果,香包则能够帮助清新空气,避免暑湿困扰。

历史案例:一位名医的养生智慧

古代名医孙思邈在《千金方》中提到,立夏时节应特别注意饮食上的调理。他强调,夏季宜多食清淡的食物,避免油腻食物的摄入,以免加重体内的湿气和热气。孙思邈提出,在立夏时节,最适合的饮食是以清凉的蔬菜、水果为主,搭配一些清热解毒的中草药,如菊花、薄荷等。此外,他还建议在夏季适量饮用一些具有消暑功效的饮品,避免过度劳累,保持情绪稳定。

历史案例:唐朝的饮食调养

唐代的医学家李时珍在《本草纲目》中详细描述了夏季食疗的原则。他认为,夏季气温高,人体容易出汗,若不及时补充水分和营养,容易导致体力下降和身体不适。李时珍提到,立夏时节应该多食清凉、补水的食物,如西瓜、苦瓜等,这些食物不仅可以解渴,还能够帮助排毒,防止中暑。此外,李时珍还强调,在立夏时节,可以适量食用一些具有清热作用的草药,如菊花、荷叶等,帮助排汗降温。

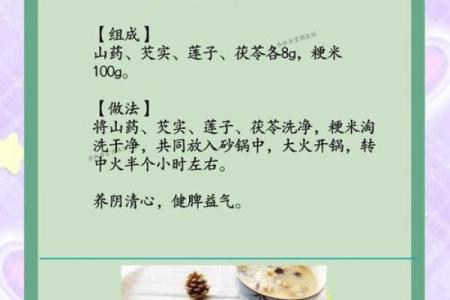

清热解暑的饮食调理

随着现代生活节奏的加快,许多人在立夏时节仍然保持着古老的饮食调养习惯。如今,清热解暑的食物仍然是现代人夏季饮食的重点。在大多数家庭中,绿豆汤、菊花茶、西瓜、苦瓜等食物依然是夏季餐桌上的常客。此外,现代营养学也提出了夏季饮食的健康理念,强调多喝水、增加蔬菜水果的摄入,并注意保持良好的作息,以便在炎热的夏季中保持身体的最佳状态。

立夏的饮食调养不仅仅是古人的智慧,它在现代依然有着重要的指导意义。通过合理的食物搭配与调节,能够有效预防中暑,保持身体健康。同时,适当的活动与休息也是夏季养生的重要一环,帮助身体在高温下保持活力与平衡。

起名大全

最近更新

- 阙姓命理揭秘,命运反而在这几个细节中

- 元宵节的灯火与团圆,蕴藏着怎样的文化象征?

- 赢字男孩取名:从音形义看高分名字的构成要素

- 2025年12月09日(农历十月二十)开业趋吉避凶了吗? 店铺开张吉日宜忌查询

- 性格解析:四元素如何影响你的职场与人际关系

- 姓林风格独特的男孩名字,如何取才显大气?

- 性格解析新视角:五行与狗,揭秘狗狗的神秘命运格局

- 叙字五行格局揭秘:性格解析中的五行奥秘

- 节气与传统农耕的深刻联系

- 中秋节日历中的养生智慧:如何度过一个健康的节日

- 2025年12月27日是否是领证吉日 领证结婚算不算好日子?

- 2025年12月08日(农历十月十九)这日子开业算黄道吉日不? 今天营业是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气