立夏时节,天文学的节气变化与农事安排

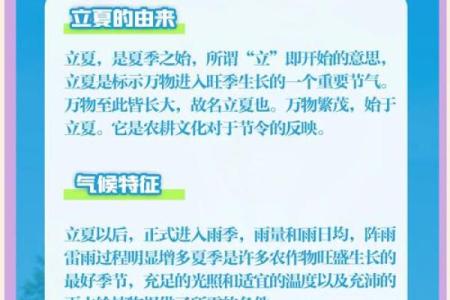

在中国传统农耕文化中,节气作为农业生产的重要依据,深刻影响着各地的农事安排。随着立夏节气的到来,气温升高,天地间的万物开始充满生气,这一时节不仅标志着春天的结束,也为夏季的到来奠定了基础。立夏是一个富有天文和农事意义的节气,也是古代农业生产的重要节点。

节气变化与农事安排

在天文学上,立夏标志着太阳到达黄经45度,是二十四节气中的第七个节气。太阳升高,气温逐渐回暖,昼长夜短,光照时间明显增加。气候的变化促使自然界中的植物开始旺盛生长,而农民也根据节气调整农事安排。立夏之后,农民要抓住这一时期的温暖天气,做好夏季作物的播种工作,特别是水稻、玉米等作物进入关键的生长期。

在古代农业社会,立夏是夏季耕作的开始,农民通常会在这一节气前后进行一些重要的农事活动,如施肥、播种、田间管理等。水稻的播种时间通常在立夏前后,而在北方地区,立夏时节也是种植玉米、黄豆等作物的最佳时机。

传统习俗与饮食活动

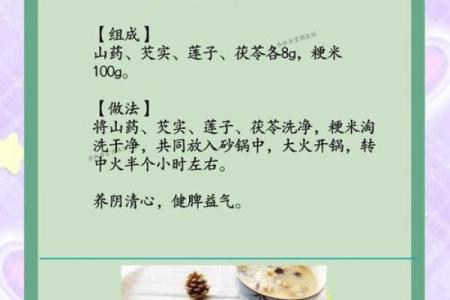

立夏不仅是农事活动的重要时刻,也伴随着许多传统习俗。尤其在饮食方面,立夏时节有着丰富的传统文化。古人认为,夏季气候炎热,人体容易出汗,因此需要通过合理的饮食来调节体内的热气。传统上,许多地区会在立夏当天食用“立夏蛋”或者“立夏茶”,以祈求身体健康、消暑去火。立夏蛋一般是煮熟的鸡蛋,象征着一年的健康和活力。而“立夏茶”则是一种由多种草药制成的饮品,帮助清凉解暑,调节体内的温度。

此外,一些地区有吃凉面、素菜等食物的习惯,这些食物不仅清爽可口,还能在夏季来临之前帮助调节体内的湿气和热气。

历史案例:汉代的立夏与农耕

汉代时期,立夏作为重要的节气之一,已被广泛应用于农业生产。汉朝的《礼记》记载了许多与节气相关的农事安排,特别是在立夏时节,农民需要注重适时的施肥与灌溉。古代农民依赖于天文和气候的变化来安排农耕活动,这一传统在立夏时节得到了具体体现。尤其在北方,汉代的农民在立夏时节播种了大量的小麦和大豆,并且开始进行田间管理,确保作物能在炎热的夏季顺利生长。

历史案例:明代的立夏与节令饮食

明代的立夏传统饮食更为丰富多样。据史料记载,明代时期,立夏时节的饮食习惯已相当讲究。宫廷和民间的食谱中,立夏饮食不仅有助于清凉解暑,还有一定的药用价值。例如,明代《本草纲目》提到,夏季多食用清凉的食材,有助于防止中暑和消化不良。立夏的传统食物,如豆浆、凉粉、绿豆汤等,都是有着清热解毒作用的食材,特别适合在气温升高时食用。

立夏的农事与文化活动

如今,尽管现代科技和农业生产方式发生了巨大变化,立夏节气的农事与传统习俗仍在一些地方得到传承。现代的农民依然会在立夏时节播种夏季作物,尤其是在水稻种植区,立夏依然是关键的播种季节。此外,现代社会中,立夏的饮食习惯依然在城市和乡村之间传承。例如,许多家庭和餐馆会在立夏时节推出应季的清凉食品,如凉拌菜、清汤面等。

与此同时,随着城市化进程的推进,立夏的民间活动也逐渐发展为社区文化庆典,许多地方的立夏节庆活动吸引了大量市民参与,包括舞龙舞狮、吃立夏蛋、品尝传统美食等。这些活动不仅是对传统文化的延续,也让人们更加重视季节变化与农事的关系。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气