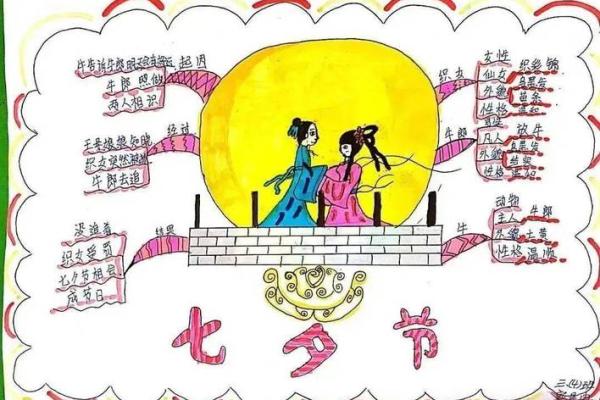

乞巧节:传统文化中的智慧与传承

乞巧节,又称七夕节,是中国传统节日之一,历史悠久,承载着丰富的文化内涵。这一节日不仅源于农耕社会的生产实践,还与天文观测密切相关,体现了古人对自然与生活的智慧。乞巧节的庆祝活动涵盖了饮食、手工艺和社会习俗等多个方面,展现了传统文化的多样性与传承。

乞巧节的起源

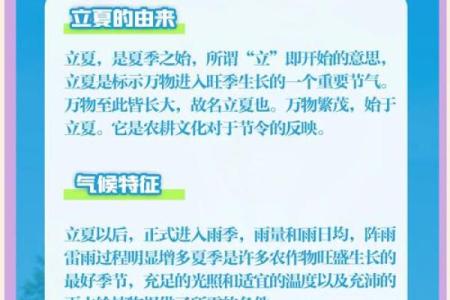

乞巧节起源较为久远,最早可追溯至汉代。其根本的起源与农耕社会的祭祀活动和天文现象密切相关。农耕社会中的人们常根据天象来安排农业生产,而七月七日正是夏季和秋季交替之时,是农作物丰收的关键期。为了祈求丰收,古人通过祭祀和庆祝的方式来表达对自然的感激与期望。

天文学方面,乞巧节与“织女星”和“牛郎星”传说密切相关。这两个星座的故事传递出古人对星辰的观察与理解,也象征着宇宙中的爱与牺牲。织女和牛郎的故事在中国古代文学中有着广泛影响,而七夕这一天正是二者相会的时刻,象征着天上的相会和人间的团圆。

传统习俗的丰富性

乞巧节的传统习俗具有深厚的文化底蕴,尤以传统饮食和活动为主。首先,节日期间的“乞巧”习俗,便是一项传承千年的手工艺活动。在古代,年轻的女子会在这一天通过编织、刺绣等方式进行“乞巧”,祈求自己能够巧手如织女,掌握更多生活技艺。这种习俗体现了女性在传统文化中的智慧与角色定位,也象征着勤劳和聪慧。

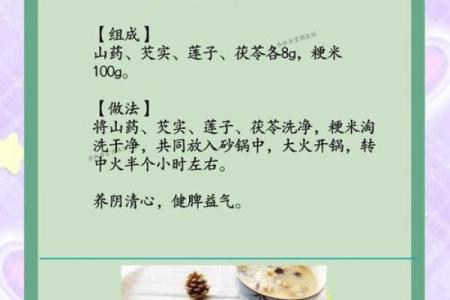

此外,乞巧节的食俗也很有特色,尤其是“巧果”这一传统食品。巧果是用面粉制作的传统小吃,形状多变,常常呈现出不同的动物或植物图案,代表着五谷丰登和人们对自然界的感恩之情。巧果不仅美味,更富有象征意义,是节日期间的必备食品之一。

汉代的乞巧节

在汉代,乞巧节的庆祝活动较为盛大,尤其是在宫廷和上层社会中,乞巧的传统已成为一项重要的节庆活动。当时的汉宫中,宫女们会在七夕这一天穿戴华丽的衣饰,举办刺绣和编织比赛。这不仅是对织女星的崇拜,也是对女性智慧和技巧的礼赞。乞巧节的庆祝活动通过这种文化表达,反映了古人对美好生活的追求与对女性技艺的尊重。

宋代的乞巧节

到了宋代,乞巧节的庆祝活动逐渐深入民间。宋代的《大元大一统志》记载,乞巧节当天,民间妇女会在户外举行“巧手会”,展示自己的针线活、刺绣技艺。此时,乞巧节不再仅仅是女性的节日,逐渐成为社会文化活动的一部分,促进了手工艺的普及与传承。宋代社会对美好生活的追求和对女性家庭角色的重视在这一节日中得到了体现。

乞巧节与当代文化

在现代社会,乞巧节虽然不再像古代那样成为农耕社会的祈求丰收的节日,但它作为传统文化的代表,依旧在当代社会中得到广泛传承。特别是随着人们对传统文化的复兴与重视,乞巧节逐渐融入到现代生活中,成为情侣之间表达爱意、手工艺爱好者展现技艺的节日。许多地方会举办以乞巧为主题的文化活动,邀请民众参与手工艺创作,展示编织、刺绣等传统技艺。同时,随着文化创意产业的发展,乞巧节也成为了文化旅游的一个重要组成部分,吸引着游客了解和体验这一独特的传统节日。

乞巧节不仅仅是对传统的纪念,它更是对智慧与巧艺的传承。通过这一节日,古老的文化得以在现代生活中继续发扬光大,让更多的人体验到传统节日带来的文化认同与情感共鸣。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气