元宵节的灯火与团圆,蕴藏着怎样的文化象征?

元宵节是中国传统节日之一,象征着家人团圆和对未来美好生活的期盼。作为春节后的第十五天,元宵节不仅是对农历新年的庆祝,更是对团圆、和谐、幸福的深刻表达。灯火璀璨、元宵圆满,所有这些传统习俗和文化象征都有其深厚的历史根基。

元宵节的起源:农耕与天文

元宵节的起源可以追溯到古代农耕文化与天文观测的结合。在古代,中国农民根据天象变化确定农业活动的时机,而元宵节恰好是冬春交替、春耕即将开始的时节。因此,元宵节的灯火象征着对光明的追求和对春天的渴望,寓意着新的一年会有丰收的希望。

此外,元宵节还与古代天文学的“望月”习俗密切相关。古人认为,正月十五是最圆、最亮的月亮,象征着家庭的团圆与幸福。这一天的月亮,往往被视为最具吉祥象征的天体,它不仅在天文上具有特殊意义,也让人们在民间信仰中赋予了“团圆”的象征。

传统习俗:饮食与活动

元宵节的饮食习俗最具代表性的莫过于吃元宵,元宵不仅是这一天必不可少的美食,它还承载着团圆的象征意义。元宵由糯米粉制成,外软内馅丰富,形状如同圆月,寓意着家人团聚、生活圆满。元宵的制作与食用,不仅仅是味觉的享受,更是对幸福生活的期许。

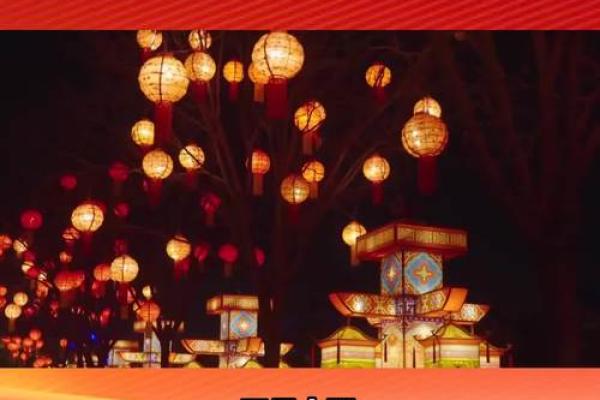

在传统活动方面,元宵节的灯会是节日的重要组成部分。各地的灯会不仅展示了传统的灯笼艺术,还加入了各种民间舞蹈、歌舞和灯谜活动。灯会的灯笼各具特色,或是动物造型,或是人物雕塑,或是富有吉祥寓意的图案,象征着人们对未来生活的美好祝愿。在民间的传统习惯中,猜灯谜是一项有趣的智力活动,它既是对智慧的挑战,又增添了节日的趣味性。

历史案例:唐代的盛大灯会与宋代的家国团圆

唐代的元宵节庆典可谓盛大,尤其是在长安(今西安),灯会成了举世闻名的盛事。据《大元大一统志》记载,唐代元宵节的灯会吸引了大量百姓和游客,皇宫也会举办灯会庆祝,甚至有专门的“灯火”展览。通过这种灯会,唐代人民展示了对光明的向往和对新生活的热爱,同时也表达了对皇室和国家的忠诚。这种形式的灯会也展示了文化的多元性和包容性,融合了天文、艺术和民间信仰的多重元素。

到了宋代,元宵节的团圆象征也得到了更多的文化表现,尤其是在家庭聚会和社交活动上。宋代的《东京梦华录》描述了当时东京(今开封)的元宵节场景,街头巷尾灯火通明,家家户户团圆。宋代注重家庭和社会的和谐,而元宵节正是这种家庭团圆观念的体现。家族成员会聚集在一起吃元宵、观灯、玩灯谜,活动之中充满了对未来生活的祝福与期许。

灯火与团圆的精神延续

在现代,尽管社会发展迅速,许多传统节日的庆祝方式发生了变化,但元宵节的核心象征——团圆和光明——依然得到了传承。在城市里,灯会逐渐成为了更具现代感的活动,借助高科技手段,灯笼和灯光的设计更加多样与富有创意,吸引了更多年轻人的参与。同时,现代社会中,元宵节也成为了亲朋好友间聚会的重要时刻,尤其是在外地工作的人们,元宵节更是一个回家的时刻。

即便是忙碌的现代人,依然会放慢脚步,享受这份属于团圆与光明的节日精神。通过现代的灯会、线上社交平台和家庭聚会,人们在享受节日氛围的同时,也延续了元宵节的文化象征,进一步加强了团结与和谐的精神内涵。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气