从农耕到天文,日里的文化传承

在中国的传统文化中,农耕和天文有着深刻的联系,二者不仅是人类生存的基础,更是文化传承的重要部分。自古以来,农业的变化与天象的变化密切相关,农民的生产活动和天文的现象彼此互动,形成了独特的文化体系。

农耕文化的起源与发展

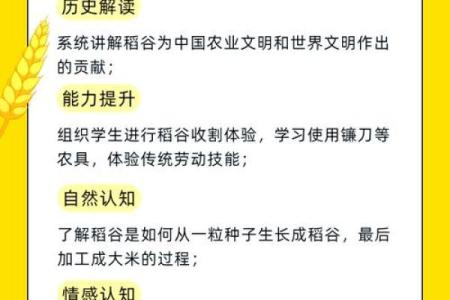

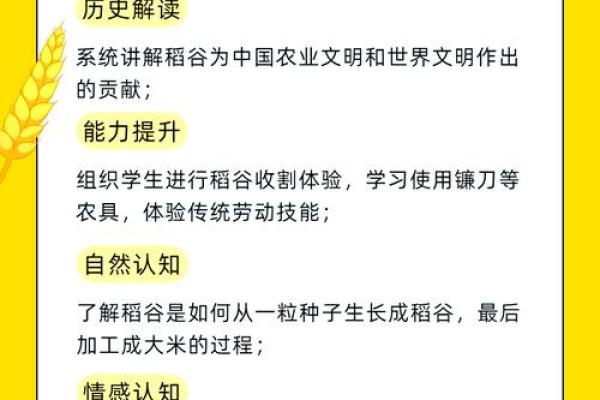

农耕文化起源于古代中国,是中华文明发展的重要基石。中国是世界上最早进行农业生产的国家之一,从约公元前5000年的新石器时代开始,农耕便成为了社会生产的重要方式。随着时间的推移,农业技术不断发展,稻米、小麦等主要粮食作物的种植技术逐渐完善,形成了较为稳定的农耕体系。

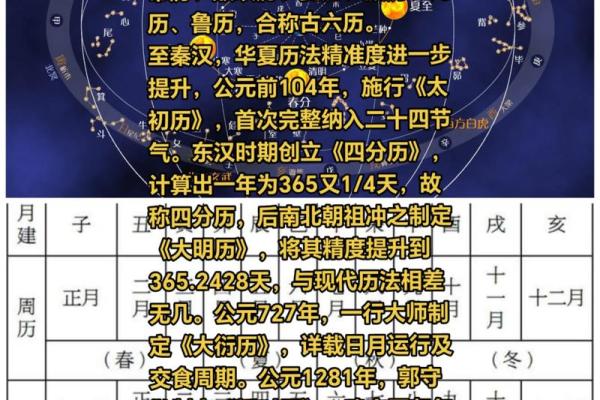

在古代,农耕活动不仅仅是生存的需要,它还蕴含着丰富的文化内涵。中国的节令与气候变化息息相关,天象的变化成为指导农耕的依据。例如,二十四节气就是根据天文现象和气候变化制定的农事历法。通过观察太阳的运动轨迹,古人总结出了适合农耕的时节。比如春分时节,气候温暖,农民便开始播种;秋分则是收获的时节。这样的节令不仅帮助农民安排农事活动,也成为了许多传统节日的依据,像春节、清明、秋分等节日都与农耕生产密切相关。

天文文化的影响与传统习俗

天文学是中国古代文化的重要组成部分。在古代,中国的天文研究不仅仅是为了指导农业生产,还与国家的政治、军事等领域密切相关。天文现象往往被视为天命的象征,皇帝和百姓都十分重视天象的变化。例如,日食、月食等天文现象被认为是天意的显示,甚至成为政权更替的预兆。

《周易》作为古代中国的经典著作之一,它将天文现象与人类社会的命运紧密相连。在《周易》中的“天人合一”思想中,天文现象不仅是自然规律的体现,还与人的行为、社会的命运相互交织。这种思想影响深远,至今仍在许多中国传统习俗中有所体现。例如,农历新年期间,人们常常进行祭天祈福的活动,这一习俗的背后便有着对天象变化的尊重与敬畏。

历史案例:农耕与天文的结合

中国历史上有两个著名的历史案例,展示了农耕与天文的紧密联系。第一个案例是“黄帝祭天”的仪式。传说黄帝为了求得天命,曾在春秋之交祭天,以求国家安定,百姓丰收。祭天仪式根据天文现象而定,例如选择适当的时节、方位进行祭祀活动。这一仪式不仅代表着对天文规律的尊重,还体现了古代人民对天地自然的崇敬。

第二个案例是在明朝时期的“万年历”编制工作。明朝的天文学家们通过精确的天文观测,制定出了符合中国农耕生产需求的历法。这不仅为农业生产提供了科学指导,还为民间节令的确定提供了依据。特别是对于农业生产周期的把握,极大地提高了农业生产的效率和稳定性。

从农耕到天文的延续

即使到了现代,农耕与天文的文化传承依然未曾中断。现代人虽然已经脱离了大多数农业生产,但通过节气、民间活动等方式,依然保留了这一文化。每年春秋的“农历节气”节庆活动,是现代人纪念农耕文化的一种方式。例如,秋收时节,人们仍会举行庆丰收的仪式,表达对大自然的敬畏与感激之情。而天文现象的观察依然在民间和专业领域中被传承下去,许多现代天文学者依然在用古代的智慧来研究和理解天象的规律,探索人与自然的和谐共生。

从农耕到天文的文化传承,体现了中国古人对自然界的深刻理解与尊重,这种文化在现代社会中依旧生生不息。

起名大全

最近更新

- 如何改变命运的轨迹?这些风水智慧你需要掌握

- 男孩用誉字取名:从五行属性看字义的吉祥指向

- 2025年12月30日领证行不行 领证算好日子?

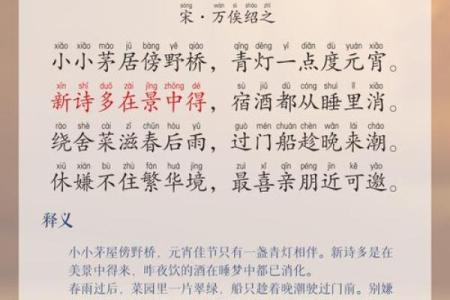

- 元夕节与农耕文化的深刻关联:节令与丰收的象征

- 米姓取坚韧不拔的女孩名字,有哪些吉祥之选?

- 五行格局揭秘:舞者性格解析,如何通过舞蹈改变命运?

- 伍姓女孩儒雅谦和的名字,温润如玉的怎么选?

- 2025年12月29日(农历冬月初十)是否适宜领证? 领证吉日宜忌

- 2026年01月23日(农历腊月初五)订婚日子合黄道没? 今天提亲是好日子吗?

- 2026年01月07日乔迁是否大吉? 今天乔迁合不合适?

- 萧姓有灵气的女宝宝名字,这样取更有意义

- 五行格局颠覆性分析:木土金相生,性格塑造新思路

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气