元夕节与农耕文化的深刻关联:节令与丰收的象征

元夕节,或称灯节,是中国传统的重要节日之一,起源悠久,与农耕文化有着深厚的联系。作为一年中的第一个月圆之夜,元夕节不仅是节令的象征,更承载着丰收与祈愿的意义。

节令与丰收的象征

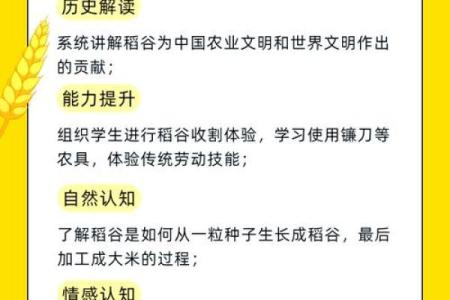

元夕节通常定于农历正月十五日,是春节的最后一个高潮。这一时点恰好对应着冬去春来,万物复苏的季节。对农耕社会而言,这一时节象征着新一轮的播种和丰收的期许。农耕文化的根本目标是通过周期性的耕作与收获确保生计,而元夕节作为一个与农事周期紧密相关的节日,其核心意义便是祈求来年农田丰收,五谷丰登。

从天文学角度看,正月十五是农历一年中的第一个圆月之夜,意味着“圆满”和“完整”。这一象征意义在古代农业社会中尤为重要,因为它标志着冬季的结束和春季的开始,天地气候逐渐回暖,适合播种。民间的灯火与庆祝活动,寓意着驱逐寒冷和黑暗,为农田带来阳光与希望。

传统习俗:饮食与活动

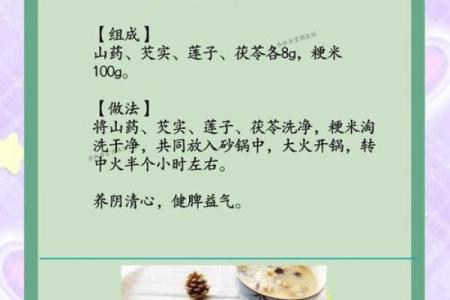

元夕节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的就是元宵和灯会。元宵,作为这一节日的标志性食品,源自古代人们对“圆”的崇尚,象征着团圆、和谐与丰收。元宵的制作与食用不仅是民间文化的传承,也隐含着对未来一年的美好祝愿。吃元宵的传统,可以追溯到汉代,最初是祭祀神灵和祈求五谷丰收的仪式之一。后来,随着元夕节的普及,元宵逐渐成为了家家户户必备的节令食品。

此外,元夕的灯会活动也是节日的重要组成部分。灯会通常会展示各种形状的灯笼,许多人会参与猜灯谜等趣味活动,充满了浓厚的节日气氛。灯会不仅象征着光明和希望,还蕴含着对美好生活的期盼。在古代,灯会通常与祭祀活动相结合,象征着祈求神灵保佑,确保农田的丰收和风调雨顺。

东汉时期的元宵灯会

东汉时期,元宵节的灯会逐渐成形。史书记载,汉武帝时期,宫廷举办了盛大的元宵灯会,百姓纷纷参与,灯火通明,热闹非凡。灯会活动不仅是对农耕文化的继承,也是国家对民众的安抚和鼓励,表达了帝王对丰收与平安的祈愿。当时的灯笼不仅有艺术造型,还有许多寓意丰收、吉祥的象征,体现了农耕社会对自然和神灵的崇拜。

唐代的节令与农业祭祀

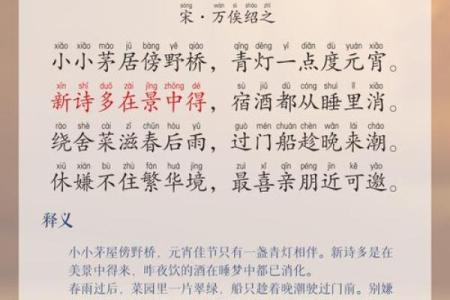

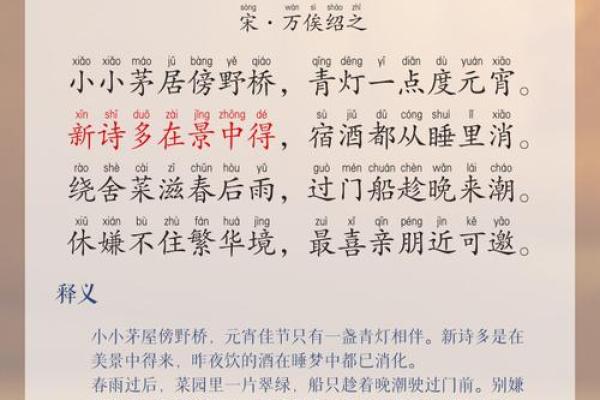

唐代元宵节的庆祝活动更加隆重且富有地方特色。在农耕文化中,元夕节与农业祭祀紧密相连。在这一天,农民会举行祭祀活动,感谢土地和天地的赐福,并祈求来年的好收成。唐代诗人张祜在《元宵夜》中写到:“金风玉露一相逢,便胜却人间无数。”这句诗不仅描绘了节日的美丽景象,还反映了当时社会对丰收与团圆的期待。

城市中的元宵节

今天,元夕节依然在中国各地盛大庆祝。尤其在大城市,灯会和元宵庆典成为了集体记忆的一部分。虽然现代社会的农业生产方式发生了翻天覆地的变化,但元宵节作为传统文化的象征,依然在人们的生活中占据重要位置。通过各种形式的灯展、游园活动以及元宵节晚会,人们不仅传承了传统的节令习俗,还赋予了这一节日新的文化意义。在现代社会中,元宵节的庆祝活动更多地成为了家庭团聚和公共文化的表达,象征着和谐美满和人们对未来的美好期许。

从农耕社会到现代都市,元夕节在中国的文化传承中经历了长久的演变,而其与农业和丰收的深厚联系,仍然在节日庆祝中得到了完美的体现。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几点拆房最合适 拆房几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点安装太阳能板最合适 安装太阳能板吉时查询

- 2025年10月22日几点购买鸡只最好 购买鸡只几点是吉时

- 2025年10月22日起鼓仪式在几点最合适 起鼓仪式的吉时是几点

- 2025年10月22日搭养鸡棚在几点最好 搭养鸡棚的吉时查询

- 2025年10月22日几点打扫房屋最好 打扫房屋几点是吉时

- 2025年12月28日结婚合不合适? 办喜事是否是好日子?

- 2025年12月28日(农历冬月初九)提车吉利吗? 提新车行吗?

- 永字五行属性与男孩取名的最佳字义组合

- 五行格局与性格解析:避开这些装修陷阱,让你的家焕发生机

- 中秋节月圆之夜的天文现象与家族团聚

- 命运密码揭秘:命理师漫画让你看清生活中的暗藏玄机

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气