立春的节令习俗与农耕社会的节令智慧

立春作为农历二十四节气中的第一个节气,标志着春天的到来。自古以来,立春在中国农耕文化中占有重要地位,它不仅是气候的转折点,也是农业生产的起始,承载着丰富的节令习俗与农耕智慧。

立春的起源

立春的起源可以追溯到中国古代的天文观测和农耕社会的需求。根据《黄帝内经》记载,春天的到来意味着天地间气候的变化,阳气开始上升,寒冷的冬季逐渐过去。农耕社会根据太阳的角度变化,划定了不同的节令,以此为农业生产提供指导。立春的日期通常是在阳历2月3日至5日之间,这一时期的太阳位于黄道的第15度,也正是“春风化雨,万物复苏”的时刻。

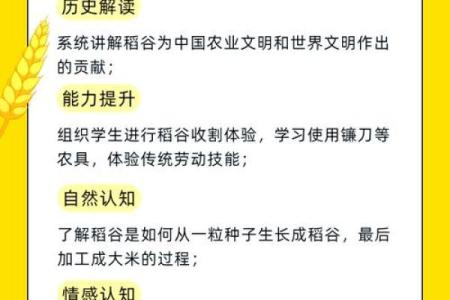

从农耕的角度看,立春是播种季节的开始,农民们会根据此节气安排春耕计划,确保农田及时翻耕,为一年的丰收奠定基础。古人通过观察立春的气候变化,推测未来的天气走向,制定适宜的农业生产策略。

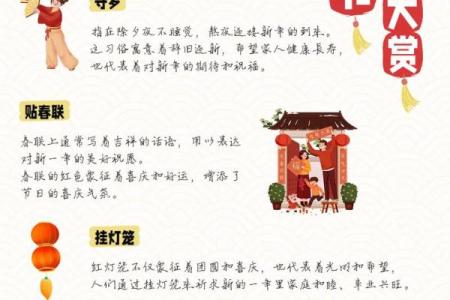

传统习俗:饮食与活动

立春在中国传统文化中,不仅是气候的转折点,更是与许多民俗活动密切相关的节令。传统的习俗之一便是“春盘”,即立春日吃春饼和春菜。春饼象征着丰收与富饶,春菜则代表着春天的生机与活力。这些食品不仅有助于身体的调养,还寓意着春天的勃发与希望。此外,许多地方在立春时节会吃“春芽”,这些绿色的食材象征着新的生命,提醒人们关注自然的变化。

除了饮食,立春还有许多丰富的民间活动。例如,在南方一些地区有“打春牛”的习俗,孩子们用纸制或木制的牛形物品打击,以象征驱除冬日的寒冷,迎接春天的生气。这一活动源于古代人们对春牛的崇拜,认为春牛的活动象征着农业的开始,能够带来一年的好收成。

汉代的春耕祭祀

在汉代,立春不仅是农耕的开始,也是祭祀的重要时刻。根据《礼记》记载,汉朝的皇帝会在立春时举行盛大的春耕祭祀活动,以祈求五谷丰登。这一习俗不仅体现了农业的重要性,也体现了古人对天地自然的敬畏。春耕祭祀上,农民和官员们会向天地神灵献上祭品,表达对自然界的感激,并祈愿一年丰收。这样的祭祀活动,体现了中国古人对自然与农业生产的深刻理解,也为后世的农业发展打下了文化基础。

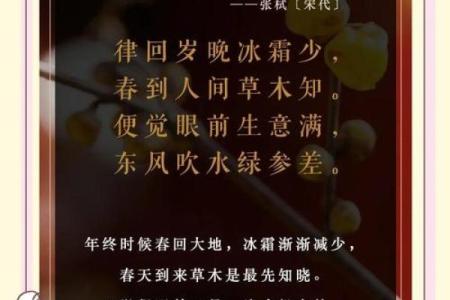

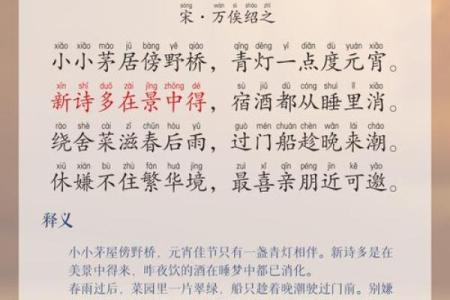

唐代的立春诗歌

唐代文学家杜甫的《春望》便是立春节令的代表性作品之一。这首诗通过对春天景象的描写,传递了对国家和百姓的深切关怀。杜甫通过春天的变化,反映了他对社会动荡、民众疾苦的关注。在当时,立春不仅是自然界的变化,也象征着人们对新一年的期望与心愿。唐代的文人通过诗歌表达节令的感悟,展现了农耕社会对季节变化的敏锐观察和对未来生活的寄托。

节令的文化延续

在现代,立春的传统习俗仍然得到了广泛的传承与发扬。许多地方的民间活动,如吃春饼、打春牛等,仍然保留着。而在一些城市,随着人们对传统节令的重视,立春成为了反映自然与人文关系的文化事件。例如,现代人们在立春时节会组织集体活动,回归自然,参加春游或种植活动,这不仅让人们感受到自然的变迁,也弘扬了中华文化的深厚底蕴。

随着社会的变化,立春作为一个节令,已经不再仅仅是农业生产的指导,而成为了全社会文化认同的一部分。无论是在乡村的田野,还是在繁忙的都市,立春的意义已超越了季节的更替,成为了现代人重拾传统、关注自然的重要契机。

起名大全

最近更新

- 命运密码解密:你一直忽视的八字误区,或许正决定着你的人生走向

- 五行格局深度解析:如何改变命运,塑造完美性格?

- 五行格局揭秘:反而让你更懂自己,实用指南大公开

- 2026年01月14日(农历冬月廿六)装修日子合黄道没? 装潢房子合不合适?

- 付字取名寓意男孩:传统文化与现代寓意的结合

- 梅字女孩取名:属性属木的生长寓意与自然联结

- 七夕节的天文浪漫与牛郎织女的传说

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)乔迁合良辰吗? 入新宅吉日宜忌查询

- 如何改变:萌系性格的五行格局,突破自我局限

- 男孩取带邦字的名字:游戏/社交平台的记忆点设计

- 五行相克大揭秘:揭秘你的性格误区与破解之道

- 2026年01月19日安门符不符合黄道吉日 今天安装大门是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气