天文现象与民族节庆的奇妙联系

自古以来,天文现象与民族节庆的联系便是一个神秘且充满魅力的话题。从太阳的升起与落下,到星辰的变迁,天体的运动为人类提供了观察世界的独特视角。尤其是在古代社会,许多民族的节庆活动往往与天文现象紧密相连,这种联系不仅体现了人类对自然规律的认知,也展现了文化传统的延续。

农耕起源与节庆的结合

中国古代的二十四节气便是天文现象与农耕生活的紧密结合。二十四节气的设立基于太阳的运行轨迹,通过观测太阳的直射点来划分季节,这不仅帮助农民合理安排耕作时间,也成为了许多节庆的依据。立春、清明、秋分等节气,不仅是农耕生产的指导标志,还与各民族的节庆活动紧密相连。

例如,清明节是中国传统的重要节日,通常在每年4月4日或5日,这一天太阳到达黄经15度。清明不仅是祭扫先人的时刻,也是春耕的重要时期。自古以来,清明节的“踏青”习俗便与春耕紧密相连,农民在这一天踏青游玩,同时也进行耕种,为下一季的农田做好准备。清明节的起源可以追溯到先秦时期的寒食节,寒食节的设立便是为了纪念春秋时期的晋国国君介之推。随着时间的推移,清明节逐渐融入了更多的农耕与天文现象的结合,成为中国传统文化的重要组成部分。

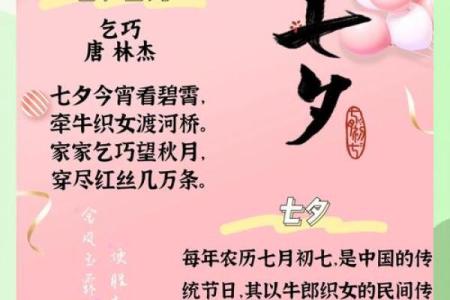

天文现象与节庆活动的传统习俗

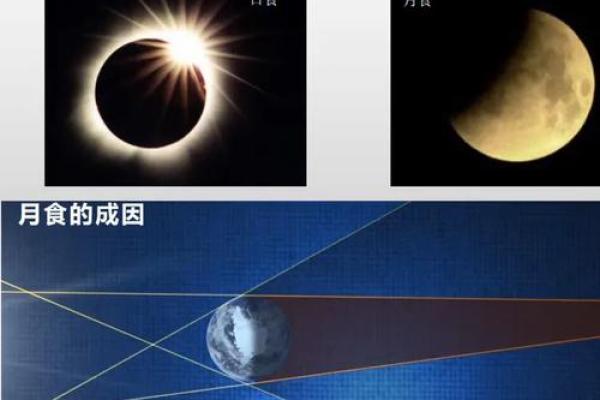

除却与农耕直接相关的节庆,还有一些节日则是与天文现象的循环变化紧密相联的。比如,农历中的中秋节与满月有着直接的联系。每年农历八月十五日是中秋节,这一天恰逢一年中月亮最圆、最亮的一天。自古以来,古人便通过观察月亮的变化,来安排农业生产和生活作息。中秋节作为团圆的象征,源自对自然的崇敬与对家庭团聚的渴望。

在中秋节的传统习俗中,赏月是最具代表性的活动之一。月亮在这一天最为明亮,人们聚集一堂,品尝月饼、吃水果,表达对亲人团聚的祝福。而这一切的起源,正是基于对天文现象的观察与人类对于宇宙的敬畏之情。许多古代文人以月亮为题材,留下了大量脍炙人口的诗词,表达对月亮的赞美与对家人的思念。中秋节因此不仅是一个传统的节日,更是天文与人文的完美结合。

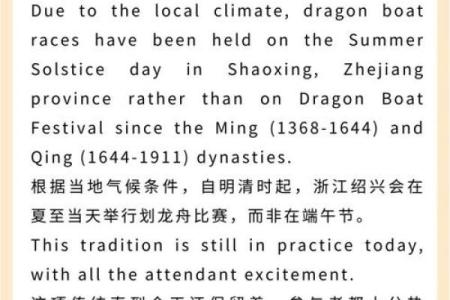

现代传承与天文节庆的延续

随着时代的发展,天文现象与民族节庆的联系依然没有消失,反而在现代社会中得到了新的诠释与传承。以中国的春节为例,尽管现在春节更多的是家庭团聚与庆祝新春的时刻,但它的起源与天文现象依然有着深刻的关系。春节通常落在农历正月初一,这一时间点紧密与冬至后第一次的新月有关。农历的建立便是基于天文观测的规律,古人通过天体的变化来确定年份的起始。

如今的春节,尽管节庆的内容和形式与古时已有差异,但天文与节庆的紧密联系依然存在。现代社会里,人们不再仅仅依赖天体来确定节日的日期,但春节的精神依旧深深植根于每个家庭的庆祝活动中。在城市的灯火辉煌与乡村的宁静中,春节的习俗不仅包括祭祖、拜年、放鞭炮等传统活动,还与星象学中“岁首”的概念相呼应。

通过这些历史与现代的结合,我们可以看到天文现象与民族节庆之间的密切关系。无论是古人对太阳、月亮的崇拜,还是现代人通过节庆传承下来的文化精髓,天文与节庆始终是不可分割的整体。在未来,这一传统将继续在不同形式下传递,成为人类文化的重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 2026年01月15日乔迁有没有问题? 今日乔迁有没有问题?

- 霍建华林心如命运对比:揭示八字中的误区与颠覆性玄机,改变命运从此开始

- 2026年01月22日(农历腊月初四)是否适宜安门? 今天安装大门行不行

- 2025年12月29日(农历冬月初十)能否作为搬家黄道吉日? 今日乔迁搬新房算不算好日子?

- 2026年01月06日提车是否是黄道吉日 今天提车买车怎么样?

- 2026年01月06日(农历冬月十八)算不算领证好日子? 今天领证怎么样?

- 2025年12月16日开业是否合时宜? 开门做生意有没有问题?

- 玉字五行属性与女孩取名的吉祥组合示例

- 叶氏命理馆:命运真的能改变吗?破解八字中的神秘反转

- 姓梁叫什么寓意吉祥的名字好?女孩名字精选推荐

- 元姓俊逸出尘的女孩名字,有哪些时尚前卫的?

- 翁姓取含蓄婉约的女宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气