纳西族的火把节:传承千年的光明与团结

火把节,作为纳西族最重要的传统节日之一,承载着千百年的历史与文化。这一节日的起源深深扎根于农耕与天文的结合,既有着强烈的宗教与文化背景,也体现了纳西族人民团结与庆祝丰收的精神。

火把节的起源

火把节的历史源远流长,最早可以追溯到古代农耕文明。纳西族先民通过天文观察来安排农事活动,火把节的时间通常选择在农历六月二十四日左右,这一时期正是夏季最盛大的农忙季节。传说中的火把节最初是为了驱赶邪恶的鬼怪,祈求五谷丰登,保佑村民健康安宁。火把的熊熊火焰象征着光明与希望,给人们带来温暖与力量。

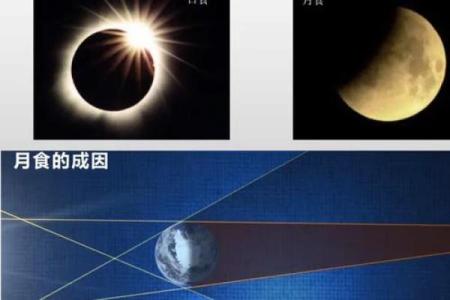

火把节的起源不仅与农业生产的季节性紧密相关,也深受天文现象的影响。在纳西族的传统文化中,火把节的举行时间常常与特定的星象周期相契合,反映了他们对自然的敏锐观察和对宇宙规律的尊重。通过这种天文与农耕的结合,纳西族的火把节逐渐演变成了一个富有深刻寓意和象征意义的节日。

传统习俗与饮食

火把节的传统习俗丰富多彩,其中最具特色的活动之一便是舞火把与歌舞表演。村民们手持巨大的火把,在篝火旁围成圈,载歌载舞,庆祝丰收的同时,也象征着驱除黑暗与邪恶。火把的燃烧不仅意味着光明与希望的降临,也象征着族人对祖先的敬畏与对未来的期望。

在节日期间,纳西族的传统饮食也别具一格。纳西族人会准备许多具有地方特色的美食,如“火烧羊肉”和“腊肉”,以及各种风味的小吃。特别是火烧羊肉,采用当地牧民养殖的羊肉,经过特殊的烹饪手法,味道鲜美,色香味俱全。这些美食不仅充满了地方特色,还象征着节日中的丰收与富足。

古代的火把节

火把节的历史可以追溯到明清时期,那个时候,纳西族人生活在大山深处,社会环境相对封闭。根据《纳西族志》中的记载,明代的火把节是一次规模庞大的庆典活动,村民们齐聚在一起,点燃火把,进行祭祀仪式,向祖先祈求丰收与平安。这一历史案例显示了火把节作为一种宗教仪式,具有深刻的象征意义,不仅仅是庆祝丰收的节日,更是纳西族人表达对天地、祖先以及自然力量敬畏的方式。

近现代的火把节

进入近现代,尤其是20世纪初期,随着社会变革与现代化进程的加快,纳西族的火把节也逐渐发展成了一个融合了现代与传统的节庆活动。例如在20世纪50年代,火把节曾一度成为纳西族文化展示的重要场合,各地的火把节在一定程度上吸引了大量的游客和学者前来观赏和研究。此时,火把节不仅仅局限于一个单纯的农事庆典,还成为了展示民族团结与文化传承的盛大场面。

现代传承与文化延续

如今,火把节已经不仅仅是一个地方性的节日,它逐渐走向全国乃至世界,成为了一个文化符号,象征着纳西族的传统文化和精神面貌。在现代的火把节庆典中,除了传统的祭祀仪式与民俗活动,还融入了丰富的文化交流与表演。例如,现代的火把节不仅有火把舞、歌舞表演,还有来自不同地区的民族艺术展示和互动。通过这些形式,火把节成为了一个重要的文化交流平台,促进了不同民族和文化之间的了解与融合。

与此同时,火把节也被纳入了许多学校和文化机构的教育内容中,年轻一代通过学习火把节的历史与传统,进一步增强了文化认同感和民族自豪感。火把节不仅仅是一个节庆,它更是一座连接过去与未来、传承与创新的文化桥梁。

起名大全

最近更新

- 2026年01月08日(农历冬月二十)提车有问题吗? 今日买新车能算好日子吗

- 2026年01月22日装修日子合黄道没? 今日装修动工好吗

- 2026年01月01日(农历冬月十三)结婚有问题吗? 办喜事行不行?

- 五行格局下的性格误区:张的真正性格,你猜对了么?

- 2025年12月18日(农历十月廿九)开业是否合时宜? 开业吉日宜忌

- 成姓取超凡脱俗的男宝宝名字,这些名字超有格调

- 2025年12月31日搬家合适吗 乔迁搬新房能行吗

- 跨越千年的万圣节:从古代习俗到现代狂欢

- 2026年01月24日安门合不合适? 安装大门合适吗?

- 2026年01月18日乔迁避凶了没? 入宅合适吗?

- 2026年01月17日(农历冬月廿九)乔迁行吗? 今天乔迁是好日子吗?

- 2026年01月29日订婚有没有问题? 今天订婚结婚合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气