如何在这个特别的日子传承传统文化

在每一个特殊的日子里,人们都会通过各式各样的活动来传承和弘扬传统文化。这些传统文化往往有着深厚的历史根基,既承载着古人的智慧,也记录了悠久的历史变迁。通过了解其起源、习俗和传承方式,我们能够更好地理解这些文化的价值与意义。

传统文化的起源——农耕与天文的交织

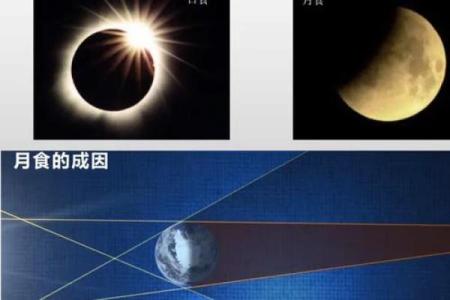

古代的农耕社会对节令的关注尤为重要,节令的变化不仅影响着农业生产,还与古人生活息息相关。例如,古人根据太阳的运行轨迹制定了24节气,这一节令系统既有农耕的指导作用,又与天文现象密切相关。每当特定的节气到来,农民们会依据这些节气的提示安排播种、收获等活动。这些节令背后的天文学知识,实际上是对自然规律的深刻理解,也影响了传统节日的设定。

比如,在春分时节,古人会进行祭祀活动,感谢自然的馈赠,并祈求一年的丰收。这种对天文和自然的崇敬,是传统文化中不可或缺的一部分,反映了人类与自然之间和谐相处的智慧。

传统习俗——饮食与活动的传承

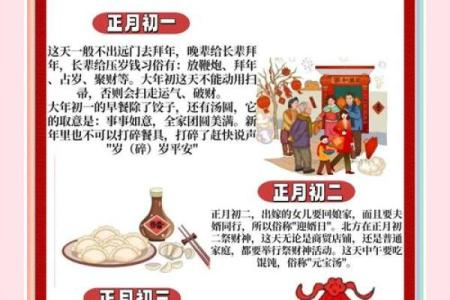

在传统节日中,饮食和活动是不可忽视的重要环节。每个节日都有独特的食物和庆祝方式,这些习俗不仅是节日的象征,也承载了文化的传承。例如,在中国传统的春节,人们会吃饺子、年糕等食品,寓意着团圆与富贵。每一道传统的菜肴,都是古人智慧的结晶,背后有着深厚的文化含义。

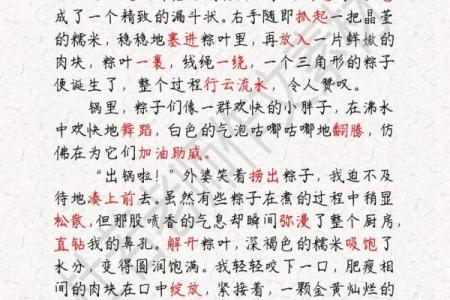

此外,节日期间的传统活动也具有重要的文化价值。比如端午节的赛龙舟和吃粽子,不仅仅是娱乐和饮食活动,它们还蕴含着古人对纪念屈原、驱邪祈安的深切情感。这些传统活动通过一代又一代的传承,成为了节日文化的灵魂部分。

历史案例:唐朝的中秋节与宋朝的清明节

唐朝时期的中秋节,最早被记载为一个庆祝丰收的节日,虽然当时的节日形式较为简单,但它体现了古人对月亮的崇敬以及对秋天丰收的庆祝。中秋节逐渐发展成为一个家庭团圆的节日,赏月和吃月饼成为了传承千年的习俗。唐代的诗人李白在《月下独酌》中写道:“举杯邀明月,对影成三人。”这不仅反映了古人对月亮的文化象征,更体现了中秋节的情感内涵。

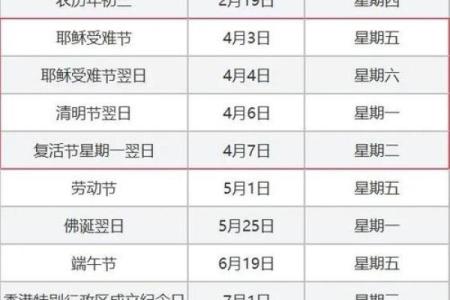

宋朝的清明节则源于古代祭祖活动,清明节在宋代得到了进一步的规范和发展。人们会在清明时节扫墓祭祖,纪念先人,并进行春游活动。宋代的清明节习俗和节令活动,不仅是对祖先的尊敬,也包含着人与自然、与社会的和谐关系。宋代诗人杜牧的《清明》便表达了人们对故人的怀念与祭奠的情感。

现代传承——数字化与文化再现

随着时代的变迁,传统节日的传承方式也发生了变化。在现代社会,许多传统节日通过互联网和数字化手段得到了新的生命。比如,随着网络的发展,人们通过社交媒体平台分享传统节日的庆祝活动,不仅仅局限于家庭聚会,还可以跨越地域和文化的限制,达到全球范围的文化交流。

此外,一些传统节日和习俗通过文化产业的推广,也进入了现代人的生活。例如,传统的节日食品被包装成现代化的产品,通过电商平台销售,传统文化因此得以传播到更广泛的群体中。而现代的节日活动也融入了更多年轻人喜爱的元素,如通过线上直播、短视频等方式,让更多人了解并参与其中。

通过这些现代化的手段,传统文化在保持其本质的同时,迎来了新的发展机遇,也让更多的人能够在现代生活中感受到传统文化的独特魅力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气