中秋节的文化内涵:如何通过月亮感悟人生

月亮自古以来便承载着丰富的文化象征意义,特别是在中秋节这一节日里,月亮不仅是家庭团圆的象征,也启发着人们对人生的深刻思考。通过月亮,人们常常感悟到生命的起伏、时间的流转与个人命运的无常。今天,让我们从中秋节的起源、传统习俗、典籍中的智慧以及现代传承中,探讨如何通过月亮来感悟人生。

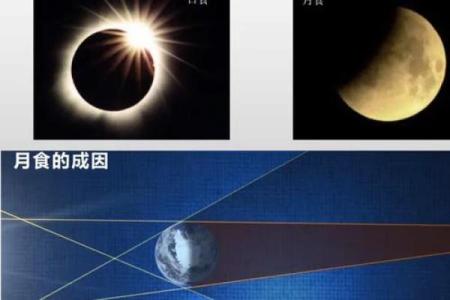

月亮的起源与农耕文化的联系

在农耕社会,月亮不仅是时间的标志,也是季节变化的重要指示器。古人通过观察月亮的盈亏变化来安排农业活动,月亮与人们的日常生活紧密相连。月亮的圆缺变换仿佛是人生的写照:有高潮的圆满,也有低谷的缺失。这种自然的循环让人们在感叹月亮变化无常的同时,也学会了接受人生中的不同阶段。正如月亮有时圆满,有时缺失,人的一生也并非一帆风顺。在这种自然节奏的影响下,古人将月亮视为“时运”的象征,寓意着人们要顺应天命,坦然面对人生的风雨。

中秋习俗中的饮食与活动

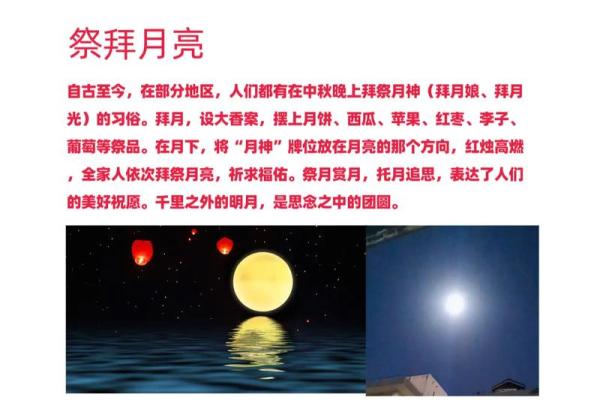

中秋节是一个与家人团圆的节日,月饼作为节日的传统食品,承载着浓厚的文化情感。月饼的圆形象征着团圆与和谐,这一习俗反映了人们对于家庭和睦、幸福生活的向往。而赏月则是中秋节不可或缺的一部分,无论是与亲朋好友一起在庭院中赏月,还是独自一人对月而思,月亮总是能够唤起人们内心深处的情感。赏月的过程,就像是对人生的反思,回望过去,展望未来。月亮在夜空中的亮丽与冷静,常常让人产生一种超越尘世的宁静与淡定,提醒我们在繁忙的生活中也要留出时间去沉淀和思考。

典籍中的智慧与历史案例

在《楚辞·九歌》一书中,屈原通过对月亮的描绘,抒发了自己内心的孤独与失落。“月明星稀,乌鹊南飞”,这一句诗不只是描绘了月夜的景象,也暗示着屈原在流放中的孤独感与对家国命运的思索。通过月亮,屈原感受到人事的无常与个人命运的沉浮,生死之间,月亮成为了他永恒的寄托。此种情感的表达,让人们在中秋之夜看到的,不仅是明亮的月光,还有内心的孤独与思考。

另一个历史案例是唐代诗人李白的《静夜思》。在这首诗中,李白通过月亮引发了对故乡的思念与离愁。李白望着明亮的月光,心中不禁生出万千思绪,思乡的情感如月光般清冷,却又温暖。李白的诗,展示了月亮对情感的深刻影响,无论是离愁还是乡愁,月亮都能成为情感的载体,促使人们反思个人与家国的关系、过去与未来的联系。

现代传承中的月亮与人生

在现代社会,月亮依旧作为中秋节的象征,提醒人们珍惜与家人团聚的时光。虽然社会变迁带来了生活方式的变化,但无论是通过现代的科技手段,如直播赏月,还是在传统的家庭聚会中,月亮依旧连接着人与人之间的情感与心灵的共鸣。在如今快节奏的生活中,月亮成为了人们自我反思和放松的媒介。通过每年的中秋赏月,现代人不仅重温传统文化,还在月光下重新审视自己的生活,思考自己在人生中的位置和追求的意义。

月亮,不仅是大自然中的一颗明亮星体,它承载了无数文化和情感,也为我们提供了深刻的人生启示。从农耕文化中的时运、到中秋节的团圆与思乡,再到古人的诗篇与现代人的传承,月亮始终如一面镜子,映照出我们每个人内心深处的情感与思绪。在这片月光下,我们学会了如何在生命的圆缺之间找到平衡,接受无常,珍惜当下。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气