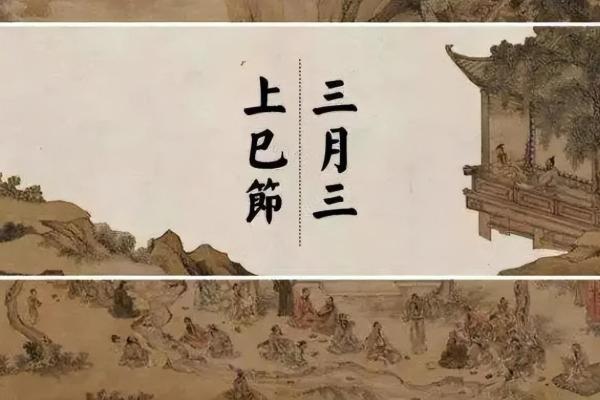

三月初三上巳节与农耕习俗的历史渊源

三月初三上巳节,作为中国传统节日之一,历史悠久且富有丰富的文化内涵。这一天与农耕文化和天文知识有着密切的关系,它不仅是季节变换的标志,还蕴含着对自然的敬畏与感恩。上巳节的起源,传统习俗,以及现代社会中的传承,都深刻地反映了这一节日的历史渊源。

上巳节的起源

上巳节的起源与农耕密切相关。在古代农耕社会中,人们对自然的变化高度敏感,尤其是与农业生产相关的天文现象。三月初三是春季的节气之一,标志着冬季的寒冷渐退,春暖花开,气候宜人,这一时期是农田管理的重要时节。根据《春秋左传》和《大元大一统志》的记载,古代的农民常常在这个时候举行祈福仪式,求得丰收。上巳节作为农事的开端,象征着春天的播种季节,农民会祭祀神灵,祈愿丰收。

在天文学上,三月初三与春分节气有着紧密的联系。春分是昼夜平分的时刻,气候温和,农作物也在此时开始生长。古代人通过观察天象,知道春分后的时节最适宜播种,因此在这一天举行上巳节,既是对大自然规律的认知,也是与农耕活动紧密结合的表现。

传统习俗的形成与演变

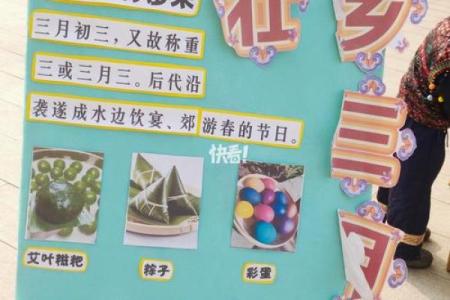

在传统习俗上,三月初三上巳节主要体现为饮食和活动的结合。古人认为这一天是“扫除邪气”的日子,俗称“除秽节”。人们会在这一天进行水上活动,以洗净身体,祈求安康。许多地方有踏青、游春的传统,尤其是在江南地区,人们常常在这一天到河边洗澡,洗去身上的“晦气”,以迎接新的春天。

此外,上巳节还有一个重要的传统活动——春游。春游起源于古人对自然的敬仰和与大自然亲近的习惯。这一天,人们不仅会到郊外踏青,还会举行歌舞、祭祀等活动,以表达人与自然的和谐共生。古籍如《礼记》中的“上巳之祭”便详细记载了这一习俗,强调祭祀活动的庄重与意义。

饮食方面,上巳节有吃“桃花饼”或“春饼”的传统。这些食品代表着春天的气息,寓意着生命的复苏和丰收的希望。此外,还有一些地方会制作带有春天特色的食物,如“绿豆糕”或“艾蒿粽”,这些食物不仅符合季节变化,还承载着人们对自然的感恩。

现代传承与变化

随着社会的进步与变迁,三月初三上巳节的传统习俗逐渐发生了一些变化,但其中蕴含的文化内涵依然被现代社会所传承。特别是在一些地方,传统的上巳节活动仍然保持着一定的影响力。例如,在一些传统的农村地区,人们依然保持着踏青、祭祀等习俗,以此来纪念这个充满农业气息的节日。

现代社会的上巳节活动更注重对文化的传承与弘扬。随着人们对传统节日的重视,许多地方开始组织上巳节庆典,举办各种文化活动,吸引年轻人参与。在这些活动中,不仅有传统的祭祀仪式,还结合现代元素,加入了歌舞表演、民俗展示等内容,使得这个节日更加具有时代感。

此外,现代人也通过各种方式继承和创新传统饮食,如制作更加符合现代口味的桃花饼或春饼。虽然形式有所不同,但其背后的文化精神依旧保持着。现代社会通过媒体和互联网的普及,使得更多人能够了解这一传统节日,并积极参与其中,成为文化传承的重要力量。

通过历史和现代的对比,我们可以看到,三月初三上巳节不仅是一个富有农耕文化背景的节日,还蕴含着人们对自然的敬畏与感恩。在历史的长河中,这一节日的习俗与活动不断演变,但其所传达的文化意义依旧鲜明,成为了现代社会珍贵的文化遗产。

起名大全

最近更新

- 2025年12月07日提车合不合适? 今日买新车好吗

- 李兰迪婚姻命运密码:她的八字中藏着哪些无法忽视的玄机?

- 2025年11月14日(农历九月廿五)开业是上上吉时吗? 今日开业能算好日子吗

- 雷字取名男孩:结合五行的高分吉祥名字方案

- 2025年12月13日乔迁是好日子吗? 今日乔迁入宅是好日子吗?

- 天地合一:蒙古族节日中的天文信仰与农耕关联

- 2025年12月22日装修是好日子吗? 今日装修动工能算好日子吗

- 云字男孩取名寓意:从历史典故看字义传承

- 2025年11月13日(农历九月廿四)是否为开业黄道吉日 今日开张好吗

- 泉字男孩取名终极指南:属性、寓意、搭配的完美统一

- 五一劳动节的历史渊源与工人阶级的觉醒

- 2025年12月24日(农历冬月初五)这日子安门算黄道吉日不? 装大门是否合适宜?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气