冬至来临,如何根据节气调整饮食养生

冬至作为二十四节气中的一个重要节点,不仅标志着寒冷的开始,也在饮食与养生中占据了举足轻重的地位。从古至今,人们根据这个节气调整饮食,以顺应自然变化,调和体内的阴阳。通过了解冬至的历史背景和传统习俗,我们可以更好地理解这一节气对我们的生活影响。

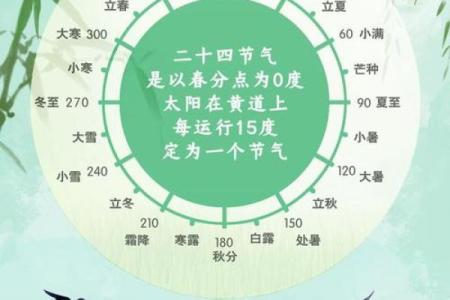

农耕与天文:冬至的起源

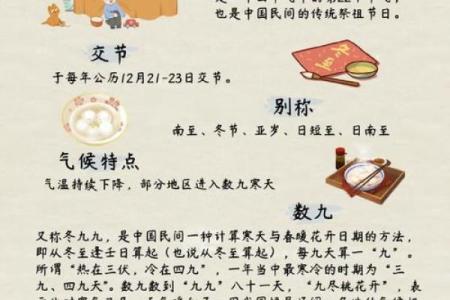

冬至的形成与农耕文化密切相关。在古代,农民依靠天文现象来指导农业生产。冬至是太阳直射地球的南回归线时,北半球白昼最短、夜晚最长的一天,这一天的到来象征着阳气开始回升,阴气达到极点。因此,冬至成为农民制定冬季农业活动的重要时点。在古代中国,冬至也是祭祀祖先的重要时刻,人们通过祭祀活动来祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

从天文的角度来看,冬至的到来意味着“阳生”。阳气的复苏给人体带来新的生机,因此冬至被视为调整身体机能的好时机。此时,天气寒冷,人体的阳气逐渐收敛,容易出现寒冷侵袭的现象,调整饮食与生活习惯尤为重要。

传统习俗:饮食与活动的调节

冬至的传统习俗十分丰富,其中饮食的变化尤为引人注目。古人认为,冬至是阴气最盛的时候,因此此时要注重“养阳”,通过食物补充阳气,以防寒冷入侵。传统的冬至食物因地区不同而有所差异,但一些共同的习惯却在各地流传。例如,北方人常常吃饺子,因为饺子形状像耳朵,寓意驱除寒气,保身体健康。而南方则以汤圆为主,象征团圆与温暖,寓意家庭幸福和身体健康。

此外,冬至的节气与“补冬”有着紧密的联系。此时,人体阳气不足,寒气逼人,因此需要进补来增强体质。民间有着“冬至补一补,来年打虎虎”这样的说法,说明了冬至养生的长远意义。

典籍中的养生智慧

《黄帝内经》作为中国古代医学的瑰宝,提到冬季养生时强调“冬养藏”,即在冬季应避免过度耗散阳气,而应注重“藏气养阴”。《黄帝内经》指出,冬季是身体阴气最旺盛的时节,阳气则开始藏伏,故而要遵循自然规律,调整饮食和生活作息。建议多吃温补食物,如羊肉、牛肉、红枣等,避免食用过于寒凉的食物。

《本草纲目》也对冬季养生有深入的讨论。书中提到,冬季养生应注重温补和滋阴润燥,尤其在气候寒冷时,可以适当食用一些具有温热性质的食物,如桂圆、枸杞、姜等,这些食物能够有效抵御寒气,增强人体的免疫力。

结合现代生活的养生实践

到了现代,随着生活方式的变化,冬至的养生方法也得到了传承和创新。如今,许多人在冬至时节,依然坚持通过合理的饮食调节来适应季节变化。例如,冬至时节的“补冬”已经不仅仅局限于传统的食物,现代人也注重使用一些滋补品,如人参、虫草等,来帮助增强体质。

此外,现代人对冬至养生的认识更趋科学化。除了食补外,适度的运动、保持良好的作息也成为了养生的重要一环。很多养生专家提倡,在冬季进行适度的晨跑或者太极拳练习,不仅有助于提升阳气,还能增强身体的耐寒能力。而合理的作息则能帮助保持体内阳气的平衡,避免因长期受寒而导致的健康问题。

通过对冬至的历史背景、传统习俗和现代传承的了解,我们不难发现,冬至的饮食养生不仅是对古代智慧的传承,更是与现代健康理念的结合。无论是在古代还是现代,合理调整饮食、活动和生活习惯,始终是适应冬季寒冷、保持身体健康的重要策略。

起名大全

最近更新

- 2026年03月21日(农历二月初三)安门能算好日子吗? 装大门能算好日子吗

- 2026年03月20日(农历二月初二)安门日子合黄道没? 今日装大门有问题吗?

- 2026年03月29日(农历二月十一)订婚避凶了没? 订婚适合吗?

- 元旦节气的天文变迁与节日庆祝的联系

- 廉姓潇洒自在的女宝宝名字,怎么取才好听又大气?

- 冬至节气养生秘籍,如何迎接寒冷季节的温暖滋补

- 男孩用国字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 五行格局揭秘:金元素缺乏者如何锻造坚韧性格?

- 白百何与陈羽凡的八字命理:改变命运的关键在于这些玄机

- 莉字女孩取名寓意:从历史典故看字义传承

- 2026年03月14日乔迁可不可以? 入新宅有没有问题?

- 如何改变命运?五官五行格局,揭秘性格误区

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气