冬至节气养生秘籍,如何迎接寒冷季节的温暖滋补

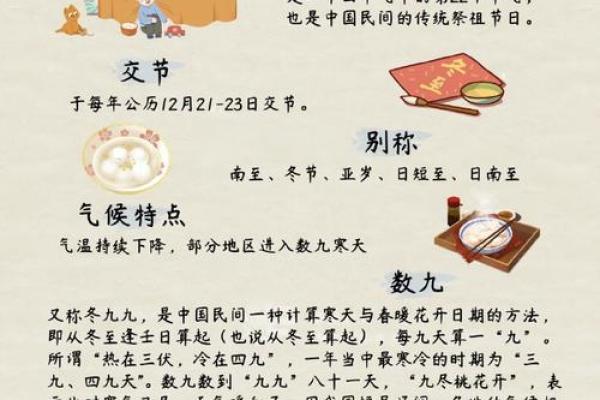

冬至是二十四节气中的一个重要节点,标志着寒冷季节的正式到来。从古至今,人们在这一节气进行一些特别的活动和食物选择,以迎接冬季的寒冷,维持身体健康。根据中国传统文化,冬至不仅是天文现象的转折点,也深深影响了人们的生活方式和养生理念。

冬至的起源:农耕与天文的结合

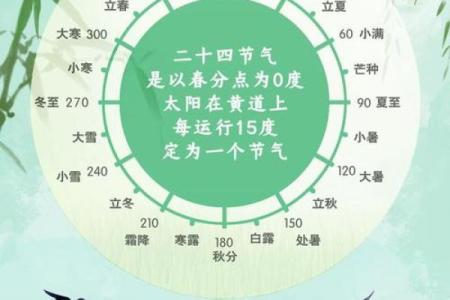

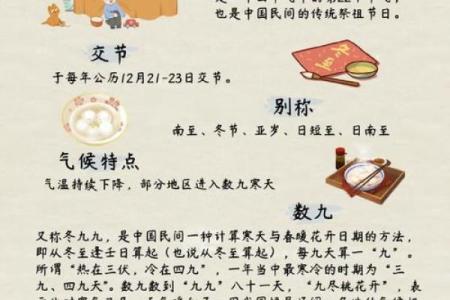

冬至节气的由来,与中国的农耕文明密切相关。冬至是太阳直射南回归线的一天,这一天白昼最短,黑夜最长。对于古代农民来说,冬至是个标志性的时刻,它意味着寒冷天气的开始,也是农事活动的休息期。因此,冬至在古人眼中,既是天文现象的一个周期,也象征着一年一度的大自然规律。

天文上的冬至标志着阳气的“再生”。这时,太阳的位置最远,但从冬至之后,阳气开始回升,白天逐渐变长,这一变化被古人认为是阳气回升的开始。根据这一理念,冬至成为了调整身体、滋补阳气的一个时机。中医理论中,冬季是养藏的季节,讲究的是“藏阳”,通过合理的饮食和活动,保持身体的温暖和活力。

传统习俗:饮食与活动的双重滋养

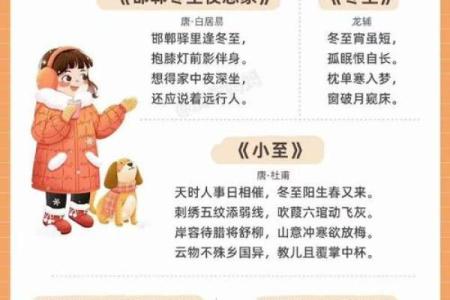

每逢冬至,传统习俗中的饮食成为养生的关键。根据《黄帝内经》中的记载,“冬至大补”,古人认为在冬至时节食补最为重要。此时,饮食上应以滋阴补阳、温补为主,常见的食材有羊肉、鸡肉、红枣、桂圆等。尤其是羊肉,被认为具有很好的温补作用,能够驱寒保暖。此外,冬至前后也是吃汤圆的时节,汤圆的圆形象征着团圆和圆满,寄托了人们对家庭和睦、生活顺遂的美好愿望。

除了饮食,冬至时节的活动也至关重要。在许多地方,人们会举行祭天、祭祖等仪式,祈求来年的安康。此外,还有一些地方的习俗是冬至日早晨吃饺子,表示驱寒避邪,迎接新的一年。

历史案例:两种传统的传承

第一个历史案例来自《礼记》中的“冬至祭天”的记载,冬至作为最重要的祭祀节日之一,古人会举行盛大的祭天活动,感谢天帝的庇佑,同时祈求来年五谷丰登、百事顺利。祭天活动不仅是对自然的敬畏,也是对家族与社会的团结与祈愿。

第二个案例是明清时期的冬至节庆。明清时期,冬至节已成为全国范围内的重要节日之一,民间流传着冬至吃饺子、祭祖等风俗,家家户户都会准备丰盛的菜肴和食物,寓意着新一年的繁荣与温暖。这一传统沿袭至今,冬至食饺子的习惯在许多地方依然盛行。

科技与传统的融合

进入现代,冬至的传统习俗逐渐与现代科技相结合。随着生活水平的提高,人们对健康的重视也日益增强,冬至的养生理念也在逐步普及。现代社会中,许多养生中心和健康食疗机构,会结合冬至节气的特点,推出针对性的温补养生套餐,帮助人们通过科学的方式调节身体,防止季节变化带来的身体不适。

例如,现代的“冬至养生汤”逐渐成为都市白领的健康选择,加入了更多符合现代营养学的食材,如枸杞、当归、黄芪等中药材,不仅仅是为了取暖和滋补阳气,更注重调节现代人容易出现的亚健康状态。此外,现代运动习惯也与冬季的养生结合,通过低强度的室内运动,如瑜伽、太极等,帮助调节体内的气血,增加身体的适应力。

冬至节气不仅仅是自然界的转折点,它更是传统文化与现代生活的交汇点。在这个寒冷的季节里,养生的理念通过食物、活动、科技等多重方式得以延续,帮助我们度过一个健康而充实的冬天。

起名大全

最近更新

- 2026年03月07日(农历正月十九)提车是上上吉时吗? 今日买新车好吗

- 李钰命理揭秘:如何改变你的命运密码,走出命运误区

- 潘姓女孩潇洒自在的名字,有哪些寓意深远的?

- 反而有解?八字如何帮助你改变婚姻的命运走势

- 解密盂兰盆节天文背后的秘密与意义

- 霏字五行属什么?适合女孩的霏字取名组合推荐

- 2026年03月02日搬家是良辰吉时吗? 今天搬家入宅怎么样?

- 误入命运误区?命理约言教你如何拨开迷雾

- 2026年02月26日(农历正月初十)领证是否是黄道吉日 今日登记领证好吗

- 解析萦字五行属什么?女孩取名的最佳用字搭配

- 命运密码解锁:你可能误解了命理金口诀中的关键

- 薄命命理中的命运密码,如何突破命运的束缚

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气