今日立夏:感受传统养生智慧,迎接夏日气息

立夏是二十四节气中的第七个节气,标志着春天的结束和夏天的到来。随着气温逐渐升高,日照时间变长,立夏不仅是自然界气候变化的重要节点,也在中国传统文化中扮演着举足轻重的角色。它不仅涉及农耕活动的调度,还与人们的生活习惯密切相关,尤其在养生和饮食方面有着深厚的智慧。

立夏的天文与农耕起源

立夏的起源与天文和农耕密切相关。天文上,立夏通常发生在每年5月5日左右,是太阳到达黄经45度时的标志。此时,白昼渐长,气温逐步升高,天地间充满了生机。这一节气的出现预示着万物生长繁荣,尤其是对农业生产至关重要。古人根据天文现象确定立夏,并将其作为农耕的指导之一。根据《周礼·夏官》记载,古代的农民在立夏时节会进行“夏耕”,以保证水稻、麦类等作物的生长。

立夏时节,天气渐热,农田里即将迎来灌溉、施肥的关键期。因此,古代农耕社会的人们根据立夏来安排种植时间,确保作物能够在合适的时令下茁壮成长。除了农耕,立夏还提醒人们进行生活习惯的调整,适应夏季的变化,注重保健与养生。

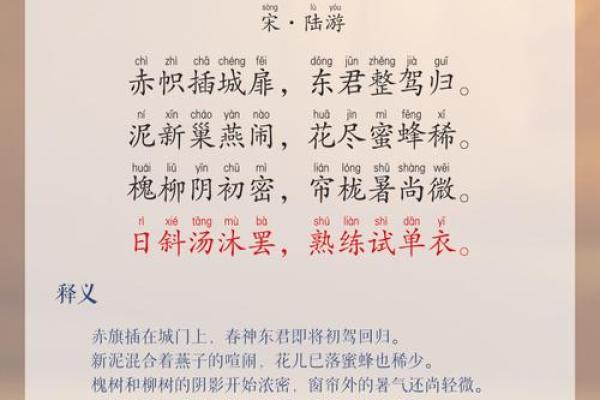

传统习俗与饮食文化

立夏不仅是农耕的节气,也蕴含着丰富的民间习俗。古代人们通过特定的饮食和活动来迎接夏季的到来,寓意着驱邪保健康。立夏时,传统习俗中最为人知的就是吃“立夏蛋”。这个传统来源于《礼记·月令》,据说吃立夏蛋可以防病强身,帮助人们度过酷暑。蛋是夏季饮食中的重要组成部分,富含蛋白质,具有滋补作用,有助于人体在夏季保持充沛的能量。

此外,立夏的饮食也注重“清热解暑”。在古代,夏季气温高,湿气重,容易导致体内热气上升。因此,立夏时节的饮食强调清热降温。常见的立夏食物包括绿豆汤、凉拌菜等,这些食物不仅能帮助清理体内热气,还能增加水分摄入,防止中暑。

历史案例:汉代的养生之道

在中国古代,立夏作为重要的节气之一,受到了许多皇帝和士人的关注。汉代的《黄帝内经》是我国传统养生学的经典之作,其中有很多关于立夏养生的智慧。书中提到,夏季是“火旺”之时,人体的阳气也最为旺盛。古人认为,此时需要保持心情愉快,避免过度劳累和过度用脑,以免引发热气上升,引起身体不适。

《黄帝内经》还指出,夏季应该多食清凉解暑的食物,减少油腻和辛辣的食物,以达到平衡体内阴阳的目的。通过这些古代智慧,人们在立夏时节能够合理调节生活节奏和饮食习惯,保持健康的体魄。

节气文化的延续

在今天,随着社会的快速发展,立夏这一传统节气的意义并没有消失,反而在现代社会中焕发出新的生命力。如今,许多城市中仍然会举行立夏的传统庆祝活动,尤其是一些农村地区,人们会在立夏当天举行祭祀活动,祈求丰收和安康。同时,现代人也越来越重视通过立夏这一时节调整自己的生活方式,提升养生意识。

比如,近年来,一些健康养生理念开始重新强调立夏的重要性。很多人通过食疗、健身和静心等方式,来应对夏季的高温和湿气。无论是通过绿豆汤、粽子等传统食物,还是通过户外运动和太极等方式,现代人也在继承和发扬立夏的养生文化。

通过这些历史传统与现代传承相结合的方式,立夏不仅仅是一个气候的变化,更是一个充满智慧的节气,它帮助人们更好地调整生活方式,迎接夏日的挑战。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气