九月节日的天文节气变化与农事规划

九月的到来意味着季节的交替与农事的变换,在这段时间里,不仅天文节气发生变化,农业活动也逐渐进入了不同的阶段。九月的节日、天文变化以及农事安排,是古代人们根据天象和农业生产的需求逐步形成的,具有深厚的文化底蕴。

秋分与农耕的关系

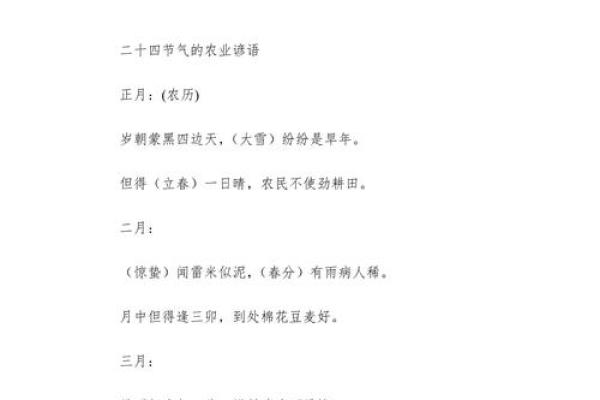

秋分,是九月节气中的重要时刻,标志着白昼和黑夜的平分,也意味着秋季的正式开始。这个节气通常出现在9月23日或24日,这时太阳直射赤道,昼夜等长。对于古人来说,秋分是观察天象的重要节点,也为农耕活动提供了精准的时间指导。

在古代的农耕社会中,秋分的到来意味着秋收的开始。在这个时节,稻谷、玉米等农作物进入了收获的高峰期,农民们需要根据天文的变化进行田间作业。秋分之后,白昼逐渐缩短,气温逐步降低,是播种冬季作物的最佳时机。此时的农事安排要求农民合理规划播种与收割的节奏,以确保冬季粮食的充足储备。

秋分不仅仅是一个天文节气,它还与中国传统的“二十四节气”密切相关。这一节气的到来,往往伴随着一些传统的活动,如祭祀土地神和祖先,以祈求来年农事顺利和五谷丰登。古人相信,天时、地利与人和是农业成功的关键,秋分正是检验一年辛勤劳动成果的时刻。

中秋节与月亮的传说

中秋节,作为九月的传统节日之一,与天文现象密切相关。它的庆祝活动通常发生在农历八月十五,但由于其与九月的节气紧密相连,往往也成为九月节日文化的重要组成部分。中秋节的核心元素之一便是赏月,象征着团圆与丰收。

中秋节的起源可追溯到古代的月亮祭祀活动。古人将月亮视为丰收的象征,认为月圆之时,天地和谐,万物昌盛。因此,中秋节的庆祝活动中,赏月、吃月饼等习俗也带有浓厚的农耕色彩。月饼作为中秋的传统食品,象征着团圆和富贵,而月亮则被赋予了象征家庭和谐与丰收的深厚意义。

在古代文人眼中,中秋节的月亮不仅仅是天象现象,它还承载着丰富的文化象征。唐代诗人李白在其《静夜思》中,便将月亮与故乡的思念联系在一起。通过月亮的变换,古人表达了对家园的深情与对自然的敬畏,月亮成为了人们心中永远的象征。

现代的节气传承与农业科技

进入现代,九月节日的传统庆祝活动仍在广泛流传,然而随着科技的进步,农业生产的模式也发生了变化。现代的农民已经不再完全依赖天文节气来安排农事,而是通过先进的农业技术和气象预测系统来合理规划作物的种植与收获。

然而,即便如此,节气与节日的文化内涵仍然深深影响着人们的生活。比如,随着科技的发展,许多农民依然会在秋分时节进行一些传统活动,如祭祀土地神,感恩自然的恩赐。同时,现代中秋节的庆祝活动也依然保留着赏月、吃月饼等传统习俗,成为了人们传承文化、感悟家国情怀的重要时刻。

在现代社会中,随着都市化进程的推进,传统节日的庆祝逐渐融入了更多的现代元素。比如,家庭聚会、旅游等方式成为了中秋节新的庆祝方式。同时,现代农业也借助科技手段优化了作物的生产周期和收成,使得农业与节气的结合更加精确而高效。

古老的天文节气和农事安排,经过历史的洗礼,在现代社会依然发挥着重要的作用。无论是中秋节的团圆、月亮的象征,还是秋分的农耕指导,都提醒着我们,人与自然的关系依旧是我们文化的重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 滕姓女孩取豁达大度的名字,有什么别出心裁的?

- 2026年01月02日(农历冬月十四)安门合适吗 今日安装大门算不算好日子?

- 女孩名字用蕊字的五行解析与寓意美好度分析

- 2025年12月16日(农历十月廿七)乔迁适合吗? 乔迁入住算好日子?

- 彩字取名女孩:结合五行的吉祥名字搭配方案

- 壮族传统节日是如何借助节令与农耕实现养生调节的

- 传统节日挂灯笼,品味文化的光辉与温情

- 男孩用铭字取名:五行属性与寓意的终极适配指南

- 2026年01月01日安门合适吗 今天安装入户门怎么样?

- 卓字五行属性与男孩取名的寓意匹配技巧

- 互联网五行格局揭秘:性格解析如何影响你的职场运势

- 2025年12月31日安门是良辰吉时吗? 今日安门好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气