立春的诗歌与农耕生活的细腻描绘

立春是二十四节气中的第一个节气,标志着春天的到来。在古代,立春不仅是农耕社会的重要时间节点,还在文学与民俗中得到了细腻的描绘。每到这个时节,农民便开始忙碌于春耕,诗人也常常通过诗歌表现这一季节的生机与希望。

立春的天文与农耕起源

立春作为二十四节气的开始,其天文意义在于太阳到达黄经315度,意味着冬季的结束和春季的开始。在农耕文化中,春天是播种和耕作的季节,因此立春对于农业生产至关重要。古代中国的农业社会极为重视立春,认为这一节气的到来预示着一年的播种即将开始。人们相信,立春时节阳气升腾,万物复苏,是播种的最佳时机。

例如,《周礼》记载了古人如何通过天文与季节的变化来安排农业活动,立春的到来成为了农耕社会全年农事的起点。农民通过观察天象与季节变化来调整播种计划,以期获得丰收。在古代,立春还是祭祀的重要时刻,农民会举行祭天仪式,祈求上天保佑一年的好收成。

传统习俗:饮食与活动

立春在传统民俗中有着丰富的活动与饮食习惯,体现了人们对自然变化的尊重和对丰收的期许。立春时节,最为人们熟知的活动之一是“打春牛”。这一习俗起源于古代,农民通过在田间打春牛来象征耕种的开始,同时也希望借此祈求丰收。在一些地方,农民还会举行“春牛”舞,表达对春天的热情和对未来的美好期待。

在饮食方面,立春有许多地方特色的食品。例如,“春饼”和“春卷”便是在这一时节尤为常见。吃春饼不仅是对春天的欢迎,也有着“春暖花开”的象征意义。而“立春蛋”则是一种古老的习俗,指的是在立春这一天吃一个刚刚孵化出来的蛋,寓意着新一年的生机与希望。

历史案例:两则典籍的体现

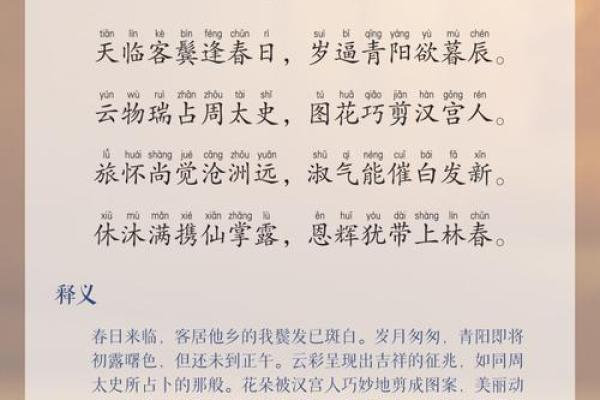

在古代典籍中,立春的意义和农耕文化的关系得到了广泛的关注。《诗经》中的《周南·关雎》便描绘了古代农耕社会与季节变换的密切联系。诗中提到的“关关雎鸠,在河之洲”被解读为春天到来,万物复苏的象征,表达了人们对春季的期待与对自然规律的敬畏。

另一个历史案例来自《礼记》中的《月令》。该书详细记载了每个月的农事活动和节气的变化,尤其强调了立春时节的重要性。《月令》中提到“正月立春,民皆言春”,说明立春不仅是农事的开始,也是人们心理上的新年起点,具有重要的社会与文化意义。

节气与生活的融合

尽管社会发生了巨大的变化,立春的文化意义仍在现代得到了很好的传承。如今,许多地方仍然保留着立春吃春饼、舞春牛等传统习俗。而在一些农村地区,立春时节的春耕活动仍然是农民最重要的节令之一。现代社会虽然已不再完全依赖农耕,但人们依然通过参与这些传统活动,感受到与自然节令的深刻联系。

此外,现代的立春也逐渐融入了城市生活。例如,许多城市的公园和社区会组织春游活动,邀请市民一起感受春天的气息,体验与自然的亲密接触。这种活动不仅是对立春节令的延续,也是对人类与自然和谐共生的现代诠释。

通过立春这一节气的历史传承与现代生活的结合,农耕社会的智慧与文化得到了新的诠释。在这一节气的背后,隐藏的是对大自然变化的敬畏与对未来的期盼。无论是古代的农耕人民,还是现代的城市居民,立春的到来依然给人们带来了无尽的希望和生机。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气