春天的星空:三月天文节令与宇宙奥秘

随着三月的到来,北半球的春天悄然展开。在这片渐暖的天空下,星辰也逐渐显现出它们的光辉。在古代,人们通过观察这些星空现象与天文变化,形成了独特的农耕节令与民间习俗。三月,作为春季的第三个月,既是大自然复苏的象征,也是宇宙与天文现象的交织点。

三月节令的起源:农耕与天文的交织

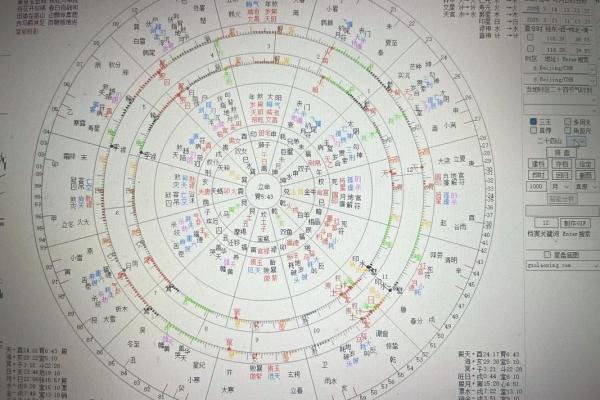

三月天文节令的起源,可以追溯到古代农耕社会。自古人类就依赖天文现象来指导农业生产,三月正是春耕的开始。二十四节气中的“惊蛰”和“春分”,便是在这个时期,意味着天气回暖,万物复苏。此时,天上的星空也经历了明显的变化,猎户座逐渐西沉,春季星座如大熊座、狮子座等开始显现。这一现象的出现,不仅是天文学上的自然规律,也与农耕周期密切相关。

农耕社会中,人们通过观察天象确定播种的最佳时机。三月的天文现象,如春分时节昼夜平分,意味着农田应开始翻耕、播种。这种天文和农耕的关系深入人心,逐渐成为人们生活中不可忽视的一部分。

传统习俗:饮食与活动的结合

三月天文节令在传统习俗中的体现,不仅仅局限于农耕,更多地还体现在日常生活中。首先是三月的饮食文化,尤其是在中国,三月节令时有清明果、春饼等传统美食。春饼象征着农耕的丰收,清明果则寄托着对先祖的敬意,这些食物的制作和食用,往往伴随着对天文节令变化的感知。

与此同时,三月的节令也伴随着许多传统的庆祝活动。例如,在我国的某些地区,春天的到来意味着踏青、放风筝等户外活动。这些活动与天文现象紧密相关,尤其是在春分时节,古人便会举行祭祀、祈福等仪式,感谢自然神灵赐予的丰收。这些习俗的传承,已经成为文化中的一部分,它们不仅是对天文变化的反映,也表现了人们对自然规律的敬畏。

历史案例:古人如何理解天象

在中国历史上,春季的天文现象一直受到重视。春分节令期间,许多朝代的皇帝都会亲自举行祭天仪式,感谢天地的滋养与保佑。最具代表性的历史案例便是《周礼》中提到的“春分祭天”仪式。古人通过这些仪式,不仅表示对天文现象的理解与尊重,还表达了对农业丰收的期盼。春分之际,天文现象对农业的指导意义尤其突出,天文知识在当时社会中的应用非常广泛。

再来看西方的古代天文学。在古希腊时期,天文学家们对春分现象有着深刻的认识。亚里士多德的《天体论》中曾提到春分时节,日照与夜晚的平衡,为古代农业社会的生产活动提供了重要依据。春季的星空、太阳的变化,成为了古人理解世界和安排生活的重要工具。

星空与文化的结合

到了现代,虽然科技的发展使得我们不再依赖星空来指导农耕,但春季天文节令依然被许多人所关注。在现代社会,春天的星空不仅是天文学爱好者的研究对象,也成为了现代人们体验自然、放松身心的途径。许多天文爱好者会选择在春分时节组织星空观测活动,借此时机了解宇宙的奥秘。随着现代科技的进步,天文望远镜与天文应用软件的普及,使得更多人可以轻松地观察到春季星空的美丽。

不仅如此,现代的传统节令庆祝活动依然保留着许多古老的习俗。例如,在春分时节,很多地方依然举行放风筝活动,寓意着放飞希望与愿望。这些活动将传统天文节令的文化传递给了年轻一代,使得天文与农耕的古老智慧得以传承与发扬光大。

起名大全

最近更新

- 2025年10月8日几点堵塞洞穴最合适 堵塞洞穴吉时查询

- 2025年10月8日几时拜神祈福最好 拜神祈福吉时查询

- 2025年10月8日几点办喜酒最合适 办喜酒几点几分是吉时

- 2025年10月8日几点办婚事最好 办婚事几点是吉时

- 2025年10月8日几时乘游轮旅行最好 乘游轮旅行几点几分是吉时

- 2025年10月8日几点割蜜采收最好 割蜜采收几点是吉时

- 2025年10月8日修剪指甲在几点最合适 修剪指甲的吉时是几点几分

- 2025年10月8日几时观音求子最好 观音求子几点是吉时

- 2025年10月8日几点坐船最合适 坐船吉时查询

- 2025年10月8日几时装修开工最好 装修开工几点几分是吉时

- 2025年10月8日几点制作橱柜最好 制作橱柜吉时查询

- 2025年10月8日几点土地爷祭拜最好 土地爷祭拜几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气