农耕文化中的特殊日子与习俗传承

农耕文化自古以来便与天文现象紧密相连,古人根据日月星辰的变化安排农事活动,形成了许多与天文、季节变化相结合的特殊日子和习俗。这些习俗不仅为农业生产提供了指导,也承载了深厚的文化意义。特别是在农耕社会中,许多节令的形成与天象密切相关,逐渐演化成一系列丰富多彩的传统习俗,代代相传。

立春:农耕与天文的契约

立春作为二十四节气中的第一个节气,是农耕文化中重要的时间节点。立春的起源与天文密切相关,古人根据太阳黄经的变化,将一年分为二十四个节气,立春便是春季的开始。每年阳历2月4日至5日之间,太阳到达黄经315度,标志着春天的正式到来。此时,农民会根据气候变化开始准备春耕,播种一年的希望。

在传统习俗方面,立春常常伴随有“迎春”的活动。例如,立春这一天,许多地方会举行“打春牛”的习俗,象征着祈求一年的丰收。在这一天,农民会用木牛代替真实的牛进行仪式,象征着新的一年农业的顺利开始。立春当天,家家户户也会吃春饼、春卷等寓意着“春满人间”的美食,象征着新的生命力和希望。

这一习俗可以追溯到《周礼》中的“春祭”,通过仪式传递了古人对于自然规律的敬畏与感恩,同时也体现了农耕社会对于天时的敏感与重视。

秋分:祭天与丰收的象征

秋分是农耕文化中的另一个重要节令,标志着秋季的一半已过,天气逐渐变凉,白昼与黑夜几乎等长。与立春相似,秋分的日期也是由天文学决定的,秋分这一天太阳直射赤道,昼夜平衡,标志着夏季的结束,秋季的开始。

在这个节令中,祭天的传统习俗尤为突出。古代人认为秋分是天与人之间平衡的时刻,因此会举行祭天的仪式,祈求天赐丰收。这一仪式通常在帝王和百姓的祭坛上举行,敬奉五谷、牲畜等祭品,表示对自然的感恩和对来年丰收的期许。

秋分的传统习俗还包括“吃秋菜”这一饮食活动。秋季是蔬菜、果实丰收的时节,人们会在这一节令时享用新鲜的秋季蔬菜,如秋葱、萝卜等,这些食物不仅富含营养,也象征着秋天的丰收和农田的滋养。此外,一些地区还会举行秋游活动,寓意着庆祝大自然的恩赐,并享受丰收的成果。

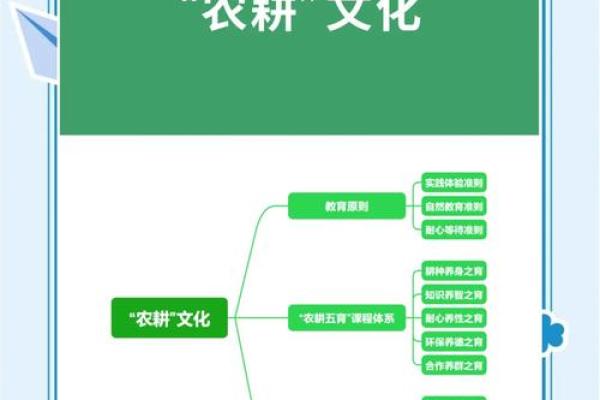

农耕节令的延续与创新

进入现代,农耕文化中的节令与习俗并未随着时代的发展而消失,反而在新的社会背景下得到了更广泛的传承和创新。如今,许多传统节日仍在城乡地区得到重视,而随着科技进步和社会变迁,许多习俗也在现代生活中找到了新的表达方式。

以春节为例,尽管现代社会的农业生产方式已发生巨大变化,但春节这一传统节日仍然是农耕文化中最具代表性的节令之一。在现代社会,春节不仅仅是农业生产的一个节点,更是团聚和庆祝的时刻。人们通过祭祖、团圆饭等方式,传承着对家庭、对自然、对历史的敬仰。农历春节期间的年货市场、传统食品的制作与分享等,仍然保留着深厚的农业文化底蕴。

与此同时,许多城市也通过举办农耕文化主题的活动,唤起人们对农业和自然的关注。例如,某些地区在立春时节举办的“春耕祭祀”活动,既有传统的民俗元素,也融入了现代的文化创意。通过讲解节令的天文背景、展示农业生产的变化,现代人也能更好地理解农耕文化与自然规律之间的紧密联系。

这些现代传承不仅让人们更深刻地感受到农耕文化的内涵,还让传统习俗在快速发展的社会中得到了新的生命。

起名大全

最近更新

- 2025年10月8日几点堵塞洞穴最合适 堵塞洞穴吉时查询

- 2025年10月8日几时拜神祈福最好 拜神祈福吉时查询

- 2025年10月8日几点办喜酒最合适 办喜酒几点几分是吉时

- 2025年10月8日几点办婚事最好 办婚事几点是吉时

- 2025年10月8日几时乘游轮旅行最好 乘游轮旅行几点几分是吉时

- 2025年10月8日几点割蜜采收最好 割蜜采收几点是吉时

- 2025年10月8日修剪指甲在几点最合适 修剪指甲的吉时是几点几分

- 2025年10月8日几时观音求子最好 观音求子几点是吉时

- 2025年10月8日几点坐船最合适 坐船吉时查询

- 2025年10月8日几时装修开工最好 装修开工几点几分是吉时

- 2025年10月8日几点制作橱柜最好 制作橱柜吉时查询

- 2025年10月8日几点土地爷祭拜最好 土地爷祭拜几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气