立冬:农耕文化中的冬季节令与养生之道

立冬作为农耕文化中的一个重要节令,不仅标志着季节的交替,也承载了丰富的养生智慧和天文农耕的指导意义。这个节令的起源和习俗,不仅仅与自然节气密切相关,还在传承中融入了健康保养的智慧,深刻影响着人们的日常生活。

起源与背景

立冬的起源可以追溯到农耕文明的形成。中国古代的天文历法体系中,冬季的来临是通过太阳的黄经变化来确定的,而立冬正是太阳到达240度时的节气标志。在古代农耕社会,立冬是重要的气象节点,这一时节意味着农作物的生长进入冬季休眠期,农田也开始进行冬季管理。与此同时,天文上的立冬也象征着自然界阴气渐盛、阳气渐弱,农民根据这个节气来调节农事活动,准备迎接寒冬的到来。

传统习俗与饮食

在中国传统文化中,立冬是重要的节令之一,且与养生紧密相关。冬季是“藏”的季节,中医认为这个时节适合“闭藏”,即养精蓄锐。在饮食上,传统上有吃“冬至饺子”或“冬补”的习俗,这些食物不仅代表着冬季食补,还象征着家人团聚和对寒冷季节的应对。此外,南方地区有在立冬日食用“冬笋”的习惯,这种食物被认为能补充体力,并且有助于温暖身体,增加抗寒能力。立冬期间,强调饮食要保持温补、养阳的特点,因此羊肉、牛肉、鸽子肉等温性食材常被用于炖汤,帮助增加体内阳气,抵御寒冷。

宋代立冬习俗

宋代时期,立冬节气已经成为一项重要的农事和民间习惯,特别是在北方地区。那时,农民在立冬当天不仅会停止田间耕作,开始修整农具,还会进行立冬的“祭天仪式”。这些习俗传达了对自然力量的敬畏和对寒冬的准备。与此同时,民间传承下来的立冬吃补品的习俗也开始普及,宋代的《东京梦华录》便有提到民间在冬季通过食补来增强身体健康的记载,特别是通过食用药膳和温补性食物,帮助抵御冬季的寒冷与流行疾病。

清代冬季养生文化

清代时期,冬季养生文化逐渐在官民之间形成广泛共识。特别是在清朝康熙、乾隆年间,养生文化盛行,立冬时节成为调整生活节律、保持身体健康的重要节点。许多文人、官员都崇尚“冬日进补”,因此对食疗与药膳有了更深入的探索。清代的《养生三要》一书中提到,立冬时节,应该饮食清淡,少油腻,重在补肾养阳。在这一时节,通过食用牛羊肉、参茸汤等可以有效调节体内阴阳失衡,达到滋补作用。这一传统影响至今,成为现代人对冬季养生的参考。

立冬养生与健康理念

现代社会,尽管生活节奏加快,传统的立冬习俗仍被不少家庭沿袭。随着现代医学的进步,越来越多的人开始关注冬季的养生保健。在立冬时节,许多健康专家强调要增强免疫力和体能,避免冬季寒冷引起的各种健康问题。如今,很多家庭仍然保留着立冬吃羊肉、炖汤等传统习惯,尤其是在北方,羊肉汤成了冬季必不可少的补品。此外,现代都市人还将立冬视为一个提醒,注重调整作息,增强身体锻炼,避免长时间呆在温暖的室内,保持适度的户外活动,既传承了传统的养生理念,又结合了现代人的健康需求。

立冬这一节令不仅是农耕文化的体现,更是历代文化智慧的结晶。从古代农耕的实际需求,到民间养生习惯的传承,再到现代社会的健康保养,立冬始终是人们应对冬季挑战、调节身体和生活节律的重要时刻。

起名大全

最近更新

- 桐树五行属性探秘:揭秘你的性格密码与改变之道

- 2026年01月22日(农历腊月初四)动土符不符合黄道吉日 动土建房算不算好日子?

- 2025年12月28日(农历冬月初九)是否为开业好日子? 开市做生意有没有问题?

- 解析治字五行,男孩取名如何搭配出独特寓意

- 坚字取名寓意男孩:传统文化中的五行相生原理

- 恺字男孩取名寓意:从文化传承看字义应用

- 千字取名男孩寓意:现代视角下的字义吉祥解读

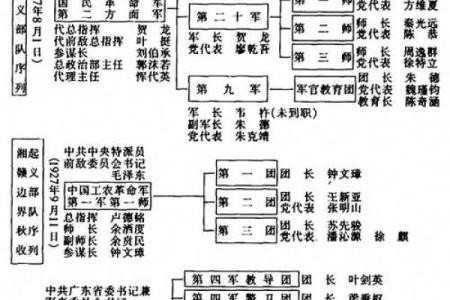

- 从建军节看中国军事力量的历史脉络

- 2026年01月22日提车趋吉避凶了吗? 买新车能算好日子吗

- 想给姜姓宝宝起个有创意的名字,男孩名字推荐大全

- 缪姓女孩儒雅谦和的名字,潇洒不羁的有哪些?

- 男孩名字用祖字:从出生时间看五行属性的精准匹配

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气