回族的重要节日与其文化底蕴的关系

回族是中国的一个重要民族,拥有深厚的历史文化背景。作为一个伊斯兰教徒居多的民族,回族的节日和习俗深受伊斯兰文化和中国传统文化的影响。其中,最具代表性的节日包括开斋节、古尔邦节等,它们不仅仅是宗教的纪念日,更深深扎根于回族的社会习俗和文化传承之中。

开斋节的起源与农耕文化

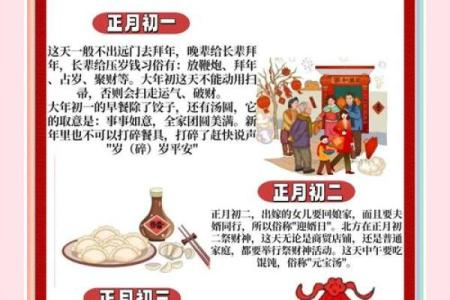

开斋节,或称为“斋月节”,是回族最重要的节日之一。它的起源与伊斯兰教的传统密切相关,但与中国的农耕文化也有着不可分割的关系。在传统农耕社会中,开斋节的时间通常与夏季的收获季节接近,这个时节正是农民辛勤劳作后的一个休息和庆祝的时刻。回族的农耕传统使得这个节日不仅是一个宗教上的“斋戒”结束,也是一个与季节更替、农田丰收的自然周期紧密联系的时刻。人们通过这个节日来感谢自然赋予的丰收,同时也是通过节庆活动来巩固与社会和谐相处的信念。

开斋节的传统习俗之一就是家家户户烹饪丰富的节日食品,尤其是“八宝饭”、“羊肉串”等美食,这些食品在回族的饮食文化中占有重要地位。通过食物的分享,回族人不仅传承了美食的传统,更表现出对社区和家庭的亲密关系。食物的丰盛象征着丰收与幸福,拉近了人与人之间的距离,体现了回族文化中对于集体与团结的重视。

古尔邦节与天文历法的结合

古尔邦节,又称“宰牲节”,是回族的另一大节日,它不仅仅与伊斯兰教的宗教仪式有关,也与天文历法有着紧密的联系。古尔邦节的日期依据伊斯兰教的阴历来确定,这一历法本身就是与天文密切相关的。在传统的农耕社会,天文历法的推算对农业生产至关重要,而回族通过这一节日的设定,也表达了他们对自然天象变化的尊重与依赖。

古尔邦节的传统活动包括宰牲祭祀、家庭聚会、礼品互赠等,尤其是宰羊的仪式,象征着对生命的尊重和对神明的感恩。这一习俗不仅表达了回族信仰的虔诚,更深刻地反映了回族与自然、天地的和谐关系。宰牲的方式讲究仪式感,回族人通过这一行为,强调人与自然、人与动物的平衡关系,体现出他们对自然的敬畏与敬重。

节日的社会功能

随着时代的发展,回族的节日文化逐渐走向了现代化,同时也在新的社会背景下获得了新的传承方式。如今,回族人依然坚持庆祝开斋节和古尔邦节,但这些节日的庆祝方式也有了新的变化。在现代社会中,回族的节日不仅仅是宗教的表达,它还承载着社会交往和家庭团聚的功能。在城市化进程中,很多回族人已不再从事传统的农业工作,但节日活动依然是联络感情、维护传统和促进社会凝聚力的重要纽带。

例如,回族的节日活动已经不再局限于宗教场所,很多城市社区也开始举办大型的节日庆祝活动,开斋节期间,回族社区会组织集体的宴会,邀请非回族的朋友一起参与,增进不同民族间的理解与友谊。此外,现代的回族文化也开始借助媒体与互联网的力量,将节日传统与现代科技相结合,使得更多的年轻人可以通过线上平台参与到节日的庆祝中,弘扬传统文化。

回族的节日不仅是宗教的体现,它们也承载了浓厚的文化底蕴,融合了农耕文化、天文历法和社会交往等多重元素。在这些节日中,回族人通过对食物、活动和仪式的传承,展示了他们对自然、社会和家庭的重视,也体现了他们在现代社会中的文化适应与创新。

起名大全

最近更新

- 揭开小S八字命理的误区:命运密码的真相远比你想的复杂

- 颠覆传统观念:属木之人,五行格局如何助你逆袭人生?

- 2026年01月21日动土能算好日子吗? 适合建筑房屋吗?

- 2026年02月07日(农历腊月二十)这日子订婚算黄道吉日不? 提亲吉日宜忌查询

- 八字暗藏玄机:探索命运背后的秘密与转机

- 端午节:赛龙舟与粽子背后的农耕与传承

- 2026年02月06日订婚合适吗? 定亲是否合适宜?

- 2026年01月05日(农历冬月十七)这日子结婚是否黄道吉日? 办喜事吉日宜忌查询

- 2026年01月08日(农历冬月二十)搬家日子有没有选对? 乔迁搬新房是否合适宜?

- 命运密码揭秘:如何通过八字改变财运?

- 2026年01月12日(农历冬月廿四)领证日子合黄道没? 今日登记结婚吉利吗?

- 九宫格命理颠覆传统看法,如何通过它改变自己的未来

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气