从建军节看中国军事力量的历史脉络

中国军队的历史源远流长,从古代到现代,历经了无数的变革与发展。每年的建军节,都是对中国军事力量及其历史的深刻回顾,展现出强大的国家实力和坚实的军事基础。

军事起源:农耕与天文的交织

中国军事的起源可以追溯到农耕时代。在那个时期,人民的生产活动与军事紧密相关。农耕社会的经济基础决定了战争形式的变革。古代中国的兵力主要来源于农民,农民的军事训练多是为应对突如其来的战争,常常是地方上的自卫性战争。天文也在中国古代军事中占有重要地位,尤其是对战争时间和方位的把握。中国古代兵法中的“天时、地利、人和”理论,便是依据天文和自然规律来调整战术和兵力部署的结果。

典籍《孙子兵法》便是这一时期的代表,它不仅仅是一本军事战略的经典,更是天文、地理、政治等学科交织的产物。书中提到的“天时”与“地利”都深刻影响了中国古代战争的胜负。早在公元前5世纪,孙子便强调了运用天象来预判战机,表明中国古代军事力量早已与天文科学紧密结合。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

中国古代的军事力量不仅仅在战略战术上有独到之处,其军事文化、传统习俗也对现代中国军队的形成产生了深远的影响。饮食与活动是中国军事传统文化的重要组成部分。古代军队的饮食讲究营养和简便,军士们日常的食物以米、面为主,尤其是“八宝饭”这种兼具能量与便于长途行军的食物,至今依然为中国军队在一些特殊场合中所使用。

此外,传统的军事活动如“擒拿术”和“射箭”等,也在古代中国的兵法中占有重要地位。特别是射箭,作为中国古代的传统兵器之一,不仅要求精准的技能,也要求战士具备极强的耐力与心理素质。古代的军事演习和集体训练活动为士兵的团队协作与个人技艺提供了坚实的基础。到现代,许多古代的军事训练方式依然在中国军队中有所传承。

长平之战

长平之战(公元前262年-公元前260年)是中国历史上最著名的战役之一,也是中国古代军事力量的集中体现。此次战争中,赵国与秦国展开了激烈的对抗。秦国的军事战略依靠周密的情报、充分的后勤保障和出奇制胜的战术,最终取得了胜利。长平之战不仅展示了中国古代军事力量的强大,也体现了中国古代兵法的精妙,尤其是对地形的利用和兵员调配的精准。

抗日战争

抗日战争是中国近代史上的一场艰苦卓绝的战役。此战中,中国军队的坚定意志与强大的抵抗精神展现了中国军事力量的深厚底蕴。尽管面临着装备上的劣势,但中国军队依靠丰富的战术经验和坚韧不拔的毅力,最终成功抵抗了侵略者。特别是在诸如淞沪会战、长沙会战等关键战役中,中国军队展现了非凡的战术智慧和顽强的抗争精神。

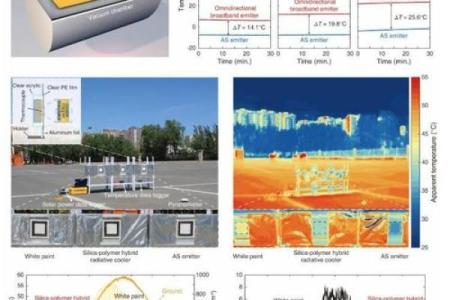

科技与战略结合

进入现代,随着科技的迅速发展,中国的军事力量也发生了翻天覆地的变化。建军节不仅是对历史的纪念,更是现代军队力量的展示。现代中国军队紧跟科技发展潮流,融入先进的武器装备、信息化作战以及智能化的军事战略。无人机、卫星导航、网络战等新兴技术的应用,极大提升了军队的作战效率和精准打击能力。

今天的中国军队,既传承了古代的战略智慧,又不断创新与进步,在全球的军事舞台上展现出独特的风采。每一年的建军节,都是对这份历史和力量的深刻回望,也标志着中国军事力量的新发展与新突破。

起名大全

最近更新

- 桐树五行属性探秘:揭秘你的性格密码与改变之道

- 2026年01月22日(农历腊月初四)动土符不符合黄道吉日 动土建房算不算好日子?

- 2025年12月28日(农历冬月初九)是否为开业好日子? 开市做生意有没有问题?

- 解析治字五行,男孩取名如何搭配出独特寓意

- 坚字取名寓意男孩:传统文化中的五行相生原理

- 恺字男孩取名寓意:从文化传承看字义应用

- 千字取名男孩寓意:现代视角下的字义吉祥解读

- 从建军节看中国军事力量的历史脉络

- 2026年01月22日提车趋吉避凶了吗? 买新车能算好日子吗

- 想给姜姓宝宝起个有创意的名字,男孩名字推荐大全

- 缪姓女孩儒雅谦和的名字,潇洒不羁的有哪些?

- 男孩名字用祖字:从出生时间看五行属性的精准匹配

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气