寒食节的历史渊源与文化传承

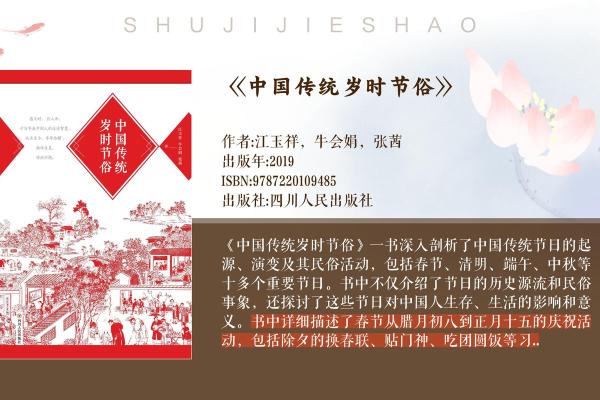

寒食节是中国传统的节日之一,其起源可以追溯到古代的农耕文化和天文信仰,经过数千年的演变,逐渐形成了丰富的文化内涵和独特的传统习俗。寒食节通常在清明节前的第三天庆祝,至今仍保留着许多有趣的习俗,成为了解中国历史与文化的一个重要窗口。

寒食节的起源

寒食节的起源与中国古代的农耕文化紧密相关。在古代,农民将寒食节与春耕的季节变化结合在一起,这个节日通常是在春天的转折点上举行,象征着春天的来临和农田的复苏。寒食节的一个重要方面是“寒食”,即禁火不食热食,意味着进入了一个寒冷的季节,祭祖和家人会在这一天准备一些冷食,如冷面、冷饭等,来迎接春天的到来。

从天文角度看,寒食节也有着深厚的天文背景。在古代中国,农历节气的重要性不仅仅体现在农业生产上,还与天文观测密切相关。寒食节前后,恰好是春分后的一个节点,天气逐渐转暖,阳气逐步回升。因此,寒食节的庆祝活动也融入了古代人对天象和季节变化的敏感观察与敬畏。

介子推与寒食节的故事

寒食节最广为人知的历史故事便是介子推的传说。介子推原是晋国的忠臣,曾帮助晋景公度过难关。然而,晋景公在权力稳固后,为了寻求更大的权势,追逐功名,却冷落了曾经为他献身的介子推。为了给介子推一个补偿,晋景公决定命令寻找他并赐予他财富。然而,介子推并不追求权贵,而是选择与母亲隐居山中,拒绝了任何物质回报。为了找到介子推,晋景公派人纵火烧山,但介子推宁愿为忠贞而选择死于火中。为了纪念介子推的忠诚,晋景公决定每年设立寒食节,禁止生火做饭,象征着祭奠忠诚与节操。

这一故事不仅让寒食节具有了深厚的历史背景,也让后人记住了忠诚与牺牲精神,这种精神成为寒食节文化传承的核心之一。

寒食节与古代祭祀的联系

另一个与寒食节相关的历史案例是寒食节的祭祀活动。古代祭祀活动常常是节日的核心部分,寒食节也不例外。这个节日的传统活动之一就是祭祖,特别是在寒食节这一天,人们会准备冷食,进行祭祀祖先的仪式,表达对先人的怀念与尊敬。在古代,人们相信祖先的灵魂能够保佑后代子孙,因此,祭祖不仅是对家庭传统的延续,也是对祖先恩德的回报。

祭祀活动中,冷食象征着对先人的尊敬,因为在寒食节,人们不点火,不煮热食,只吃冷食。这个习俗与介子推的故事相呼应,体现了对忠诚与清廉的崇敬。

寒食节的现代传承

在现代社会,寒食节虽然已不如古代那样普遍,但它的文化精神仍然传承着。许多地方依然保持着寒食节的传统习俗,尤其是在一些乡村地区,祭祖的活动依然受到重视。在大城市里,寒食节逐渐融入到清明节的庆祝中,成为人们缅怀先人、寄托哀思的一个重要时刻。

此外,随着社会的进步和生活方式的变化,人们对传统文化的认同逐渐增加,一些地方的学校和社区也开始举办寒食节的相关活动,像是传统的冷食制作、文化讲座等,这样的活动让年轻一代能够了解和感受到寒食节的文化传承。

寒食节作为中国传统文化的重要组成部分,其历史悠久、内涵丰富。通过深入研究寒食节的历史渊源与文化传承,我们不仅能够更好地理解这一节日的意义,还能够体会到中国古代社会中对忠诚、节操和家族传承的重视。这些传统的文化遗产,在今天依然给我们提供了许多思考和启示。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气