春风十里,种树节带来的生态启示

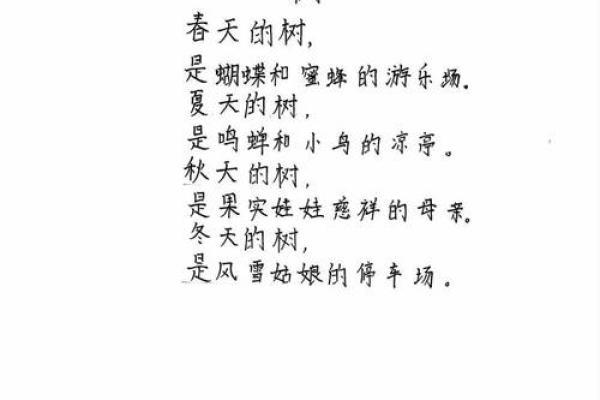

每年春天,万物复苏,气候宜人,正是植树造林的最佳时节。植树节的设立,不仅仅是为了纪念这一环保活动,更是在提醒我们大自然与人类的紧密联系。在这个节日里,我们不仅种下希望的种子,也感受到生态与文化的深刻关系。

春天与农耕文化的关系

春天是万物生长的季节,农耕文化自古便与春天息息相关。在中国传统文化中,春耕是最为重要的活动之一,它不仅是农业生产的开始,也标志着人类与自然的和谐共生。古人认为春天是大自然的“复苏期”,农田的耕种正如植树节的植树行为一样,是对自然的敬畏和感恩。在《礼记·月令》一书中,提到“春三月,国之初,祭天,祭地,祈谷”,这体现了春天是进行自然崇拜、祈求丰收的时期。农耕的文化让我们深刻认识到,人与土地的关系是相互依存的,而这也正是植树节的生态启示之一。

天文与自然节令的联系

天文学对人类社会的影响深远,尤其是对农业和生态有着直接的影响。中国古代的“二十四节气”便是依据天文现象来确定的,每个节气都与自然界的变化息息相关。春分是春季的中点,标志着昼夜平分,气候温暖,适合植物的生长。这一时节的农事活动尤为繁忙,尤其是植树造林。在古代,《易经》中的“天行健,君子以自强不息”便传达了一种对自然规律的敬畏与顺应。这种天文与自然的关联性,不仅让古人懂得如何与季节共舞,也启示我们要珍惜生态环境,在春天这样一个充满生机的季节里,通过植树造林,来保护和改善我们的生态环境。

传统习俗中的生态观念

在中国传统文化中,春天不仅是农耕的季节,也是多种传统习俗的开始。清明节前后,很多地方都有扫墓祭祖的习俗,这与植树节的精神有异曲同工之妙。扫墓不仅仅是缅怀祖先的传统,也是人与自然、人与历史的一种联系。这种节日活动中,植树造林也常常成为一种祭祀的内容,寓意着新生和希望。例如在古代,文人墨客常常在清明节前后举行植树活动,既是对祖先的敬意,也是对自然的礼赞。

而在饮食习俗上,春天的食物通常以清淡、新鲜为主,象征着新的开始和生命的延续。春菜、野菜等食物的采摘,体现了人与自然界的紧密联系,也进一步凸显了生态平衡的重要性。在这样的习俗中,人们自觉或不自觉地遵循着自然规律,重视生态保护,维护人类与自然的和谐共生。

现代传承与生态保护

在当代社会,植树节不仅是一个环保活动,更是传承和弘扬生态文化的窗口。随着现代化的进程,城市化的发展使得大自然的面貌发生了巨大变化。为了应对环境污染、气候变化等问题,国家和社会逐渐加大了对植树造林的支持力度。现代社会的植树节,不仅仅是一个纪念日,更成为了全民参与的生态行动。

例如,近年来,中国的“绿化祖国”活动已成为一种广泛的社会运动,各地的植树活动吸引了数百万的市民参与。通过这些活动,现代人深刻认识到生态保护的重要性,理解到每一棵树木、每一片绿地对地球和人类的意义。与此同时,环保理念也通过校园、社区等渠道不断深入人心,成为新一代人对生态文明建设的责任和使命。

每年的植树节,无论是在传统习俗的传承,还是在现代社会的实践中,都展现了人与自然和谐共处的生态启示。通过这一活动,我们不仅仅是在种下一棵树,更是在种下一份责任与未来。

起名大全

最近更新

- 2026年02月15日(农历腊月廿八)是否属于装修吉日? 今日装修开工能算好日子吗

- 探秘瑶族节日里的天文与农耕知识

- 2026年02月14日装修能算好日子吗? 今日装潢房子合适吗?

- 姓范有什么灵动俏皮的女孩名字?经典名字盘点

- 2026年02月04日动土能算好日子吗 动土修造黄道吉日查询

- 2026年01月15日是否符合开业吉日? 今日营业好吗

- 2026年02月22日(农历正月初六)是否符合安门吉日? 今日安装大门有没有问题?

- 2026年02月06日结婚合不合适? 办喜事吉日指南

- 2026年02月26日(农历正月初十)订婚合不合适? 今日定下亲事能算好日子吗

- 想给娄姓男孩取个大气恢弘的名字,求建议

- 良字男孩取名:从音形义看高分名字的构成要素

- 观音菩萨节日的养生启示:节气与身心的和谐

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气