探秘瑶族节日里的天文与农耕知识

瑶族的传统节日,不仅承载着丰富的文化内涵,也深深植根于天文与农耕的智慧之中。瑶族人通过代代相传的节庆活动,表达对自然界的敬畏与感恩,也体现了他们与天地间的和谐关系。这些节日不仅是对祖先的纪念,更是农耕文明与天文知识的生动体现。

瑶族节日的天文知识与农耕起源

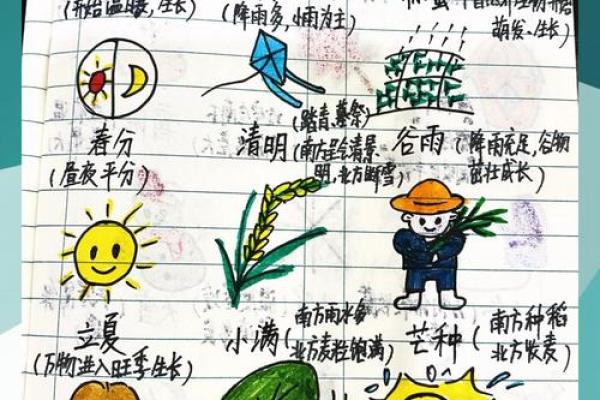

瑶族的农耕活动与天文知识密不可分。每年的农耕周期,瑶族人都会依照太阳、月亮以及星辰的运动规律来决定种植与收获的时间。瑶族人特别重视太阳的运行轨迹,他们相信太阳的升起和落下、四季的变化直接影响着农作物的生长与丰收。瑶族的农耕节日,如“打春”与“秋社”,便是依据天文变化而设立的节庆。

在瑶族传统节日中,“打春”通常会选择在春分时节举行,标志着农耕的开始。春分的这一天,白昼与黑夜时间相等,意味着天地平衡,万物复苏,是播种的最佳时机。瑶族人根据这一天文现象,启动田间劳作,确保种植工作能够跟随大自然的节奏进行。

传统习俗中的天文与农耕知识

瑶族节日的传统习俗中,不乏体现天文与农耕智慧的活动。在“秋社”节庆上,瑶族人会举行祭天仪式,祈求丰收与平安。这一仪式与天文知识紧密相关,秋社通常设立在秋分后,这时太阳已逐渐西斜,象征着丰收的季节即将到来。瑶族人通过祭祀活动,向自然表达感恩,同时也标志着农作物的收割季节正式到来。

此外,瑶族的饮食文化也深受农耕与天文规律的影响。节日食物多以时令作物为主,体现出与自然周期的紧密联系。例如,在“打春”时,瑶族人会制作春卷,寓意着新的一年丰收与希望。而在秋社时,农家餐桌上常常摆满了丰收的粮食与水果,象征着秋天的丰收与天命的庇佑。

历史案例:瑶族的“夏至祭”

“夏至祭”是瑶族一个重要的传统节日,活动安排根据天文现象中的夏至这一节气进行。夏至是太阳到达北回归线时,白昼最长的一天。瑶族人在这一天举行祭祀活动,表达对太阳神的敬仰,并借此祈求农田的丰收。古籍中提到,“夏至祭”时,瑶族会举行一系列歌舞活动,象征天地与人和谐共生。通过这些活动,瑶族人向自然界表达感激,同时也强化了他们与天文规律之间的紧密联系。

历史案例:瑶族的“冬至节”

冬至是瑶族另一重要的节日,具有深厚的农耕与天文背景。在这个节日里,瑶族人会根据冬至时节的天文特征,进行祭祖和祭天的仪式。冬至是昼最短夜最长的一天,瑶族人相信这是天地阴阳转换的关键时刻,通过祭祀活动来祈求新的周期中天地的平衡与丰盈。传统上,冬至节也与农作物的轮回有关,标志着一个耕种周期的结束与新的开始。

瑶族节日的延续与创新

尽管现代社会的变化使得农耕生产方式有所不同,瑶族的节日习俗仍然得以延续。特别是在一些瑶族聚集的地区,传统的节庆活动依旧被保留并传承给下一代。如今的瑶族节日,虽然不再仅仅局限于农耕和天文的依赖,但依旧融入了许多天文与农耕的元素。在现代,节日庆典更加注重文化的传承与创新,尤其是通过各类文艺表演与文化交流活动,瑶族的农耕智慧和天文知识得到进一步的弘扬。

这些节庆不仅仅是对历史的纪念,更是一种文化的重塑。瑶族人通过这些节日,依然传承着与自然相结合的智慧,使得古老的农耕与天文知识能够在新时代中焕发新的光彩。

起名大全

最近更新

- 塔塔尔族的冬至节:天文与养生的和谐交融

- 汪姓女孩知性优雅的名字,灵韵十足的有哪些?

- 千字男孩名字:从心理学角度看寓意的积极暗示

- 姓纪女孩文雅韵的名字,怎样取更有诗意?

- 2026年01月17日这日子开业旺不旺? 今日店铺开张吉利吗?

- 十一月养生小贴士:秋冬交替时节的健康保养秘诀

- 2026年01月16日(农历冬月廿八)开业可不可以? 今日开业适合吗?

- 吕文艺命理:如何改变命运,打破命运的枷锁

- 2026年02月08日结婚行不行 办喜事是否合适宜?

- 2026年02月23日(农历正月初七)是否属于安门吉日? 装大门有没有问题?

- 颠覆传统楼层五行格局如何影响你的运势,你反而没意识到?

- 2026年02月07日(农历腊月二十)是否宜结婚? 办婚礼是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气