十一月养生小贴士:秋冬交替时节的健康保养秘诀

秋冬交替时节,是一年之中气候变化剧烈的时刻,随着秋意渐浓,气温逐渐下降,人体的生理需求也发生了变化。如何在这个过渡时期做好身体的保养,保持良好的健康状态,成了许多人关注的重点。此时节的养生秘诀不仅可以从天文和农耕的角度得到理解,还可以结合传统习俗与经典典籍中传承下来的智慧来实施。

天文与农耕的起源

从天文学角度来看,秋冬交替的时节是太阳直射地球的角度逐渐减小,昼夜逐渐平衡,气温趋于下降,人体的阳气逐渐衰退,阴气开始占主导地位。此时节,天寒地冻,人体需要更加注重防寒保暖,调养脏腑,尤其是肺、肾等容易受寒的部位。

在农耕文化中,秋冬是大自然准备休养生息的时期,农民辛勤劳作了一整个秋天,进入冬季后,开始准备迎接休息与补养。秋冬季节是丰收的季节,农民会将过剩的粮食和蔬菜储存起来,为严寒的冬天做准备。从这个角度来看,秋冬的养生秘诀在于“存精养气”,即通过合理的饮食和作息,增强身体的抵抗力,为寒冷季节储备足够的能量。

传统习俗与健康活动

在传统文化中,秋冬交替时节的养生讲究“养阴补肾”,这是因为冬季是“肾藏精”的季节,肾精的充足与否直接影响身体的活力与免疫力。秋冬交替时,人们通过饮食调节、作息规律以及适度运动来增强体质。传统习俗中常见的食疗方如“百合枸杞粥”和“桂圆红枣汤”,都是在秋冬季节中常见的滋补食品。百合有养阴清肺的功效,枸杞和桂圆则能补肾安神,增强体力和免疫力。

此外,传统习惯中,秋冬季节也是进行适度运动的好时机。许多地方有冬季的户外活动,像是滑雪、登山、打太极等,这些活动不仅可以增强身体的耐寒能力,还能提高全身的血液循环,促进新陈代谢,达到更好的养生效果。

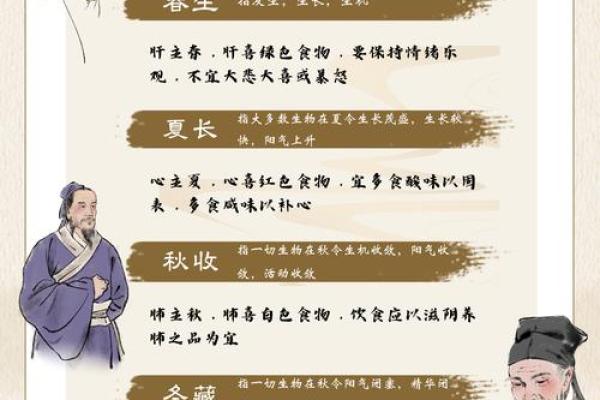

中医理论的智慧

《黄帝内经》是中国古代最具影响力的医学经典之一,它强调“春夏养阳,秋冬养阴”的养生理念。在秋冬交替之际,中医提倡通过适量的进补来增强体质,特别是通过调节脏腑功能,防止寒气入侵。《内经》中提到,秋冬时节是“阴盛阳衰”的阶段,因此人们应当通过“温补”来保持身体的平衡。例如,在此时可以适量增加食物中的温性食材,如姜、枸杞、牛肉等,有助于驱寒养阳。

古代的节令饮食文化

古代人对节令饮食有着深刻的理解。在秋冬季节,食物的选择不仅是为了填饱肚子,更是为了调和身体的气血。例如,北方的腊八节习俗中,腊八粥中常加入红枣、莲子、花生、桂圆等食材,这些食材具有很强的滋补作用。腊八节的传统饮食方式体现了秋冬季节在养生方面的特定需求,即通过食物补充人体所需的营养,增强身体的抗寒能力。

养生与科技的结合

在现代社会,虽然科技的进步让我们拥有了更多便捷的生活方式,但秋冬交替时节的养生智慧依然没有改变。在现代养生中,人们更加注重通过科学的方式来理解和实践传统的养生理念。例如,现代医学也提到,秋冬季节是人们易患感冒和呼吸系统疾病的高发季节,因此增强体质,合理调节饮食,保持良好的作息,成为预防疾病的关键。许多都市人会选择参加瑜伽、普拉提等活动,既能舒展身心,又能增强体质。

通过传统养生智慧和现代科技的结合,我们能够在秋冬交替的时节有效地保养身体,迎接寒冷季节的到来,保持身心的健康。

起名大全

最近更新

- 性格重塑指南:戌五行格局,如何反其道而行之?

- 婕字女孩取名:从属性到寓意的全维度解析报告

- 命运密码解锁:如何通过功核命理改变你的未来

- 2026年02月09日(农历腊月廿二)算不算结婚好日子? 办喜事黄道吉日查询

- 2026年02月24日(农历正月初八)是否为安门好日子? 安门能行吗

- 颠覆传统认知:焦虑症如何通过命理得到有效缓解

- 八字命理的暗藏玄机:如何改变命运轨迹

- 2026年02月02日搬家日子有没有选对? 今天乔迁新居是好日子吗?

- 男孩用漪字取名:从五行属性看字义的吉祥指向

- 2026年02月05日动土行不行 今日动土建房好吗

- 塔塔尔族的冬至节:天文与养生的和谐交融

- 汪姓女孩知性优雅的名字,灵韵十足的有哪些?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气