古人如何在芒种节气祈求丰收与安康

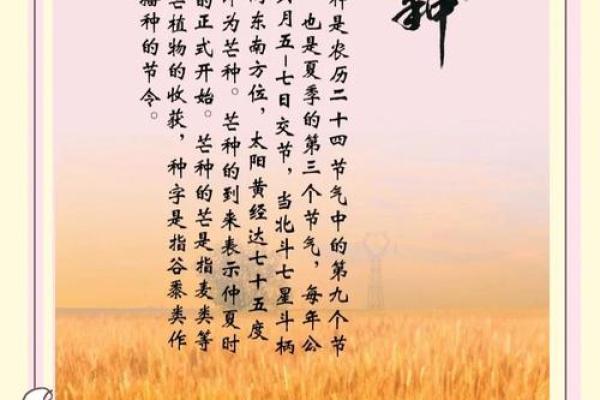

芒种节气,作为二十四节气中的第九个节气,是农事活动中至关重要的时刻。随着温度逐渐升高,芒种也预示着农业生产进入了一个关键时期。在古代,芒种不仅是农民忙碌的季节,也是祈求丰收与安康的时刻。古人通过多种方式表达对丰收的期盼,借此节气传递对自然的敬畏和对未来生活的希望。

芒种与天文及农耕起源

芒种节气的起源与天文现象密切相关。根据天文观测,芒种出现在每年6月5日至6日之间,标志着太阳黄经达到75度时。此时,太阳直射地面,气温升高,雨水充沛,适合农作物生长。特别是在中国的农业社会,芒种是农忙的开始,稻谷、麦类的播种与管理正是这个时节的重点。农耕的周期,依赖于节气的变化来决定播种、耕作、收割的时间,因此,芒种不仅仅是气候的标志,更是农民一年之计的重要时刻。

古代祈求丰收的传统习俗

芒种时节,古人常通过各种仪式和活动来祈求上天保佑丰收,确保农业生产顺利。在许多地方,传统的祭祀活动便是表达这种愿望的重要方式。例如,古代农民会选择在芒种前后举行祭田仪式,祈求土地神和五谷神保佑丰收。在这些仪式中,祭品通常以时令的农作物为主,稻谷、麦子、豆类等都是祭品之一。祭田时,人们常常念诵祭文,表达对五谷丰登的期望。

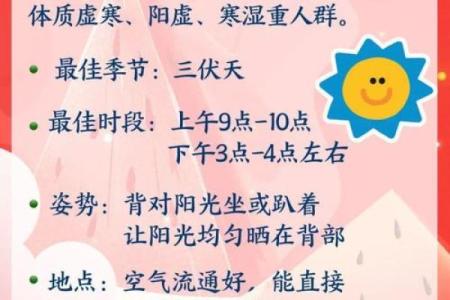

此外,芒种节气还伴随着特定的饮食习惯。由于此时气候湿热,人们会食用一些具有清热解暑作用的食物,如绿豆、莲子、粽子等。通过这些食物,不仅可以适应气候变化,还寓意着祈求身体安康,远离病灾。

东汉时期的“芒种祭田”

东汉时期,农业已成为国家经济的重要支柱。每年芒种节气,农民都会举行大规模的祭田活动,祈求风调雨顺、五谷丰登。在《后汉书》中有记载,东汉时期的皇帝每年都亲自主持祭田仪式,向天地神灵祈求农田的丰收。这种祭祀活动不仅仅是为了祈求丰收,更是民众与皇权之间的一种情感联系。皇帝通过这样的仪式表达对百姓的关怀,同时也巩固了统治的合法性与神圣性。

唐代的“田祭仪式”

唐代是中国农业发展的黄金时期,芒种节气的祭田活动更加盛大。在《大明一统志》中,唐代各地的田祭仪式都有详细记录。例如,唐代的长安地区,每年芒种节前后,都会举行盛大的田祭,官员和百姓共同参与。祭典上,百姓献上精美的祭品,特别是五谷类食物,并在祭田后进行欢庆活动。这种仪式不仅是对农业生产的祈愿,也是社会文化传统的一部分,展示了人与自然和谐共生的理想。

现代农业中的“芒种”祈愿

随着社会的发展,传统的祈求丰收仪式在许多地方逐渐减少,但芒种节气的意义并未消失。如今,很多农民仍然保持在芒种时节进行简化版的祭田活动,虽然形式有所变化,但祈求丰收的核心未变。现代农业技术的应用,使得农民在面对气候变化时,能通过科学的手段进行调控和预防,而不再仅仅依赖天命。然而,传统的祭田习俗仍然在一些地方流传下来,成为人们表达对自然敬畏与感恩的方式。在现代社会,这些活动也成了乡村文化的一部分,成为节气文化的一种传承。

芒种节气,不仅仅是农事的标志,更是古人智慧与自然和谐相处的象征。通过祭祀、饮食与活动的结合,古人表达了对自然界的崇敬与期许,也传递了人类与大自然之间深厚的情感。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气