节气养生:如何通过食疗应对春季气候变化

春季是四季更替的过渡期,气候变化剧烈,气温升高,空气湿润,正是大自然复苏的时刻。人体的生理机能也在这个时期经历着适应性变化,因此春季养生尤为重要。通过食疗来应对春季气候变化,不仅能增强体质,还能避免春季常见的疾病。中国传统的节气养生文化在这方面有着丰富的经验,结合农耕文明与天文知识,春季食疗的规律早已深入人心。

春季食疗的历史根源

春季食疗的起源可以追溯到中国古代的农耕文化。农业社会与天文的密切关系使得节令成为人们生活的重要依据。春分作为二十四节气之一,标志着白昼和黑夜的平衡,也是万物复苏的时刻。在这一时节,天地之间阳气渐盛,阴气逐渐消退,人体的阳气也开始回升,脏腑功能逐渐恢复活跃。

古人认为,春天是“养肝”的最佳时机,因为肝脏与春季相应,掌管着身体的“生发”功能。食疗方面,春季要注重清淡、温润,避免油腻与过于辛辣的食物,以防肝火过旺。典籍《黄帝内经》中提到,“春三月,此为发陈,天施养生,喜暖忌寒”,强调春季应顺应天时,通过食疗调节体内的阳气。

传统食疗与春季养生

传统的春季食疗习俗在中国各地都有着丰富的体现。食物的选择上,鲜嫩的蔬菜和时令水果最为合适。例如,春季的菠菜、荠菜、韭菜等绿色蔬菜,既能清肝解毒,又能增进食欲,适宜春季养生。民间常食用一些具有清热解毒作用的食材,如菊花、枸杞、绿豆等,这些食材不仅能够帮助排毒,还能增强免疫力,防止春季常见的感冒。

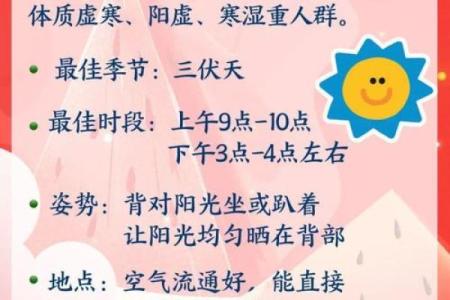

春季气候湿润,常常引发湿气困扰人体,因此在食疗上要避免过多的生冷食物。许多传统的春季养生食谱会加入一些具有祛湿作用的食材,如薏米、红豆、冬瓜等,帮助去湿排毒,保持身体的轻盈与健康。此外,春季也是传统节日清明时节,在这一时段,许多地方有扫墓祭祖、踏青等习俗,这些活动有助于舒缓压力、增强体质,也是古人通过节气与活动来达到养生效果的体现。

现代传承与春季食疗的融合

进入现代社会,虽然人们的生活方式发生了巨大的变化,但春季养生的食疗理念依然得到很好的传承与发展。在现代营养学的基础上,食疗方法更加注重平衡与多样化。现代人逐渐意识到,合理的膳食结构对健康的重要性,因此春季养生不仅仅依靠传统的食材搭配,还注重饮食的营养搭配与科学性。

在春季的饮食中,注重补充维生素C和膳食纤维的食物,如柑橘、草莓、青菜等,能够有效提升免疫力,帮助身体应对春季气候变化带来的挑战。同时,现代人还逐渐加入了很多健康食材,如燕麦、藜麦等全谷物,这些食物不仅富含营养,而且有助于调节体内的湿气,保持肠胃健康。

此外,现代社会的快节奏生活让人们更容易忽视运动与休息的重要性。因此,结合传统春季食疗习惯,人们逐渐认识到通过运动与饮食结合来提升身体素质。春季是户外活动的好时机,通过适度的运动与合理的饮食,能有效增强体质,预防春季常见的过敏、感冒等疾病。

春季食疗是与自然环境和气候变化紧密联系的。无论是从农耕时代的养生智慧,还是从现代科学的角度来看,春季养生的食疗都强调顺应自然、调整身体的生理机能。通过合理的饮食与活动,不仅能增强体质,还能让我们在春季这个充满生机与活力的季节中,保持身心的平衡与健康。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气