探访二月传统节日:元宵节背后的民俗与文化意义

元宵节,作为中国传统文化的重要节日之一,深受人们的喜爱。这个节日不仅仅是一个庆祝团圆的时刻,更蕴含着丰富的民俗和文化意义。从农耕社会到现代社会,元宵节经历了长时间的演变,形成了独具特色的传统习俗,且它的起源与天文、农业息息相关。

元宵节的起源:农耕与天文的结合

元宵节的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。农历正月十五日正是冬春之交,标志着寒冷季节的结束和春天的到来。在古代,正月十五是农民祈求丰收的日子,象征着一年的农耕开始,农民通过祭祀活动和庆祝活动,表达对神灵的感恩与祈愿。因此,元宵节有着浓厚的农耕文化色彩。

从天文角度来看,元宵节的设定也有其独特的意义。农历正月十五日恰逢满月,这是传统的“春节”后的第一次圆月,象征着圆满和团聚。在古代,圆月不仅是对一年丰收的期待,也代表着家人团圆的祝愿。天文的意义和农耕的起源交织在一起,使得元宵节成为了一个具有双重象征意义的节日。

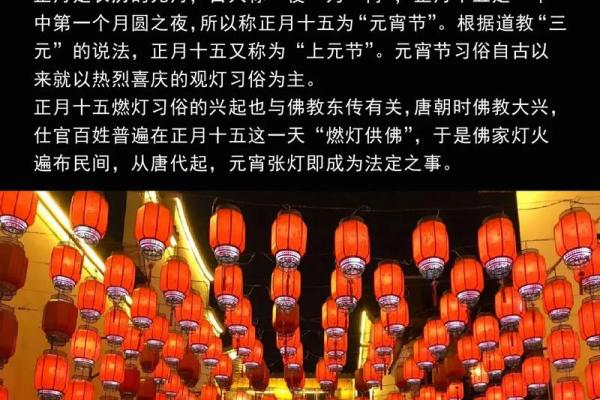

元宵节的传统习俗:饮食与活动

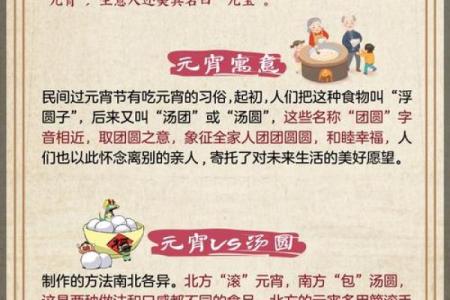

元宵节的传统习俗丰富多彩,最具代表性的便是元宵和赏花灯。元宵,即汤圆,是节日期间必不可少的美食。它的圆形象征着团圆和幸福,寓意着家人和睦、事业顺利。制作元宵的过程中,糯米粉被包裹成小球,内馅多样,代表着对未来的美好期许。

在元宵节,赏花灯是另一项不可或缺的活动。早在宋代,灯会便成为了元宵节的一大亮点。灯笼的种类繁多,色彩斑斓,展现了人们的智慧与艺术创意。灯会不仅是节日的装饰,更有着驱邪祈安、增添节日气氛的作用。与此同时,元宵节还常伴随有舞龙舞狮、猜灯谜等活动,增加了节日的互动性与娱乐性。

历史案例:西汉元宵节与宋代灯会

元宵节的历史深远。西汉时期,汉武帝即设立了元宵节,并正式规定这一节日为国家的庆典日。据《史记》记载,元宵节在当时就有了盛大的祭祀和游乐活动,充分展现了节日的民俗特征。这一时期,元宵节不仅仅是家族团聚的时刻,更成为了国家和民众共同庆祝的日子。

到了宋代,元宵节的灯会逐渐发展成为一项盛大的民间活动。据《东京梦华录》记载,宋代的元宵节灯会规模宏大,各类精美的灯笼和花灯吸引了成千上万的观众。灯会的盛况几乎成了整个宋代社会文化的一部分,不仅是庙会的一部分,也成为了民众生活中的娱乐盛事。灯笼中的谜语、艺术表现和火光的闪烁,使得元宵节充满了浓郁的文化氛围。

元宵节的传承与创新

在现代社会,元宵节依旧保持着其传统的庆祝方式,但也在不断地与时代接轨。随着科技的发展,元宵节的灯会不再仅限于传统的纸灯笼,现代灯会融入了更多的高科技元素,例如激光、LED屏幕等,使得灯会更加绚丽多彩。尤其是在一些大城市,元宵节的灯会已成为了重要的旅游文化活动,吸引了大量的游客。

同时,元宵节的文化传承也得到了更加广泛的关注。在现代,很多学校和社区都会组织元宵节的文化活动,如制作汤圆、举办灯谜活动等,增强了节日的互动性与娱乐性。此外,元宵节的团圆意义也被更多人赋予了现代家庭文化的内涵,成为了亲朋好友欢聚一堂的时刻。

从古至今,元宵节承载着深厚的文化积淀。无论是在传统的民俗习惯中,还是在现代社会的创新中,元宵节都彰显着中国文化的博大精深和节日的独特魅力。

起名大全

最近更新

- 如何改变命运?平派风水带给你意想不到的答案

- 2026年02月15日(农历腊月廿八)安门行吗? 今天装大门是好日子吗?

- 伍姓男孩韵味十足的名字,活泼灵动的有哪些?

- 2026年02月02日领证合适吗 领证结婚能算好日子吗

- 2026年02月14日安门是良辰吉时吗? 今日安装入户门有问题吗?

- 方姓女孩温柔娴静的名字,气宇轩昂的有哪些?

- 李宇春的感情命运密码:解锁她的命理玄机,揭示爱情的真正奥秘

- 节气养生:如何通过食疗应对春季气候变化

- 姓金取温润谦和的名字,女孩名字怎么搭配更出彩?

- 2026年01月29日搬家是上上吉时吗? 这日子乔迁新居好吗

- 电脑五行格局揭秘:你的电脑性格解析与如何改变运势

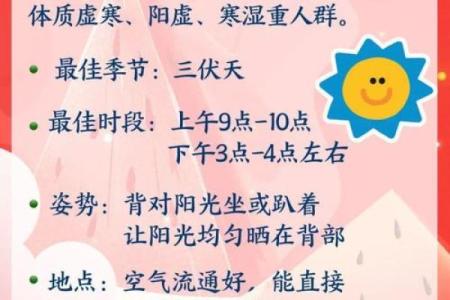

- 小暑:小暑节气如何保持体内平衡与清爽

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气