小暑:小暑节气如何保持体内平衡与清爽

随着夏季的炎热气候逐渐升温,小暑作为二十四节气之一,标志着炎热的夏季正式到来。在这一时期,气候湿热,人体易受外界环境的影响,保持体内平衡和清爽显得尤为重要。小暑节气的独特魅力在于,它不仅是农耕社会的季节信号,更蕴含着丰富的传统习俗与智慧,帮助人们适应这一节令的变化,保持身心健康。

小暑的天文与农耕背景

小暑节气出现在每年7月6日前后,属于二十四节气中的第十个节气。根据天文的划分,太阳到达黄经105度时,即为小暑。在古代农耕社会,这一时期是小麦等农作物的收获季节,同时也是夏季的一个重要过渡期。在天文学上,太阳逐渐向北移动,气温开始显著升高。农民此时开始注意调整农作物的管理方式,以确保夏季的作物能健康生长并得到良好的收成。小暑作为这一季节的标志,提醒人们要准备应对接下来的酷热天气。

传统饮食与活动的调整

在中国的传统习俗中,小暑时节有着丰富的饮食文化。由于天气的炎热,饮食上会特别注重清凉解暑,传统的夏季食物如绿豆汤、荷叶粥等便应运而生。绿豆作为清热解毒的食材,在小暑期间被广泛使用。人们会将绿豆煮成汤,加入冰糖,既可以清热解暑,又能补充因高温天气流失的体力。而荷叶粥则是另一款传统的清爽食品,荷叶本身具有清暑利湿的功效,能够帮助人体排湿解暑,保持清凉。

除了饮食调节,传统的活动也帮助人们度过小暑时节。古人有在小暑期间进行“午睡”的习惯,尤其是在炎热的中午时分,避免在酷热的环境下过度劳作,适当的休息有助于保持体力和精神的清爽。此外,端午节后进入小暑,许多人会借着节气的变化去湿气较重的地方如山间溪流、竹林等地避暑,享受自然的清凉。

古代农民的智慧

唐代的《农书》提到,夏季的暑热天气对农作物的生长至关重要,但同时也带来了大量的病虫害。为了防止作物受损,古代农民在小暑期间采取了许多防治措施,比如用草木灰防治害虫、通过适时浇水来保持土壤的湿润等。这些做法不仅确保了农作物的生长,也为后世提供了重要的农业管理智慧。

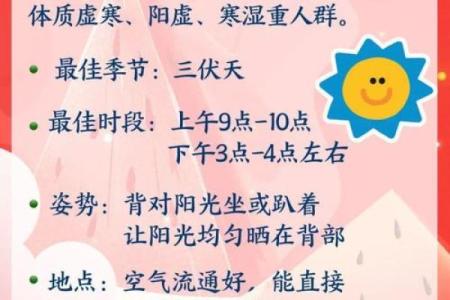

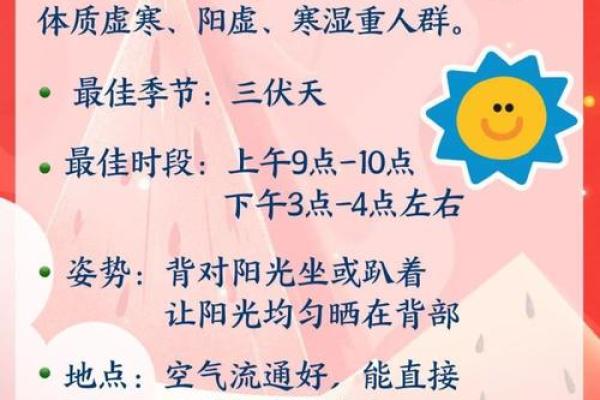

中医对小暑养生的强调

在《黄帝内经》中有提到“夏季养心,防暑湿”,强调在夏季要特别注意养生。在小暑时节,气温较高,湿气较重,容易导致体内的阴阳失衡。中医认为,暑热会伤害人的阳气,因此在这一时节,饮食和生活方式上应当以清凉、通畅为主,避免过多食用辛辣油腻的食物。适当的食用一些具有清凉作用的食材,如莲子、薏米等,可以帮助清热解暑,保持体内平衡。

生活中的小暑养生

在现代社会,随着科技和生活水平的提高,人们的生活方式和饮食结构发生了很大的变化,但小暑节气的养生智慧依然得到了很好的传承。随着对健康的重视,现代人更倾向于通过科学饮食和生活习惯调整来保持体内的平衡。在小暑期间,很多人选择食用绿豆汤、苦瓜等清凉食品,避免油腻食物,并注重室内的通风与降温,确保良好的睡眠质量。此外,适量的运动也是保持体内清爽的重要方式,慢跑、游泳等轻运动不仅能增强体质,也能帮助排除体内的暑湿,提升身体的免疫力。

小暑节气带来的不仅仅是高温的考验,更是一种古老智慧的传承。通过调整饮食、生活方式和传统习俗,现代人依然能够在这个特殊的时节保持身体的平衡与清爽。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气